2010年02月13日

スピダルの赤い花

愛蘭土物語(あいるらんどものがたり) ゴロウェイ篇2

スピダルの赤い花 The Bloody Blossom of Spiddal

コネマラの海辺の村の物語

2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

暗やみにひびく叫び、

行かないでくださいな、ああ、ああ!・・・

ご無事ではすみますまい、必ずや災いに。・・・

***

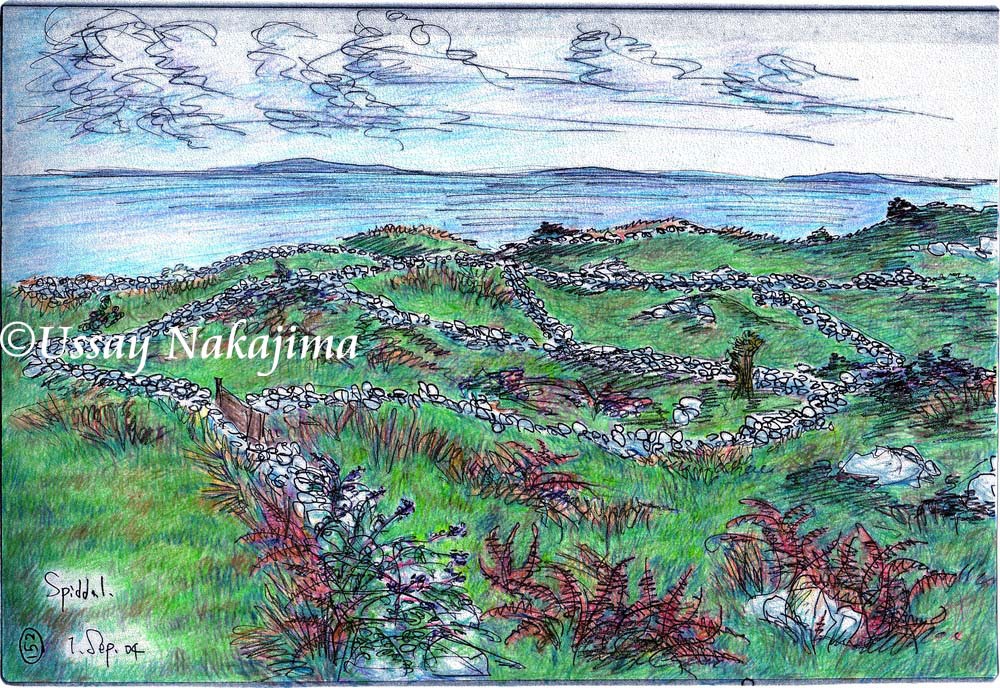

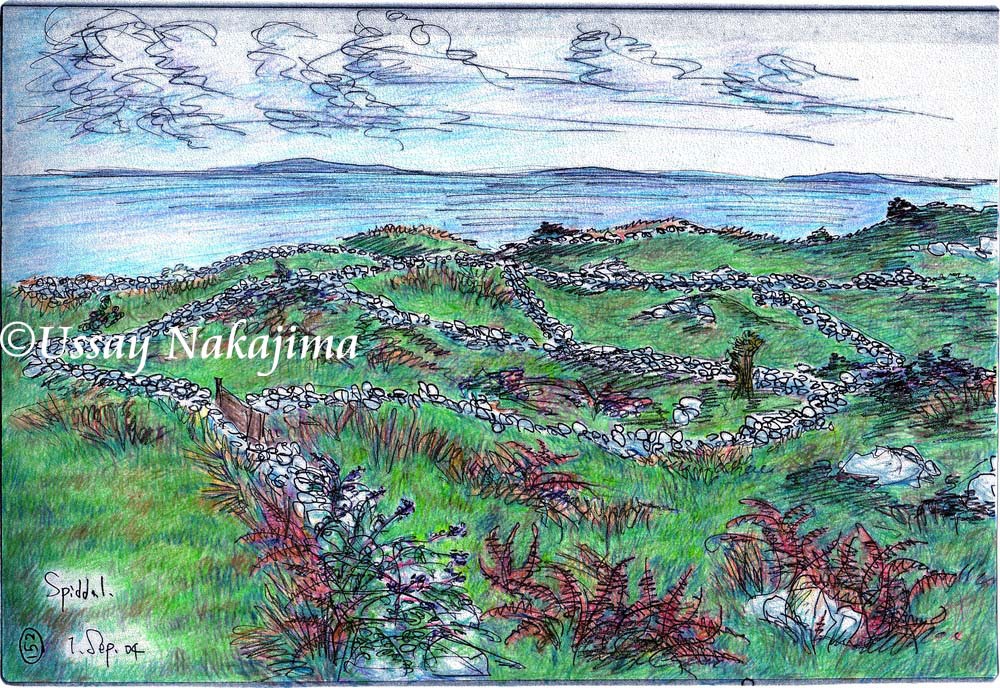

はじめてスピダルを訪れたのは、夕方だった。

村の外れからは、コノハトの荒野が広がっていた。

・・・黄色い薄明、ごつごつした岩場に、山羊がさまよっていた。

ヒースの花が、今を盛りと咲き誇っていた。・・・

濃く甘く、ブランブルの実が熟れていた。・・・

海岸に戻ると、雨にかすんでほとんど無色に近い 淡いブルーグレイの海、二重の虹が出ていた。・・・

スピダルは、ゴロウェイの町から西へ四里ばかり。

橋を渡り、鮭の遡る流れの速い河口を越えて、淡い青銅色の丸屋根に石壁、五枚の花びらのかたちをした大窓の美しいセント・ニコラス聖堂をすぎ、<塩の丘>に立ち並ぶしずかな家並みを抜けてゆく・・・

スピダルは小さな村で、ゴロウェイ湾に注ぐ小さな川の河口に位置する。

河口のところから始まって、内陸に向かって荒野が開けるところで終わっている。

広いゴロウェイ湾をはさんで、浜辺からは遠くバレンの山々をのぞむ。

この辺までくるとけっこう波が寄せている、外海が近いのだ・・・

かなたの山々は、空の移り変わりにつれてさまざまに表情を変える。

その岩肌は西日をあびて独特のオレンジに、あるいはこの世ならぬ黄色に浮かびあがる。

夕闇に沈むころには立体感を失ってただ青い影となる。

さあっと雨がやってくると、幻のようにたちまち白くかき消えてしまう。・・・

ゆらめく面影、たしかなものは何もない。

この土地は神話の世界と境なくつながっている・・・

そのころ急にあちこちに目につきだした、赤い花を咲かせた茂み。

フクシアの花の咲く季節だった。・・・

おもに、生垣や家まわりの植えこみとされているようだ。

その花を私はこの土地ではじめて見たのだった。・・・

ぽたぽた全身から真紅の血を流すその花むら。

赤いしずく型のつぼみがふくらんでぱちんと割れると、飛び散った花びらの間からさらに血のすじが糸を引いて垂れる、無数の小さい十字架のように。・・・

滴り落ちた血は、降り積もった花びらの湖となってその下にたまる。・・・

だれがこんなふうに嘆き苦しんで、血の涙を流したのだろう。

胸の引き裂かれるような、どんな悲痛な出来事があったのだろう。・・・

夕闇に沈むころ、その茂みのなかに幻を見る、

黒髪と黒い瞳をもった女の顔、悲しみのために青白く透き通って。・・・

遠い昔この地で起こったできごと、

彩色されたレリーフのように 古風でエレガントな、これがその物語。・・・

*

むかし、この近くに館をかまえて住んでいた、若い領主とその妻があった。

領主は気高く、美しく、武術と馬術にすぐれていて、たくさんのりっぱな馬を持っていた。

妻もみめうるわしく、しとやかで、夫のことを深く愛していた。

領主はその名をランドヴァルドといい、妻はアガーテといった。

あるとき、この国を治めていた王が領主たちを集めて、武術と馬術を競う祭りを開いた。

貴族たちはみな馬を愛し、自分の矜持としていたから、それぞれがいちばん自慢の馬を携えてきていた。

ランドヴァルドもぴかぴかに磨いた甲冑を身につけ、自分のもっている馬のなかからいちばん気に入りの駿馬を選び出して乗っていった。

力強い、白い馬で、名前をイムノンといった。

ランドヴァルドはそこで、武術をきそうコンテストで優勝し、馬のレースでも優勝した。

ところで、王の名はモルガンといい、負けず劣らずりっぱな黒い馬、ランバという馬をもって、自慢にしていた。

王ははじめレースに参加しないで、領主たちを競わせて楽しんでみていたのだが、ランドヴァルドが優勝したのを見ると、彼にこうもちかけた。

彼のイムノンと、王のランバとでレースをしようではないか。

王が負けたらランバを進呈しよう。

だが、ランドヴァルドが負けたら彼のイムノンをもらおう。

そういうことでどうだ、と。

賢明で思慮深い騎士だったらその申し出を辞退したことだろう。

しかし、ランドヴァルドは血気にはやる若い騎士で、自分の技量については絶対の自信をもっていた。

彼は自分の力を試してみたいという誘惑に打ち勝つことができなかった。

彼はその申し出を受けた。

皆が興奮して大騒ぎをするなかで、彼と王とが馬で競って、半身ほど引き離して、ランドヴァルドの方が勝った。

すると王は、すっかり感嘆したようすで言うのであった。

何とすぐれた馬に、何とすぐれた馬乗りではないか。

地上のどこを探しても、これほどのひと組はいない。

そなたたちのことを、朕は誇りに思おうぞ。

・・・よろしい、たしかにランバは進呈しよう。

ただ、ご覧のとおり、こんなに汗だくになって、疲れている。

こんなありさまでお渡しするのは忍びない。

全身ブラシをかけ、よく梳いて、りっぱなようすにしてからにしたい。

宝石をちりばめた金の馬具もつけて進ぜよう。

そうだ、そなたのためにさかんな宴を開こう。

歌い手や踊り手も呼んで、楽しく過ごそうではないか。

・・・ただ、その前にひとつ、ぜひとも頼みたいことがある。

そう言って王はつづけた。

・・・そなたもご存じのとおり、イスファンの森にいる盗賊ナバルには、わが国の誰もが手を焼いている。

村は荒らす、金品は奪う、人は殺すか、奴隷にして売り飛ばしてしまう。

やりたい放題だが、やつに手向かえる者が誰もおらんのだ。

実は私は遠からず自ら出向いてやつを討ち取らねばと思っていた。

それでも間違いなく仕留められるか、心もとなかったのだ。

ところが今、見よ、そなたが武術で一等をとったばかりか、王さえ打ち負かしてしまった。

それで、私にははっきり分かった、もしやつを倒せる者がいるとすれば、そなたをおいてほかにない、ということが。

そなたとそなたのイムノンならば、恐れるものは何もないだろう。・・・

ついては、どうか、イスファンの森に出かけ、ナバルの首を討ち取ってきてもらえないだろうか。

その首をもって、コノハト一の勇者たるしるしとしようぞ。

そうしたら、私のランバなどもとより、わが国の領土の半分までも進呈しよう。

この通りお願い申す、どうか引き受け願えないか。・・・

それを聞いて、ランドヴァルドは心のなかで恐れた。

しかし、すべての領主たちがその言葉を聞いていた。

そこでランドヴァルドは答えた・・・よろしい、たしかにやつを討ち落としてまいりましょう。

それから王と領主たちとはそれぞれの館へと帰っていった。

*

ランドヴァルドが自分の館に戻って、妻アガーテに事の次第を話すと、彼女はひどく恐れて、そのことをやめさせようとした。

・・・ナバルの一味に面と向かった者はおりません。

平地でならともかく、森の中で戦って、彼らに勝てる者はありません。

森の木の一本一本を、彼らは熟知しています。

あらゆるやぶや、窪みや、岩陰から矢を放って、彼らはあなたを殺すでしょう。

・・・加えて、王モルガンの腹黒さと狡猾さはみな人の知るところです。

ほんとうのところは何をもくろんでいるのか、どんなことがあなたの身に起こるか、見当もつきません。

どうあっても、ご無事にはすみますまい・・・どうぞ今からでも、気が変わったと、王にお伝えくださいまし。・・・

そういったことは、実はランドヴァルド自身もひそかに感じていたのだった。

しかし、こうして今、妻の口から言われてみると、急に自尊心を傷つけられたように感じ、ただ反発する気持ちばかりが募って、是が非でもという気になってしまった。

お前は私に恥をかかせるつもりか、ランドヴァルドは腹を立てて言った。

男たるもの、一度口にしたことをひっこめるようなことなどできるものか。

たしかに私は国いちばんの勇者だ、何を恐れることがあろう、盗賊ナバルの首をもきっと討ち取ってみせようぞ・・・

そうだ、たとい王に命ぜられなかったとしても、当然、それくらいのことは果たしてしかるべきなのだ。

でなくては何のための武勇の名だろうか?・・・

ところが、じっさいのところモルガンはひどく狡猾で腹黒く、残忍だった。

自分自身馬術にすぐれていたので、当然レースに勝って、ランドヴァルドの馬イムノンを手に入れるつもりでいたのだった。

それが失敗したうえ、すべての領主たちの前で恥をかかされるはめになったのだから、王の彼を憎んだことはひととおりでなかった。

その日のうちに、イスファンの森へ密使が送られた。

月のない晩、真夜中のことだった。

盗賊の頭ナバルは、ねじろの扉がふいにギイと重い音をたてたのを聞いて、さっと頭をめぐらし、鋭く血走った目を向けた。

「何者だ」

「お前が盗賊の頭か」

暗い蝋燭の光の輪のはしに、使者の姿がおぼろに浮かびあがった。

使者は全身黒づくめのマントをまとって、たいへん背が高く、頭まですっぽり頭巾で覆って、その顔かたちもはっきりとしなかった。

そうして彼はしずかだが腹の底までひびくような凄みのある声で話した。

・・・私はさる高貴なお方から遣わされてお前にひとつの仕事を託しにきた。

これこれの日の朝、この森をひとりの騎士が通る。

この男は私の主人である高貴なお方の敵である。

勇敢で力の強い、美しい男で、白い馬に乗っている。

お前たちは注意深く待ち伏せて、まちがいなくこの男を打ち殺し、その亡骸を野に捨ててくるのだ。

しかし、彼の乗っている馬の方は必ず生きたまま捕らえて、かすり傷ひとつつけずに私の主人のもとへ持ってこなければならない。・・・

しずかな低い声で、使者はそのやり方をこまかく指示した。

盗賊の頭はだまって耳を傾けていた。

さいごに使者は言った。

・・・私の主人は高潔で、寛大なお方だ。

お前たちの如き卑しい者たちの働きに対しても、決して報いを忘れたりなさらない。・・・

そう言って使者はふところから革の袋を取り出した。

彼がその口を開けると、中から重たい金の延べがねがごろりと重なりあって、いくつも転がり出た。

蝋燭の鈍い光のもとでも、その輝きは見まがいようもなかった。

盗賊の頭は目を見張った。

言い知れぬ空恐ろしさが彼を襲いはじめた。

・・・どうぞ、おっしゃってください。

いったいどこのどなたがあなたをお遣わしになったのですか。・・・

・・・お前自身の命のために・・・と、黒衣の使者は言った。・・・その問いは腹の中に収めておくがよい。・・・

出てゆきがけに、使者はまた言った。・・・お前の仕事のよしあしに、そのお方の名誉がかかっている。

首尾よく成しえなかったあかつきには・・・知っておきなさい、こんどはお前自身が、かの騎士と同じさだめを辿ることになるだろう。・・・

そう言いおいて、黒衣の使者は去っていった。物音ひとつたてず、おもての暗い霧にまぎれて。・・・

*

ランドヴァルドがイスファンの森へ赴く日となった。

その日の朝に至ってまで、アガーテは夫の腕にすがって懇願した。

あなたの身にもしものことがあったら、私はどうして生きておれましょう。

どうかこのしもべの身の上も、少しは考えてくださいますように。・・・

引き留められればられるほど、ランドヴァルドは依怙地になった。

ついに彼は声を荒らげて言った、お前は女だから、ものごとの価値が分からないのだ。

つまらぬことで、よけいな心配をするのだ。

見ていなさい、私は必ずや成功を収めてナバルの首を討ち取り、王のランバもともに携えて帰ってくるだろう。

その暁には、お前はこの地でもっとも誉れ高い女となるのだ。

そう言って、彼はからからと笑った。

そうしてその馬イムノンにまたがり、ついに館を発った。

フクシアの花の咲く季節だった。

ところで、そのころ、フクシアの花は赤い色をしていなかった。

谷間の百合と同じほど白かったのだ。

その一面に咲いたようすは、ちょうどジャスミンか、それともスイカズラのようだった。

その花むらが大地を彩るようすは、季節はずれに春が巡ってきたようだった。

そのころにも今と同じく、この地にはフクシアの木がたくさんあった。

館の門の両側にも生えていて、そのこずえに咲きこぼれた花むらが、勇者ランドヴァルドの出立を見送った。

*

ランドヴァルドは内地に向かって広い荒野を突っ切り、やがて昼なお暗い深い森がゆく手に広がるのをみとめた。

単身乗りこんでほどなく、石矢がひとつ、彼の肩をかすめて背後の幹に突き刺さった。

つづいてもうひとつ。

ついであらゆる方向から、いちどきに雨あられと降りかかってきた。

彼はそこではじめて罠にかかったことを知ったのだ。

彼は雄々しく立ち向かい、剣のひと振りごとに十人も斬り倒したが、しょせんは多勢に無勢である、ついに力尽きて賊どもの刃に倒れた。

そのなきがらは野へ引きずり出されて打ち捨てられ、ただその馬イムノンだけが、捕らえられて無傷のままに王のもとへ届けられた。

白馬は王の愛馬であるランバの入っていた厩のとなりに入れられた。

翌朝、ついにわがものとした駿馬イムノンのようすを見ようと、王は早々に自ら厩へ出向いた。

白い、つめたい曇り空、吐く息もうっすらと白く、ものみなすべてがじっと黙りこんで動かない、冷えこんだ朝方である・・・

その姿は王を満足させなかった。

イムノンは荒らぎだって神経を高ぶらせ、目をむいて、そのひずめは火花を散らした。

たてがみはぼろのように乱れて垂れ下がり、全身が泥や葉くずや、茨のやぶを通り抜けるときについたひっかき傷だらけだった。

王は不機嫌になって言った・・・

私が命じたように、毛並みを梳き、よく手入れしてやり、宝石のついた馬具をつけさせておかなかったのか。

・・・できなかったのです、馬番頭が、申し訳なさそうに頭を垂れた。

・・・この馬は昨日から、だれをもそばに寄せつけません。

すでに従者がふたり、腰を蹴られて重傷を負いました。

そのほかに、三人が噛みつかれ、五人が怪我をしました。・・・

それを聞いて、王の目に奇妙な輝きが宿った。

王は、自分も気が短く、自由で、誇り高かったので、同じく自由で誇り高く、意のままにならないものを好んだのだ。

・・・この私が自ら御してみせよう。

従者たちが止めるのもきかず、王は馬に近づいた。

すると馬はぴったりと耳を伏せ、緊張してじっと動かなくなった・・・そしておとなしく端綱をつけさせたのだ。

彼らは驚いて、囁き交わした。

見よ、馬でさえ王に服するのだ。・・・

王は気をよくして、心をゆるめた。

端綱をつけたなり、そのまま馬のうしろへまわった。

そのとき、突如馬が後脚で力いっぱい蹴り上げたので、王はその場にどうと倒れ、頭を打ち割られて死んだ。

そのまま、イムノンはひらりと敷居を飛びこえ、中庭を突き抜け、見張りの兵士どもを蹴倒して、城門の外へと駆け去っていった。・・・

*

イムノンはそれから、森の中を駆けどおしに駆け、野をさまよい、ついに打ち捨てられた主人のなきがらを見出した。

そうしてそこで一昼夜、その傍らに立ちつづけた。・・・

午後になって雲むらがわきおこり、遠くから雷鳴が轟きはじめた。

稲光が走り、薄紫の閃光が空を切り裂いて荒野を照らし出した。

やがてたたきつけるように、大つぶの雨が降り出した。

馬は首を垂れて立ちつづけた。

たてがみがぐっしょりぬれて重たくなると、時折頭をふるってしずくをはね散らかした。

夜になると野の獣どもが遠吠えした。

ぞっとするような呼び声が荒野にひびきわたった。

馬は炎のように殺気立った眼をして、近づく獣たちを追い散らし、だれも主人のそばへ寄せつけようとしなかった。

そしてとうとう明け方になって、ランドヴァルドの兵士たちが犬を伴ってやってきて、彼らを見つけたのである。・・・

*

ランドヴァルドの妻アガーテは、彼らが出かけて行ってからずっと不安にさいなまれ、まんじりともせずにいたのだった。

一夜明けて、ついに変わり果てたその亡骸が館に運びこまれたとき、彼女はふり返って、自分の恐れが現実となったことを知った。

彼女は叫び声をあげると、その上に身を投げかけ、自らも短剣を胸に突き立てて死んだ。

そこで夫婦は一緒に葬られた。・・・

フクシアの花の咲く季節だった。

そして、このとき以来、それは赤い花を咲かすようになったのだ。

アガーテが自ら胸を突いて血を流したとき、すべての花がその悲しみのためにその色に染まったので。・・・

それから長いときが過ぎて、王と領主たちの時代がかなたへ流れ去ってゆき、やがてかの女王とクロムウェルの過酷な支配のときに至って、イスファンの森はほとんどことごとく切り払われて、姿を消してしまった。

大地の様相がかくも変わってなお、フクシアの花はめぐりくる季節ごとに赤く咲いて、スピダルの秋を、アイルランドの秋を彩りつづけたのだ・・・

若き領主の妻の、身を切るばかり激しい苦悩と悲しみとをいまに伝えて。・・・

*

淑女アガーテ、スピダルの赤い花。・・・

その頃の領主たちの暮らしがどんなふうであったか、その衣服や調度のどんなふうであったか、私は何もはっきりと知らない、ただ目を閉じて浮かびくるおぼろな幻影、・・・赤やだいだいやの色あざやかな織物や、暗がりのなかにちらちらと光るにぶい銀色の甲冑や、趣向を凝らした馬具の飾りや・・・その浮かびくるままに心をゆかせ、さまざまに想像してみるのみだ・・・

そのころ、王から貧しい農夫に至るまで、この国の男たちの情熱は馬であった。

それは今でも変わらない・・・この地の今の特産はコネマラ・ポニーで、毎年夏になるとあちこちでレースや品評会が行われる。

「馬は、ひと目で相手の人となりを見抜くんだ」

ゴロウェイで会ったひとりの男が、こんなふうに言うのを聞いたことがある。

「馬の賢いことといったら、そこらのぼんくらなんざ、目じゃねえくれえだ。

馬の方が、その持ち主より出来がいいってことが、しょっちゅうあるよ」

この男は、色んな薬草の調合の仕方や呪文を知っていて、それでもって馬のけがや病気を治すのだった。

アイルランドには魔法に通じた者が多いようだ。

ずっと昔、妖精から授けられたという秘術を、男の家系も代々忠実に守り伝えてきたのだった。

私はまた想像してみる、駿馬イムノン、その堂々たる雄姿、純白の毛並み、長く波打ったたてがみ、ぴかぴかに磨きあげられた馬具、祭りの日の晴れ姿を。・・・

その大きくて考えぶかい目、血気にはやる若い主人が自ら招いた非業の死に際しても、さいごまで主人に忠実だった。・・・

私はまた想像する、白いフクシアの花むら、こまやかな、可憐な花弁が館のぐるりをふちどったようす、祭典めいた、そのひそやかな華やぎ、ささやき声でなにかの旋律を口ずさむかのような。・・・

あるいはまた、その出立の日、冷たい甲冑の上に投げかけられた、透きとおるばかり白い両腕、緋と金で織りなされた長い衣の、広がった袖口、さらさらと衣ずれの音たてる。・・・

夫の帰りをひとり待つアガーテ、館のなかは凪のように静まり返り、塵ひとつ動かない・・・

大いなる暗闇が迫りつつあるのに、呪いによるかのようにひとつところに縛りつけられて、ただ恐慌のうちに目を見開いて見つづけていることしかできない苦しみ。・・・

窓際に座って半ば背をもたせかけ、身をねじって外を眺めやっている女主人のその後ろ姿を下僕は見た、薄暗い室内、石壁の細長い高い窓、曇り空の逆光のなかにぼんやりと浮かびあがったそのライン、その後ろ姿に滲んだあまりの痛々しさに彼は心を突き刺されるように感じ、我知らず呼びかける、

「奥方・・・」

妃はふり返って下僕の方に顔を向けたが、その眼は彼を見てはいなかった。・・・

暗闇にひびく叫び、・・・行かないでくださいな、ああ、ああ!・・・

ご無事ではすみますまい、必ずや災いに。・・・

苦悩、煩悶、蒼ざめたおもて、ふり乱せる髪・・・

それがあの日、夕暮れのなかで血を滴らせたフクシアの茂みのあいだに私が見た幻の姿だったのだ。・・・

******************************************************

スピダルの赤い花 The Bloody Blossom of Spiddal

コネマラの海辺の村の物語

2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

暗やみにひびく叫び、

行かないでくださいな、ああ、ああ!・・・

ご無事ではすみますまい、必ずや災いに。・・・

***

はじめてスピダルを訪れたのは、夕方だった。

村の外れからは、コノハトの荒野が広がっていた。

・・・黄色い薄明、ごつごつした岩場に、山羊がさまよっていた。

ヒースの花が、今を盛りと咲き誇っていた。・・・

濃く甘く、ブランブルの実が熟れていた。・・・

海岸に戻ると、雨にかすんでほとんど無色に近い 淡いブルーグレイの海、二重の虹が出ていた。・・・

スピダルは、ゴロウェイの町から西へ四里ばかり。

橋を渡り、鮭の遡る流れの速い河口を越えて、淡い青銅色の丸屋根に石壁、五枚の花びらのかたちをした大窓の美しいセント・ニコラス聖堂をすぎ、<塩の丘>に立ち並ぶしずかな家並みを抜けてゆく・・・

スピダルは小さな村で、ゴロウェイ湾に注ぐ小さな川の河口に位置する。

河口のところから始まって、内陸に向かって荒野が開けるところで終わっている。

広いゴロウェイ湾をはさんで、浜辺からは遠くバレンの山々をのぞむ。

この辺までくるとけっこう波が寄せている、外海が近いのだ・・・

かなたの山々は、空の移り変わりにつれてさまざまに表情を変える。

その岩肌は西日をあびて独特のオレンジに、あるいはこの世ならぬ黄色に浮かびあがる。

夕闇に沈むころには立体感を失ってただ青い影となる。

さあっと雨がやってくると、幻のようにたちまち白くかき消えてしまう。・・・

ゆらめく面影、たしかなものは何もない。

この土地は神話の世界と境なくつながっている・・・

そのころ急にあちこちに目につきだした、赤い花を咲かせた茂み。

フクシアの花の咲く季節だった。・・・

おもに、生垣や家まわりの植えこみとされているようだ。

その花を私はこの土地ではじめて見たのだった。・・・

ぽたぽた全身から真紅の血を流すその花むら。

赤いしずく型のつぼみがふくらんでぱちんと割れると、飛び散った花びらの間からさらに血のすじが糸を引いて垂れる、無数の小さい十字架のように。・・・

滴り落ちた血は、降り積もった花びらの湖となってその下にたまる。・・・

だれがこんなふうに嘆き苦しんで、血の涙を流したのだろう。

胸の引き裂かれるような、どんな悲痛な出来事があったのだろう。・・・

夕闇に沈むころ、その茂みのなかに幻を見る、

黒髪と黒い瞳をもった女の顔、悲しみのために青白く透き通って。・・・

遠い昔この地で起こったできごと、

彩色されたレリーフのように 古風でエレガントな、これがその物語。・・・

*

むかし、この近くに館をかまえて住んでいた、若い領主とその妻があった。

領主は気高く、美しく、武術と馬術にすぐれていて、たくさんのりっぱな馬を持っていた。

妻もみめうるわしく、しとやかで、夫のことを深く愛していた。

領主はその名をランドヴァルドといい、妻はアガーテといった。

あるとき、この国を治めていた王が領主たちを集めて、武術と馬術を競う祭りを開いた。

貴族たちはみな馬を愛し、自分の矜持としていたから、それぞれがいちばん自慢の馬を携えてきていた。

ランドヴァルドもぴかぴかに磨いた甲冑を身につけ、自分のもっている馬のなかからいちばん気に入りの駿馬を選び出して乗っていった。

力強い、白い馬で、名前をイムノンといった。

ランドヴァルドはそこで、武術をきそうコンテストで優勝し、馬のレースでも優勝した。

ところで、王の名はモルガンといい、負けず劣らずりっぱな黒い馬、ランバという馬をもって、自慢にしていた。

王ははじめレースに参加しないで、領主たちを競わせて楽しんでみていたのだが、ランドヴァルドが優勝したのを見ると、彼にこうもちかけた。

彼のイムノンと、王のランバとでレースをしようではないか。

王が負けたらランバを進呈しよう。

だが、ランドヴァルドが負けたら彼のイムノンをもらおう。

そういうことでどうだ、と。

賢明で思慮深い騎士だったらその申し出を辞退したことだろう。

しかし、ランドヴァルドは血気にはやる若い騎士で、自分の技量については絶対の自信をもっていた。

彼は自分の力を試してみたいという誘惑に打ち勝つことができなかった。

彼はその申し出を受けた。

皆が興奮して大騒ぎをするなかで、彼と王とが馬で競って、半身ほど引き離して、ランドヴァルドの方が勝った。

すると王は、すっかり感嘆したようすで言うのであった。

何とすぐれた馬に、何とすぐれた馬乗りではないか。

地上のどこを探しても、これほどのひと組はいない。

そなたたちのことを、朕は誇りに思おうぞ。

・・・よろしい、たしかにランバは進呈しよう。

ただ、ご覧のとおり、こんなに汗だくになって、疲れている。

こんなありさまでお渡しするのは忍びない。

全身ブラシをかけ、よく梳いて、りっぱなようすにしてからにしたい。

宝石をちりばめた金の馬具もつけて進ぜよう。

そうだ、そなたのためにさかんな宴を開こう。

歌い手や踊り手も呼んで、楽しく過ごそうではないか。

・・・ただ、その前にひとつ、ぜひとも頼みたいことがある。

そう言って王はつづけた。

・・・そなたもご存じのとおり、イスファンの森にいる盗賊ナバルには、わが国の誰もが手を焼いている。

村は荒らす、金品は奪う、人は殺すか、奴隷にして売り飛ばしてしまう。

やりたい放題だが、やつに手向かえる者が誰もおらんのだ。

実は私は遠からず自ら出向いてやつを討ち取らねばと思っていた。

それでも間違いなく仕留められるか、心もとなかったのだ。

ところが今、見よ、そなたが武術で一等をとったばかりか、王さえ打ち負かしてしまった。

それで、私にははっきり分かった、もしやつを倒せる者がいるとすれば、そなたをおいてほかにない、ということが。

そなたとそなたのイムノンならば、恐れるものは何もないだろう。・・・

ついては、どうか、イスファンの森に出かけ、ナバルの首を討ち取ってきてもらえないだろうか。

その首をもって、コノハト一の勇者たるしるしとしようぞ。

そうしたら、私のランバなどもとより、わが国の領土の半分までも進呈しよう。

この通りお願い申す、どうか引き受け願えないか。・・・

それを聞いて、ランドヴァルドは心のなかで恐れた。

しかし、すべての領主たちがその言葉を聞いていた。

そこでランドヴァルドは答えた・・・よろしい、たしかにやつを討ち落としてまいりましょう。

それから王と領主たちとはそれぞれの館へと帰っていった。

*

ランドヴァルドが自分の館に戻って、妻アガーテに事の次第を話すと、彼女はひどく恐れて、そのことをやめさせようとした。

・・・ナバルの一味に面と向かった者はおりません。

平地でならともかく、森の中で戦って、彼らに勝てる者はありません。

森の木の一本一本を、彼らは熟知しています。

あらゆるやぶや、窪みや、岩陰から矢を放って、彼らはあなたを殺すでしょう。

・・・加えて、王モルガンの腹黒さと狡猾さはみな人の知るところです。

ほんとうのところは何をもくろんでいるのか、どんなことがあなたの身に起こるか、見当もつきません。

どうあっても、ご無事にはすみますまい・・・どうぞ今からでも、気が変わったと、王にお伝えくださいまし。・・・

そういったことは、実はランドヴァルド自身もひそかに感じていたのだった。

しかし、こうして今、妻の口から言われてみると、急に自尊心を傷つけられたように感じ、ただ反発する気持ちばかりが募って、是が非でもという気になってしまった。

お前は私に恥をかかせるつもりか、ランドヴァルドは腹を立てて言った。

男たるもの、一度口にしたことをひっこめるようなことなどできるものか。

たしかに私は国いちばんの勇者だ、何を恐れることがあろう、盗賊ナバルの首をもきっと討ち取ってみせようぞ・・・

そうだ、たとい王に命ぜられなかったとしても、当然、それくらいのことは果たしてしかるべきなのだ。

でなくては何のための武勇の名だろうか?・・・

ところが、じっさいのところモルガンはひどく狡猾で腹黒く、残忍だった。

自分自身馬術にすぐれていたので、当然レースに勝って、ランドヴァルドの馬イムノンを手に入れるつもりでいたのだった。

それが失敗したうえ、すべての領主たちの前で恥をかかされるはめになったのだから、王の彼を憎んだことはひととおりでなかった。

その日のうちに、イスファンの森へ密使が送られた。

月のない晩、真夜中のことだった。

盗賊の頭ナバルは、ねじろの扉がふいにギイと重い音をたてたのを聞いて、さっと頭をめぐらし、鋭く血走った目を向けた。

「何者だ」

「お前が盗賊の頭か」

暗い蝋燭の光の輪のはしに、使者の姿がおぼろに浮かびあがった。

使者は全身黒づくめのマントをまとって、たいへん背が高く、頭まですっぽり頭巾で覆って、その顔かたちもはっきりとしなかった。

そうして彼はしずかだが腹の底までひびくような凄みのある声で話した。

・・・私はさる高貴なお方から遣わされてお前にひとつの仕事を託しにきた。

これこれの日の朝、この森をひとりの騎士が通る。

この男は私の主人である高貴なお方の敵である。

勇敢で力の強い、美しい男で、白い馬に乗っている。

お前たちは注意深く待ち伏せて、まちがいなくこの男を打ち殺し、その亡骸を野に捨ててくるのだ。

しかし、彼の乗っている馬の方は必ず生きたまま捕らえて、かすり傷ひとつつけずに私の主人のもとへ持ってこなければならない。・・・

しずかな低い声で、使者はそのやり方をこまかく指示した。

盗賊の頭はだまって耳を傾けていた。

さいごに使者は言った。

・・・私の主人は高潔で、寛大なお方だ。

お前たちの如き卑しい者たちの働きに対しても、決して報いを忘れたりなさらない。・・・

そう言って使者はふところから革の袋を取り出した。

彼がその口を開けると、中から重たい金の延べがねがごろりと重なりあって、いくつも転がり出た。

蝋燭の鈍い光のもとでも、その輝きは見まがいようもなかった。

盗賊の頭は目を見張った。

言い知れぬ空恐ろしさが彼を襲いはじめた。

・・・どうぞ、おっしゃってください。

いったいどこのどなたがあなたをお遣わしになったのですか。・・・

・・・お前自身の命のために・・・と、黒衣の使者は言った。・・・その問いは腹の中に収めておくがよい。・・・

出てゆきがけに、使者はまた言った。・・・お前の仕事のよしあしに、そのお方の名誉がかかっている。

首尾よく成しえなかったあかつきには・・・知っておきなさい、こんどはお前自身が、かの騎士と同じさだめを辿ることになるだろう。・・・

そう言いおいて、黒衣の使者は去っていった。物音ひとつたてず、おもての暗い霧にまぎれて。・・・

*

ランドヴァルドがイスファンの森へ赴く日となった。

その日の朝に至ってまで、アガーテは夫の腕にすがって懇願した。

あなたの身にもしものことがあったら、私はどうして生きておれましょう。

どうかこのしもべの身の上も、少しは考えてくださいますように。・・・

引き留められればられるほど、ランドヴァルドは依怙地になった。

ついに彼は声を荒らげて言った、お前は女だから、ものごとの価値が分からないのだ。

つまらぬことで、よけいな心配をするのだ。

見ていなさい、私は必ずや成功を収めてナバルの首を討ち取り、王のランバもともに携えて帰ってくるだろう。

その暁には、お前はこの地でもっとも誉れ高い女となるのだ。

そう言って、彼はからからと笑った。

そうしてその馬イムノンにまたがり、ついに館を発った。

フクシアの花の咲く季節だった。

ところで、そのころ、フクシアの花は赤い色をしていなかった。

谷間の百合と同じほど白かったのだ。

その一面に咲いたようすは、ちょうどジャスミンか、それともスイカズラのようだった。

その花むらが大地を彩るようすは、季節はずれに春が巡ってきたようだった。

そのころにも今と同じく、この地にはフクシアの木がたくさんあった。

館の門の両側にも生えていて、そのこずえに咲きこぼれた花むらが、勇者ランドヴァルドの出立を見送った。

*

ランドヴァルドは内地に向かって広い荒野を突っ切り、やがて昼なお暗い深い森がゆく手に広がるのをみとめた。

単身乗りこんでほどなく、石矢がひとつ、彼の肩をかすめて背後の幹に突き刺さった。

つづいてもうひとつ。

ついであらゆる方向から、いちどきに雨あられと降りかかってきた。

彼はそこではじめて罠にかかったことを知ったのだ。

彼は雄々しく立ち向かい、剣のひと振りごとに十人も斬り倒したが、しょせんは多勢に無勢である、ついに力尽きて賊どもの刃に倒れた。

そのなきがらは野へ引きずり出されて打ち捨てられ、ただその馬イムノンだけが、捕らえられて無傷のままに王のもとへ届けられた。

白馬は王の愛馬であるランバの入っていた厩のとなりに入れられた。

翌朝、ついにわがものとした駿馬イムノンのようすを見ようと、王は早々に自ら厩へ出向いた。

白い、つめたい曇り空、吐く息もうっすらと白く、ものみなすべてがじっと黙りこんで動かない、冷えこんだ朝方である・・・

その姿は王を満足させなかった。

イムノンは荒らぎだって神経を高ぶらせ、目をむいて、そのひずめは火花を散らした。

たてがみはぼろのように乱れて垂れ下がり、全身が泥や葉くずや、茨のやぶを通り抜けるときについたひっかき傷だらけだった。

王は不機嫌になって言った・・・

私が命じたように、毛並みを梳き、よく手入れしてやり、宝石のついた馬具をつけさせておかなかったのか。

・・・できなかったのです、馬番頭が、申し訳なさそうに頭を垂れた。

・・・この馬は昨日から、だれをもそばに寄せつけません。

すでに従者がふたり、腰を蹴られて重傷を負いました。

そのほかに、三人が噛みつかれ、五人が怪我をしました。・・・

それを聞いて、王の目に奇妙な輝きが宿った。

王は、自分も気が短く、自由で、誇り高かったので、同じく自由で誇り高く、意のままにならないものを好んだのだ。

・・・この私が自ら御してみせよう。

従者たちが止めるのもきかず、王は馬に近づいた。

すると馬はぴったりと耳を伏せ、緊張してじっと動かなくなった・・・そしておとなしく端綱をつけさせたのだ。

彼らは驚いて、囁き交わした。

見よ、馬でさえ王に服するのだ。・・・

王は気をよくして、心をゆるめた。

端綱をつけたなり、そのまま馬のうしろへまわった。

そのとき、突如馬が後脚で力いっぱい蹴り上げたので、王はその場にどうと倒れ、頭を打ち割られて死んだ。

そのまま、イムノンはひらりと敷居を飛びこえ、中庭を突き抜け、見張りの兵士どもを蹴倒して、城門の外へと駆け去っていった。・・・

*

イムノンはそれから、森の中を駆けどおしに駆け、野をさまよい、ついに打ち捨てられた主人のなきがらを見出した。

そうしてそこで一昼夜、その傍らに立ちつづけた。・・・

午後になって雲むらがわきおこり、遠くから雷鳴が轟きはじめた。

稲光が走り、薄紫の閃光が空を切り裂いて荒野を照らし出した。

やがてたたきつけるように、大つぶの雨が降り出した。

馬は首を垂れて立ちつづけた。

たてがみがぐっしょりぬれて重たくなると、時折頭をふるってしずくをはね散らかした。

夜になると野の獣どもが遠吠えした。

ぞっとするような呼び声が荒野にひびきわたった。

馬は炎のように殺気立った眼をして、近づく獣たちを追い散らし、だれも主人のそばへ寄せつけようとしなかった。

そしてとうとう明け方になって、ランドヴァルドの兵士たちが犬を伴ってやってきて、彼らを見つけたのである。・・・

*

ランドヴァルドの妻アガーテは、彼らが出かけて行ってからずっと不安にさいなまれ、まんじりともせずにいたのだった。

一夜明けて、ついに変わり果てたその亡骸が館に運びこまれたとき、彼女はふり返って、自分の恐れが現実となったことを知った。

彼女は叫び声をあげると、その上に身を投げかけ、自らも短剣を胸に突き立てて死んだ。

そこで夫婦は一緒に葬られた。・・・

フクシアの花の咲く季節だった。

そして、このとき以来、それは赤い花を咲かすようになったのだ。

アガーテが自ら胸を突いて血を流したとき、すべての花がその悲しみのためにその色に染まったので。・・・

それから長いときが過ぎて、王と領主たちの時代がかなたへ流れ去ってゆき、やがてかの女王とクロムウェルの過酷な支配のときに至って、イスファンの森はほとんどことごとく切り払われて、姿を消してしまった。

大地の様相がかくも変わってなお、フクシアの花はめぐりくる季節ごとに赤く咲いて、スピダルの秋を、アイルランドの秋を彩りつづけたのだ・・・

若き領主の妻の、身を切るばかり激しい苦悩と悲しみとをいまに伝えて。・・・

*

淑女アガーテ、スピダルの赤い花。・・・

その頃の領主たちの暮らしがどんなふうであったか、その衣服や調度のどんなふうであったか、私は何もはっきりと知らない、ただ目を閉じて浮かびくるおぼろな幻影、・・・赤やだいだいやの色あざやかな織物や、暗がりのなかにちらちらと光るにぶい銀色の甲冑や、趣向を凝らした馬具の飾りや・・・その浮かびくるままに心をゆかせ、さまざまに想像してみるのみだ・・・

そのころ、王から貧しい農夫に至るまで、この国の男たちの情熱は馬であった。

それは今でも変わらない・・・この地の今の特産はコネマラ・ポニーで、毎年夏になるとあちこちでレースや品評会が行われる。

「馬は、ひと目で相手の人となりを見抜くんだ」

ゴロウェイで会ったひとりの男が、こんなふうに言うのを聞いたことがある。

「馬の賢いことといったら、そこらのぼんくらなんざ、目じゃねえくれえだ。

馬の方が、その持ち主より出来がいいってことが、しょっちゅうあるよ」

この男は、色んな薬草の調合の仕方や呪文を知っていて、それでもって馬のけがや病気を治すのだった。

アイルランドには魔法に通じた者が多いようだ。

ずっと昔、妖精から授けられたという秘術を、男の家系も代々忠実に守り伝えてきたのだった。

私はまた想像してみる、駿馬イムノン、その堂々たる雄姿、純白の毛並み、長く波打ったたてがみ、ぴかぴかに磨きあげられた馬具、祭りの日の晴れ姿を。・・・

その大きくて考えぶかい目、血気にはやる若い主人が自ら招いた非業の死に際しても、さいごまで主人に忠実だった。・・・

私はまた想像する、白いフクシアの花むら、こまやかな、可憐な花弁が館のぐるりをふちどったようす、祭典めいた、そのひそやかな華やぎ、ささやき声でなにかの旋律を口ずさむかのような。・・・

あるいはまた、その出立の日、冷たい甲冑の上に投げかけられた、透きとおるばかり白い両腕、緋と金で織りなされた長い衣の、広がった袖口、さらさらと衣ずれの音たてる。・・・

夫の帰りをひとり待つアガーテ、館のなかは凪のように静まり返り、塵ひとつ動かない・・・

大いなる暗闇が迫りつつあるのに、呪いによるかのようにひとつところに縛りつけられて、ただ恐慌のうちに目を見開いて見つづけていることしかできない苦しみ。・・・

窓際に座って半ば背をもたせかけ、身をねじって外を眺めやっている女主人のその後ろ姿を下僕は見た、薄暗い室内、石壁の細長い高い窓、曇り空の逆光のなかにぼんやりと浮かびあがったそのライン、その後ろ姿に滲んだあまりの痛々しさに彼は心を突き刺されるように感じ、我知らず呼びかける、

「奥方・・・」

妃はふり返って下僕の方に顔を向けたが、その眼は彼を見てはいなかった。・・・

暗闇にひびく叫び、・・・行かないでくださいな、ああ、ああ!・・・

ご無事ではすみますまい、必ずや災いに。・・・

苦悩、煩悶、蒼ざめたおもて、ふり乱せる髪・・・

それがあの日、夕暮れのなかで血を滴らせたフクシアの茂みのあいだに私が見た幻の姿だったのだ。・・・

******************************************************

2010年02月13日

魔法使いの娘

愛蘭土物語(あいるらんどものがたり) ゴロウェイ篇3

魔法使いの娘 The Witch Child

コネマラの荒野の物語

2005 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

1. スピダルの宿の犬たち

2. 物語<魔法使いの娘>

3. ケルト的気質

4. 村の娘エルロンド

5. 向こう側から見た物語

6. 魔女の子シルダ

7. 荒野は幻にみちて

**********************************************

1. スピダルの宿の犬たち

泉の傍らでかの人の姿を見たとき 私の心はふるえおののいた

この世ならぬその気高さと美しさに。

かの人が愛の言葉をささやいたとき 私の心ははばたいた

はじめて日の光を見た小鳥のように。

その日からこのかた すべてはすっかり違ってしまった

私は魔法にかけられて もはや今までの少女ではなくなった

喜びもかなしみも すべては今や かの人のため。・・・

*

スピダルを過ぎると、街道の人通りもますます少なくなり、外海に近づくにつれ湾の波もごうごうと虚ろに猛く、景色は寂しく荒涼とする一方だ、まるで地の果てにやって来たかのようだ・・・

打ち寄せる高波は海岸線を深くえぐり、潮を含んでまっくろに見える岩壁の崖に、なにか人の手によるかの如き、奇妙な彫刻を施している・・・

そしてじっさいのところ、このあたりもまた地の果てのひとつなのだ・・・

この荒涼として何もない、寂しい土地こそが、それ、かつて西の海へ渡っていったいにしえの人々についてのさいごの物語となったはずの場所なのだ・・・

けれどもこうして見る限り、あまりに茫とし漠として、物語の断片などどこを探しても残っていないように思われる・・・

あるいはそれでも残っているのだろうか?・・・

物言わぬ大地をさまようばかりでは、いったい、この地で数千年の昔にどんな出来事が起こったのか、どうして知ることができよう?・・・

かの地で泊まっていた宿には、鋳物の唐草模様の炉格子を立てた、大きなりっぱな暖炉があって、とりわけ肌寒い日や、暗くなってからなど、いきおいよく燃える火のそばで過ごすのは気持ちよかった。

擦り切れた絨毯の上には詰め物のとび出た古いソファが置かれ、歴代の客たちによって煙草の焦げ跡やひっかき傷がたくさんできていた。

この宿では、二頭の大きな、美しい犬が飼われていた。

アイルランドじゅうで見られる、白と黒の、毛足の長い一般的な牧羊犬ではなくて、どちらかというとグレイハウンドのような、すらりとして優美な体躯をもっており、そのうち一頭は、全身がほとんど白に近いようなクリイム色で、もう一頭の方はそれに少しグレイの毛並みがまじっていた。

二頭ともたいへんよく躾けられていて行儀がよく、おとなしかった。

滞在中、いちども吠えるのを聞かなかったほどだ・・・

暖炉のそばに座っているとふわりと入ってきて、忠実な猟犬のように私の足元にうずくまるのが常のことだった。

じっさい、この宿の主人は、シーズンになると彼ら二頭を引き連れて、村のほかの人々もともに、内地のヒースや灌木が一面に茂る沼のあたりまで、雉やしゃこを射ちに出かけるのだ・・・

彼らはまた、人間にながくなじんで暮らしている動物によくあるように、たいへん表情の変化に富んでいた・・・

長年のあいだに感情の機微が移ってきて、まるで人間のような目つきでひとを見るのだ。

話しかけると、こちらの言うことがすっかり分かっているような顔で聞いている。

腹いっぱいに食べたあと居間に入ってきて暖炉のそばに横になっているときなど、こちらが少し構ってやろうとして近づくとじろりとこちらを見上げ、・・・

「どうぞ、今はお構いなく。少し昼寝をしたいのです。お気持ちはありがたいのですが!」

という目つきをよこしたものであった。・・・

ある日のこと、私が暖炉のそばに腰かけてものを読んでいると、白い方の犬が入ってきて、いつものように足元に寝そべった。

が、そのときどうも不愉快な匂いがするのに気づいて犬の方を見やると、湿地の泥の中を駆けまわってきたらしく、美しい毛皮が泥まみれになっているのだった。

これを着物のすそにつけられたくないので、私は靴の先で犬のわき腹をつついてその場所を少しずらさせようとした。

と、犬は目をあげて、実に心外そうな、傷ついた面持ちでこちらを見るのだ。

私はそのようすにつくづくと考えさせられた・・・

人の心と獣の心との、どんなに近づいてもなお決して乗り越えられない隔たりといったもの。

この犬は、拒まれると傷つくことは人間と変わらないのに、己れがひとに不愉快な思いを強いていることには思い至らないのだ・・・

では、それがもし、生れながらの獣ではなかったとしたら?

たとえば、犬に姿を変えられた人間だったとしたら?・・・

それは唐突な思いつきではなかった、じっさいその目つきときたら・・・

そんなことを考えながら、私はもうひとつ別の物語が、またゆっくりと近づきつつあるのを感じていた・・・

きっとずっと昔、この土地に同じような犬がいて、それをめぐって何かが起こったのだ・・・

そして私はふいに知った、どこか、ここからほど近い場所でかつてまったく同じような場面があって、大地の懐深い記憶の底からそれを引き出してよみがえらすために、自分はいまそれを演じたのだと。・・・

その人間は、どうして姿を変えられたのだろう、きっと魔法をかけた側の人間にとって邪魔者だったからに違いない、定石どおりだ・・・

では、魔法をかけた側の目的とはいったい?・・・

ひとたび物語がかたちをとり始めると、それが完全な姿をとって現れるのを、ただしずかに待っているだけでよかった、

暖炉のそばに座り、炎の尽きた薪がたえだえに赤くほの光るその傍らでしずかにパイプをくゆらし、暗い窓辺から夜明け近い空がゆっくりと白んでゆくのを見上げているだけでよかった・・・

遠からず物語はやってきた・・・

*

2. 物語<魔法使いの娘>

昔、この地方に年とった魔法使いの女が住んでいた。

この女にはひとりの美しい娘があって、これをこの都市の若い王に嫁がせたいと思っていたが、王にはすでに別のいいなづけがあった。

エルロンドという名の村の娘であった。

そこで、魔法使いの女は行商に姿を変えてエルロンドに近づき、うまくだまして村の外へ連れ出した。

そして、彼女に呪いをかけて一頭の白い犬の姿に変えてしまった。

「お前の姿にふさわしく、今後はこの荒野を永久にさまようがいい!」

彼女はそう言って、犬を人の住まない荒野に追い払った。

こうして、魔法使いの美しい娘は王のもとに嫁いだ。

彼女はその名をシルダといった。

さて、若い王は狩猟を愛し、また馬術もたくみであった。

何頭もの名馬と、数多くのすぐれた猟犬をもっていて、しばしば荒野へ狩りに出かけた。

あるとき、多くの日のあいだ雨が降りつづいて川の水かさが増したあとのこと、王はひとりで狩りに出かけて自分の猟犬の群れとはぐれ、川を渡ろうとして濁流に押し流されてしまった。

そして気がついてみると、何ものかが自分の衣の首すじのところをくわえて流れから引き上げ、岸のかわいたところまで引きずってゆくのであった。

目を開けると、見たこともない一頭の白い犬が自分をのぞきこんで喜びにうちふるえ、しきりと尻尾をふっていた。

「犬よ。お前は私の命を救ったのだ」

と言って、王は犬を伴って自分の館に帰った。

犬は、忠実なばかりでなく、猟犬としても非常に有能であることを示した。

そこで、王は昼夜を分かたずこれをそばに置き、館の中でも足元にはべらせ、外へも狩りにつれてゆくのだった。

シルダは、この犬が姿を変えられたエルロンドであることを知らなかったが、それが自分を見るときの目つきが気に入らなかった。

そこで、

「私はこの犬が気に入りません。どうぞ、もといた荒野に捨ててきてください」

と王に言った。

ところが王は、

「私と私の命にかけて、私は決してこの犬を捨てることなどしない」

と答えるのだった。

ところで、狩りから戻ったあとはいつも、泥まみれで疲れきったエルロンドの世話をする者がいて、その汚れをすっかり落として毛並みをよく梳き、十分な食事を与えてから再び王のもとにはべらすのが習わしだった。

あるとき、手違いがあって係の者がおらず、エルロンドは疲れきって汚れたままの姿で入ってきて、王の足元に横たわった。

すると王は臭いのに気がつき、見ると自分の衣のすそが犬の持ちこんだ泥で汚されているのであった。

そこで王は腹を立て、剣を抜いてエルロンドの頭に打ちおろしたので、犬は死んだ。

しかしその晩、乙女エルロンドが王の夢枕に立った。

そして、頭から血を滴らせながら、とめどもなく涙を流すのだった。

こうして王はことの真相を知った。

翌朝、王は命じて、ひとたび運び出された犬の死骸を再び運びこませ、これを手厚く葬らせた。

そののち、魔法使いの娘シルダを引き出させ、その首を打ち砕くよう命じた。

魔法使いの娘シルダは、自分が引き立てられてゆくのを見て王に呪いの言葉をかけ、

「獣の心をもった男よ。お前の心にふさわしく、今後は荒野を永久にさまようがよい!」

と言った。

するとたちまち、王は自分が王であることを忘れ、獣のように四つ這いになって吠えながら、荒野のかなたへ去っていった。

年とった魔法使いの女は、自分の娘が殺されたのを見て、崖から身を投げて死んだ。

都市には治める者がいなくなったので、別の都市の者たちがやってきてこれを包囲し、人々の三分の一を殺し、三分の一を不具にし、三分の一をとりこにして連れ去った。

そして王の館に火を放って燃やし、その煙は長いあいだ立ち昇って廃墟となった都市の場所を示していた。

けれどもその煙もすでに絶えて久しく、今ではそれがどこにあったかを知る者は誰もいない。・・・

*

3. ケルト的気質

それがどこにあったかを、そう、今では知る者は誰もいない。・・・

けれども、ずっと昔のいつか、若い王の館であったかもしれない石の廃墟を、この地では至るところに見出すことができる。

はるか昔から今に至るまで、この地では時間は途切れることなく同じ地平の上につづいているのだ・・・

廃墟が古くて、崩れていればいるほど、それはよけいにそれらしく見える、まるでわざわざ火を放って、徹底的に打ち壊したかのようだ、そしておそらくはそれがほんとうのところなのだろう・・・

「この国ではどの道もひとしく破滅に通じているように見える」

とナジェージダ・マンデリシュタームは書いているが、それはおそらくロシアだけのことではない、我々の住むこの人間世界ではどこも同じ、どの道もひとしく破滅に通じているのだ・・・

ただ、彼らが我々と違っているのは、彼らはそのことを知っている、というところにある。

彼らはそのことを知っているので、悪あがきしたり、いたづらに嘆き悲しんだりしない。

彼らは敢然とその運命を受け入れ、まるで自ら選んだかのように平然として、破滅への道を突き進んでゆくのだ。

じっさい、時にはわざと自らの破滅を早めているようにさえ見える。

我々はほんとうに、どうやっても自らの破滅を免れないのだろうか?・・・

それは、免れまい。

なぜなら、我々は愚かだからだ。

何千年たっても変わることなく、我々はおのれの愚かさからついに逃れられないのだ。

ケルトの人々はこのことをよく知っていた。

己れの愚かさを正面から見据えてその向こうに世界を眺め、さらにその向こうに永遠を眺めていた。

これがケルト的気質というものだ・・・

彼らは変わろうとしない、なぜなら人間は変わるということなどできないと知っているからだ。

彼らは、人間が愚かであることを知っている。

それゆえに、彼らは知性という病害から、またそれゆえのおごりから免れているのだ。・・・

彼らは知っている、この物語がどうしてもこんな悲惨な終わり方をするよりほかなかったことを。

栄華は打ち砕かれ、黄金と酒杯とぜいたくな衣の日々とはすべからく灰燼に帰するのだ。・・・

この地の至るところに今なお見る廃墟が、じっさいそのことを証しだてているではないか?・・・

4. 村の娘エルロンド

美しいエルロンド、彼女は村の娘にすぎなかった。

勿忘草のひとみに抜けるような白い肌、そしてその髪もたぶん、白に近いようなブロンドだった・・・

あるとき狩りの途中で立ち寄った若い王が彼女を見初め、妃にと所望する。

彼女は応じた、ほかに何ができただろう?・・・

あやしげな行商の老婆に道を尋ねられたときも、うぶな娘は何も疑わずについていった。

ええ、ええ、そっちの方角です、まっすぐ東をさしていけば、やがて川に出ますわ・・・

親切な娘さんや、少しのあいだおらといっしょに来て、土地の人がいつも通る道すじを案内してくれないかね?・・・

ええ、ええ、もちろんですとも。

そんなに重たい籠を背負って、岩の間で足をくじいたりしちゃ大変ですもの。・・・

突然の豹変、振り向いた老婆の瞳に燃える、身に覚えのない憎しみの色、その呪いの言葉が荒野に響きわたったとき、大地は地うなりをたてて揺れ、大空もかき曇って青黒い暗雲を垂れこめた・・・

なすすべもなく途方にくれて、ただ悲しみに沈むばかりのエルロンド、

獣の姿に変えられてなお、彼女は美しかった、すらりとして気品あるその姿、澄んだ瞳、無垢の心をそのまま映し出すような、みごとな純白の毛並み。

村を追われ、ひとり荒野をさまよった日々・・・日に照りつけられ、雨に打たれ、仲間もなく、もはやパンを焼くことも、糸を紡ぐこともなく、飢えを満たすためには自ら獲物を狩るしかなかった・・・

かつては美しいレース編みを編んでいた自分が、いまやうさぎを追い、生の肉を貪り食っている・・・

そのうちにだんだんと、彼女は自分が人間の娘であったことを忘れていった、忘れるほどに惨めな気持も薄らいで、生きてゆくのが楽になった・・・

ところがある日のこと、濁流のなかに奇妙なものの姿を見つける、忘れようとしてた記憶がよみがえる、ひと目見ただけで彼女には分かった、おそらく獣となってからの方が、感覚は鋭くなっていた・・・

それで彼女にはすぐ分かった、その姿こそ、自分が嫁ぐはずだった王そのひとだと。・・・

一瞬とためらわず、彼女は逆まく水のただなかに飛びこみ、必死に彼を助け出す・・・

華奢な雌犬にとってはたいへんな仕事だった、王は気を失って意識がなく、その衣は水を含んで十倍も重たくなっている・・・

死に物狂いで流れと戦って、ついに王を安全なところまで運んだころには体じゅうの力を使い果たし、疲れきっている。

けれども、王が目を開けたとき、彼女の心は喜びに踊る、王は助かったのだ、自分の仕事は報われた・・・

だが、その喜びもつかの間にすぎない。

王の館での暮らしは、あらたな苦しみの始まりだ・・・

自分が就くはずだった妃の座には見知らぬ別の女がおさまっていて、王の愛は彼女に注がれている。

自分のことをいささかなりとも気づいてはくれまいか、そんなかすかな期待も虚しい・・・

なべての男がそうであるように、彼もまた愚かだった。

美しく、勇敢であったが、愚かで、気が短くて、物事の本質を見抜くことに疎かった。

エルロンドが姿を消したとき、彼も懸命になって、八方に手を尽くしてその行方を求めさせたのだった。

まもなく、村はずれの荒野が始まるところで、彼女のずたずたに引き裂かれた衣が見つかった。

「荒野の狼どもに食われてしまったに違いありません」

と、それを見つけた者たちは王に言った。

それで王はしばしのあいだ喪に服して悲しみに沈んでいたのである。

しかし、それも長くはつづかなかった。

あらたにシルダを見出すとその心は晴れ、かつてエルロンドを愛したのと同じように彼女を愛するようになった。

なぜなら、エルロンドが美しかったと同じように、彼女もまた美しかったからだ。

そして、男が女に、それ以上の何を求めるだろうか?・・・

かくしてシルダは王の館に迎えられ、盛大な祝宴が設けられて、妃の座についた。

エルロンドが戻ってきたのはそののちのことであった。

いいえ、あれはもう過ぎ去った昔のこと、王の瞳が私だけを見つめ、その輝きが私の心を躍らせたのは。・・・

いまは獣の身、忘れよう、過去のことは。

いまはただ、この人のそばにいられることだけを感謝しよう・・・

私ほど片時もおかず王にお仕えできる者は誰もいない、妃でさえ狩りにお供することはないのだ。

私には五人の召使いがついて、日に三度くしけずられ、象牙の寝台で眠り、宝石をはめこんだ金の器で食事するのだ・・・

エルロンドは懸命にそう思おうとした。

猟犬の群れにまじって吠えたてながら鳥を追う日々がすぎていった。

荒野に暮らしたおかげで感覚がすばらしく発達して、すっかり王の気に入りであった。

・・・だが、いっそのこと、もとの荒野をさまよっていた方がよかった!・・・

苦い杯の日々にあって、遠く遠く、思い出されるのはかの泉の傍ら、すべての始まった夏の初めのうららかな日の記憶。・・・

冷たい水で狩りの疲れをいやそうと、馬上から降り立った若き王の、何とかがやかしいばかり気高く、近づきがたく思えたことか!・・・

あるいは王の愛のまなざしが、のちに老婆がその姿を獣に変えたときよりももっと深く、本質的な部分で永久に彼女を変えたのだ・・・

人がよく言うように、外見よりも心のありようの方が重要だとするなら、姿を変える魔法よりも、心を変える魔法の方がより偉大かもしれない。・・・

その日、彼女は少女であることをやめた。彼女は愛に目覚めたのだ・・・

いにしえの昔から女の本質であるところの、だれかほかの者のために生きること、愛する者のために生きること、喜びも悲しみもすべては己れのためならず、愛する者のため。・・・

その鳩のような小さな胸に、きっぱりとした献身の意志が、たといいかなる犠牲を払おうと、自分を選んだそのひとのために尽くし通そうと、幼く、ぎこちなく、ゆるぎない決意が、その日彼女のなかに生まれた・・・

だがじっさいのところ、己れがどれほどの犠牲を払うことになるものか、かの日の彼女に夢想だにできただろうか?

彼女の短い後半生は、しだいに色調の暗転してゆく豪奢なタペストリの如くである、

彼女の想いがほんものであるほど、王の心の暗闇がそれだけ深く、剣のようにその心を突き刺したのだ。

愛したことのゆえに悲しみが、ただ悲しみばかりがその朝夕の窓辺を染めた・・・

いっそのこと、愛することなど知らなければよかった!・・・

父母の家と、羊たちと、村の遊び仲間の少女たち。

あのころは何ひとつ知らず、曇りなく幸福だった・・・

失われたもの、還ってゆくことのできないものへの、遠いあこがれ。・・・

王とても、何も感じなかったわけではなかった。

そのあまりにもの問いたげなまなざし、奇妙な落ち着かなさ・・・夢の中で何か大切なことを忘れてしまったのだが、いったい何を忘れたのかどうしても思い出せない・・・

どうしてこの犬は、まるで人間のような目つきで、こんなふうに俺のことを見るのだろう?・・・

エルロンドが狩りのお供から戻って、汚れたままの体を王のもとに横たえたとき、王もいきなり剣を抜いたわけではなかった。

たぶんさいしょは気を悪くして、ちょっと蹴りやっただけだった・・・

けれどもあまりに荷を積みすぎた車には、あと藁しべ一本を加えただけで、馬を殺すのに充分だ・・・

長いあいだじっと不遇に耐えてきたエルロンドに、こればかりはあまりにひどかった。

彼女はその仕打ちに目をあげ、喉の奥で低く唸った・・・それはおそらく自分でも意識していなかった、積もりに積もった思いの発露だった・・・

*

5. 向こう側から見た物語

私はこの物語を、かの地を去ってからも時々思い返して思いを巡らしたが、考えれば考えるほど、当初とは少し違った感慨を抱くようになった。

この物語のヒロインはエルロンドだと思っていた。

だが、同じほど重要な登場人物、魔法使いの娘シルダの方は?・・・

つまりは、そもそもの始まりはこの娘だったのだ。

彼女がいたから、そして彼女がそんなにも美しかったから。・・・

彼女はいったいどんな娘だったのだろう、そして自らの役回りを、どんなふうに考えていたのか?・・・

海岸沿いの岩山、ごつごつと尖った岸壁に波の打ち砕ける淋しい入り江の、ヒースの野が途切れてのちはまっすぐ崖に落ちこむような、よそ者の近づくことのできない、そこに住む者も危険な岩場を這い上がって辿りつかなくてはならない、岸壁に波のくりぬいた割れ目のような洞窟・・・目が回るほど高いところにある・・・

かの母娘がひっそりと暮らしていたのはたぶんそんな場所だっただろう、仰ぎ見て、彼らの姿を幻に見ることができるようなそんな岸壁を、私はこの地方にいくらでも見出すことができた。

人っ子ひとりいない、鳴きわたるは鷗ばかり、陰鬱な曇り空の下で、寄せては砕ける荒波ばかり・・・

少女は石ころと砕けた貝殻のかけらをおもちゃにして遊んだ。

日がないちにち空を眺め、変わってゆく海の色を眺めた。・・・

かの地では波音は子守歌というよりもむしろ脅しか呪いの文句のようにとどろき、夜になると荒野で狼がないた。

少女にとって、それが世界のすべてで、それで足りないものは何ひとつなく、怖いものも何もなかった・・・

彼女の母親は偉大な魔法使いで、鳥でも狼でも意のままに操ることができた。

その気になれば、風や海の潮でさえ。・・・

彼女にできないことは何もなかった、人に呪いをかけて殺したり、カエルのイボをつけたりすることもできたし、反対に、難病を治したり、いなくなってしまったもののありかを探しあてたりすることもできた。

何百種類もの薬草のまぜ方や煎じ方を知っていて、洞窟の壁に掘り抜いた棚には、乾かした薬草や毒草がぎっしり蓄えられていた。

村の人々は、彼らのことを半ば憎み、半ば恐れた、気味悪いが、敵に回すと大変だ・・・

ほんの時折用があって村へ降りてゆくと、子供たちは「魔女の子! 魔女の子!」と叫んでシルダに石を投げつけた。

しかし彼らのうちの誰かが床に伏せってほんとうに命が危なくなったり、彼らのところのいちばんいい雌牛が迷子になって戻らなかったりすると、彼らは夜の闇にまぎれて魔法使いのもとへやってきて、何がしかの十分な代価と引き換えに頼みを聞いてもらうのだった。

そういう、疎まれながらもなおどうしても必要とされた、集落の辺境に住む魔法使いやまじない師といった人びとが、昔はどの地方にもいたのだ・・・

彼らの出自はどんなものだったか?・・・

母親は冬の夜長に薬草の鍋をかきまわしながら、幼い娘に話して聞かせた、

私たちはあの連中とはちがう人間なんだよ。

彼らがやってくるまえ、この土地の王者は私たちだった、地平のはじまるところから海の果てるところまで、私たちがその王者だった・・・

私たちはこの土地そのもの、吹き抜ける風、砕け寄せる波そのもの、

鳥の魂に分け入ってその翼を広げ、獣たちにまじってともに荒野を走り抜けた、彼らと私たちはひとつだった、

ゆえにこの土地は私たちを愛し、私たちに服したのだ・・・

彼らのやり方はそうではない、彼らはこの土地に対するのに剣を持ってした、力づくでこの土地をねじ伏せようとし、この土地が服さないとこれを殺した・・・

なんと卑怯なやり方で、彼らはこの土地を扱ったことか!・・・

それゆえに鳥は歌うのをやめ、獣たちも話すことをやめた、

それゆえに彼らのうちの誰も、この土地と語る言葉を知ることはなかった・・・

彼らは互いに寄り集まって町をつくり、砦を築き、堅固な石を積み上げて、この土地のただなかでこの土地を閉めだした、

自分たちを閉じこめてしまった・・・

今や彼らにどんな知恵があるというのか、何を知っているというのか、

愚かな民、彼らが誇るのはただその数の多さだけ、その破壊的な力だけ・・・

私たちはどうして彼らがやってくるのを防げなかったの、と、幼い娘が尋ねる、

私たちがこの土地の王者で、あらゆるものを服させる力を持っていたのだとしたら?・・・

そうさね、と、母親は遠い目をして答える・・・

私たちがぜんぶまとまって戦っていたら、たぶん彼らを打ち負かし、彼らを追い払うことができただろうよ。

だが私たちはそうしなかった、私たちのうちのもっとも賢い人たちは、この地を去って、海の彼方へ渡っていってしまった・・・

私たちが勝てないと思ったからじゃない、あの人たちは知っていたんだ、戦う者はその敵に似てくると。・・・

戦おうとすれば、否が応でもあの連中と関わらざるを得なくなる・・・

彼らはそれを望まなかった、あの連中と少しでも関わることによって、自分たちの高貴な魂を汚したくなかったのだ。

だからあの人たちは去っていった、かつて愛したこの地を捨てて。・・・

私もいっしょに行くべきだったのかもしれないねえ、たぶんその方が、お前にとってはよかったかもしれない・・・

でも私はどうしてもこの土地を離れられなかった、

この地の岩肌は私の手足のそれのよう、この地のヒースの原は長年のあいだに私の瞳に住みついて、別の場所でやってゆくことなど考えられなかった・・・たとえあんな連中の手に、今は治められていようとも。・・・

少女が物心ついてこのかた、母親はひとときも手を休めず、夜昼洞窟のなかであれこれの作業をしたり、荒野に出ていって薬草を集めたりしていた。

けれども、時折崖の上に立って、腰に手を当ててのばし、海の彼方を見つめてじっと思いに耽っていることがあった。

去っていった同じ部族の人々のことを考えているのだと、少女には分かった。

皺の刻まれた顔の中で目は細められ、頭に巻いたスカーフは潮風にはためいて、その下からぼろきれか海草の切れはしのような灰色の髪が、ほどけて風になびいていた。

6. 魔女の子シルダ

大きくなるにつれ、少女は彼らと自分たちとの違いをますますはっきりと知るようになる。

少女の顔だちそのものが、それをはっきりと示していた、彼女は村の娘たちのように、白い肌と金色の髪をもってはいなかった、

その肌は浅黒く、顔だちも異なって、その豊かな髪は夜の闇のような漆黒だった・・・

そして、ほかの娘たちよりもずっと背が高かった。

彼女は自分の古い血を誇りに思った、違っていることを恥じたりしなかった・・・

お前は王のもとへ行って、この国の妃となるのだよ。

母親にそう告げられたとき、彼女はまんざらでもなかった、けれどもことさら必要を感じもしなかった。

でもどうして、お母さん?・・・ ここで私たちで暮らして、何も不自由はないのに。

彼らは愚かで卑怯な部族ではなかったの?・・・

それはもちろんそうだよ、お前。・・・

これが私ひとりだったら、彼らと関わりをもとうなどと考えやしない。

そしてもし、お前がそんなにも美しくなかったらね。・・・

だが、いまここにお前のばら色の頬や、かがやく瞳を目の当たりにして、私たちの誇り高い血がここでもう絶えてしまうと思うと、私にはどうしても耐えられない。

私はお前にふさわしい婿をやりたいが、私たちの部族の者はもういない。

となれば、あのちっぽけな連中のなかで、何とかお前に釣り合うような相手といったら王のほかあるまいよ。

私は何度か、彼が荒野に狩りに出ているのを見たことがある。

美しくて勇敢な男だよ。

お前も気に入るに違いない。

あとはあの男が、お前を充分大事にしてくれさえすればよい。

私たちの血が混じったら、あの民も少しはましになるだろうよ。

そして、私たちの血を引く者があの民の王となれば、あるいはいつか再び・・・

そう言いかけて母親は口をつぐんでしまう。・・・

娘は承諾する、彼女はあれこれ思い迷ったり、考えこんだりしない。

それが自分の運命ならば、そういうことだ。・・・

ここにもケルト的気質といったものを我々は見出すのだ、彼女は運命の求めるところに従って敢然と己れを投げ出し、その道すじを、振り返りもせずにまっすぐ歩いてゆく・・・たとえその終わりが破滅と死であろうとも。・・・

その朝、娘は生まれ育った洞窟の家を出て、てのひらと足の裏がすっかり覚えこんでいる岩壁の刻み目を敏捷な獣のように軽々とあがり、崖の上に立って、いまいちど海を見やった。

それから荒野を突っ切って村里へ下ってゆく、振り返って見もしない・・・

ヒースの野を抜けてゆく途中で、野生の山羊の毛で織られたその灰色の衣はぜいたくな錦の衣に変わり、その波打つ髪にはいまや金と真珠が飾られている・・・

村に入って敷石の道に足を踏み入れると、素足には金糸を縫いこんだ絹の靴が履かれている・・・

何もかもうまく事が運ぶ、そのように母親が前もって準備しておいたのだ・・・

人々はそれが魔法使いの娘であることに気がつかない、彼女が彼らの目にちょっとしたまじないをかけておいたからだ・・・

泉のそばには一頭のらばがつながれていて、彼女をのせて市の立つ広場へ連れてゆく・・・

王はひと目見て彼女のことがすっかり気に入った、彼女の方もまた同じだった・・・

王の心をとりこにするために、ここでは母親は別に魔法を使う必要はなかっただろう・・・

彼女はとても美しかったからだ、そして男が女に、それ以上の何を望むだろう?・・・

こうして彼女は妃となった、絹の衣や金銀宝石に囲まれた暮らしが始まった。

大勢の召し使いにかしづかれるぜいたくな生活は、彼女の肌に合っただろう、すぐになじみ、楽しんだだろう・・・

彼女は戸惑ったり、引け目を覚えたりしなかった。

生まれながらに誇り高く、王者の気風をもっていた。

民は彼女を異国の姫君と、恭しく迎えたことだろう・・・

けれども、彼らを近しく知るにつれ、彼女は母親の言葉の意味するところをたしかに知るようになった、

彼らが愚鈍で蒙昧な民だということを・・・

彼らは鳥や動物のことばを解さず、雲や水の動きを理解することもない、

ただ打ち壊し、閉めだし、囲いこむことばかりに長けていて、その頼みとするものは剣であった・・・

ゆえに、彼らのしきたりや作法で知らないことがあっても、彼女はそれを知ることに、大して価値を認めなかった。

それがまた、その風格に威厳を添えた。

王に愛され、民にかしづかれ、総じてまずまずの満足だった、いささか退屈し、また煩わしく思ったとしても。・・・

あるときから王のそばに置かれるようになった美しい白い犬、それもたいした問題ではなかった。

それが姿を変えられたエルロンドであることを、彼女は知らなかった、母親は彼女に知らせなかったのだ。

それもたいして深い考えがあってのことではない・・・

彼女たちにとって、王の婚約者の存在は、道に転がってじゃまになっている石ころだとか、切株だとかのようなもので、ただじゃまになるのでわきにどけたにすぎなかった、そもそも悪意といえるほどの関心すらあったかどうか。

というのは、彼らの民が彼女たちの民に働いてきたおそるべき暴虐に比べたら、若い娘のひとりやふたりがいったい何だというのか?・・・

それでも時折自分に向けられる、怒りと恨みと悲しみと諦めの複雑に入りまじったまなざしを、彼女は否が応でも感ぜずにおれなかった、

それは彼女が魔法使いの娘だったからではなく、ただ女だったからだ。

女というものはいつの日にも、この種のことに関して特別の直観力を備えているものなのだ・・・

それゆえ彼女は王に言った、私はあの犬が気に入りません・・・どうぞもとの荒野に捨ててきてください・・・

その日、運命の暗転した朝、それはきっと冷たい冬の日の朝で、空は白く凍りつき、町も荒野も森閑と沈んで何ひとつ動かない、そんな早朝のことだっただろう・・・

彼女は妃の間で鏡に向かい、召し使いのひとりがその肩にレース編みのショールを着せかけ、別の三人ばかりがその黒髪を金の櫛で梳いて、凝ったかたちに編み上げていた・・・

薄暗がりのしずけさのなかで、金糸を織りこんだ衣の擦れあう音と、人の動きまわるひそやかな気配と・・・いつに変わらぬ朝の情景だった・・・

突然、乱暴に扉がガンガン叩かれる、鎧と剣に身を固めた番兵たちがなだれこんできたと思うと、身づくろい途中の妃をせきたてて立たせ、さらし場へ引いてゆく・・・

ひとたび事の次第を知ったとき、彼女は全く驚いただろう、罪の意識などかけらもない、ただ、怒り・・・

自分を裏切った王に対する、ひとたび愛を誓っておきながら、こんなふうにてのひらを返した夫に対する怒り、それがすべてだった・・・

まさにその首を打ち砕かれんとして、取り乱したふうもなく、後悔も命乞いもない、彼女はただ王を呪った、

鮮明な意識ときっぱりとした意志をもって、さいごの瞬間に人を呪った・・・

彼女はやはり魔法使いの娘だった、そのいまわの際の呪いの言葉は力を持った。

王は獣の心となって、草をかみ砕きながら荒野の彼方へと去っていった。

そしてひとつの都市全体が、その呪いのために滅んだのだ・・・

*

7. 荒野は幻にみちて

何日もかけて、私はこの物語の舞台となったに違いない、ここら一帯の土地を歩きまわった、

曇り空の下に一面茶色く広がった荒野をさまよいながら、私は紫と金と真珠で身を飾って王のもとへ、村里へわたってゆくシルダの幻とすれ違った、その足はまだ素足のままだった・・・

村のはずれで、街道はかなり幅の広い川を一本跨ぎ超えていて、川床は両岸からゆるやかに下ってかなり深く、橋のたもとから見おろすとうっそうと森が茂って、夜昼ごうごうと水音を響かせている・・・

奥地の荒野の方から流れ下った川はここで街道をくぐって、やがておだやかに浅く広がって石ころを取り残しながらゴロウェイの湾に注いでいるのだった・・・

この川に沿って岸を歩きながら、増水したなかを渡ろうとして溺れかける王の幻を見る気がした、

ごうごうと逆まく茶色の濁流、そのぞっとする冷たさ、もう息もできない、やがて意識が遠のいてゆく・・・

まざまざとこの身に迫って、私は思わず声を上げそうになる・・・

それから、ふいにぐっと襟首のところをつかまれて、重たい襟飾りのために首が絞められそう、だがもう抵抗するだけの力もない・・・

ずりずりと、背中のところに、流れる水越しに固い地面の感触、髪のあいだに入りこんでくる、泥炭質の岸の土・・・

それから張りついてじっとりと冷たい衣服の感触・・・

木立のあいだを抜けて川から立ち去りながら、私は一度死んだかのようにぐったりと疲れてしまった・・・

そして、はやく宿に戻って暖炉の火にあたらないと風邪をひきそうに感じて、足を速めたのだった・・・

その日、ちょうどシルダが処刑された運命の日のような、冷たい白い夜明けのことだった、

村からほど近く、霧のかかった荒野のヒースのあいだを、私は思いに耽りながらぶらついていた。

と、突然、一面の枯色のなかに、エルロンドの真っ白な姿が走りこんできたのだ・・・

一瞬、自分が幻想と現実のどちらの側に立っているのか分からなくなって、恐ろしくなった・・・

けれども、その姿は幻とみなすにはあまりにもいきいきとして、憂愁のかげもなく、元気いっぱいだった、

それは宿の犬だった、尾を振って嬉しそうに駆けてくる・・・

私は思い出した、この国では幻想と現実のあいだに境はなく、それらはともに同じ地平の上につながっているのだ、

そのどちらの側にいようとたいして違いはないし、誰もそんなことを気にしない。・・・

私はほっとして、笑いだした・・・ そうして、大声で呼びかけた、

おいで、エルロンド、いい子だ!・・・ ようし、どちらが先に宿に着くか、競争しよう・・・

エルロンドはふざけて斜めにジグザグに駆けまわったので、大方私の方がリードしていたが、もう少しで道に出るというところで岩のあいだに足を突っこんでしまい、あやうく足首を挫くところだった。

向こうの木立ごしにうっすらと青く、宿の煙突からは煙が立ち昇りはじめていた、

村が目を覚ましたのだ・・・

****************************************************

魔法使いの娘 The Witch Child

コネマラの荒野の物語

2005 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

1. スピダルの宿の犬たち

2. 物語<魔法使いの娘>

3. ケルト的気質

4. 村の娘エルロンド

5. 向こう側から見た物語

6. 魔女の子シルダ

7. 荒野は幻にみちて

**********************************************

1. スピダルの宿の犬たち

泉の傍らでかの人の姿を見たとき 私の心はふるえおののいた

この世ならぬその気高さと美しさに。

かの人が愛の言葉をささやいたとき 私の心ははばたいた

はじめて日の光を見た小鳥のように。

その日からこのかた すべてはすっかり違ってしまった

私は魔法にかけられて もはや今までの少女ではなくなった

喜びもかなしみも すべては今や かの人のため。・・・

*

スピダルを過ぎると、街道の人通りもますます少なくなり、外海に近づくにつれ湾の波もごうごうと虚ろに猛く、景色は寂しく荒涼とする一方だ、まるで地の果てにやって来たかのようだ・・・

打ち寄せる高波は海岸線を深くえぐり、潮を含んでまっくろに見える岩壁の崖に、なにか人の手によるかの如き、奇妙な彫刻を施している・・・

そしてじっさいのところ、このあたりもまた地の果てのひとつなのだ・・・

この荒涼として何もない、寂しい土地こそが、それ、かつて西の海へ渡っていったいにしえの人々についてのさいごの物語となったはずの場所なのだ・・・

けれどもこうして見る限り、あまりに茫とし漠として、物語の断片などどこを探しても残っていないように思われる・・・

あるいはそれでも残っているのだろうか?・・・

物言わぬ大地をさまようばかりでは、いったい、この地で数千年の昔にどんな出来事が起こったのか、どうして知ることができよう?・・・

かの地で泊まっていた宿には、鋳物の唐草模様の炉格子を立てた、大きなりっぱな暖炉があって、とりわけ肌寒い日や、暗くなってからなど、いきおいよく燃える火のそばで過ごすのは気持ちよかった。

擦り切れた絨毯の上には詰め物のとび出た古いソファが置かれ、歴代の客たちによって煙草の焦げ跡やひっかき傷がたくさんできていた。

この宿では、二頭の大きな、美しい犬が飼われていた。

アイルランドじゅうで見られる、白と黒の、毛足の長い一般的な牧羊犬ではなくて、どちらかというとグレイハウンドのような、すらりとして優美な体躯をもっており、そのうち一頭は、全身がほとんど白に近いようなクリイム色で、もう一頭の方はそれに少しグレイの毛並みがまじっていた。

二頭ともたいへんよく躾けられていて行儀がよく、おとなしかった。

滞在中、いちども吠えるのを聞かなかったほどだ・・・

暖炉のそばに座っているとふわりと入ってきて、忠実な猟犬のように私の足元にうずくまるのが常のことだった。

じっさい、この宿の主人は、シーズンになると彼ら二頭を引き連れて、村のほかの人々もともに、内地のヒースや灌木が一面に茂る沼のあたりまで、雉やしゃこを射ちに出かけるのだ・・・

彼らはまた、人間にながくなじんで暮らしている動物によくあるように、たいへん表情の変化に富んでいた・・・

長年のあいだに感情の機微が移ってきて、まるで人間のような目つきでひとを見るのだ。

話しかけると、こちらの言うことがすっかり分かっているような顔で聞いている。

腹いっぱいに食べたあと居間に入ってきて暖炉のそばに横になっているときなど、こちらが少し構ってやろうとして近づくとじろりとこちらを見上げ、・・・

「どうぞ、今はお構いなく。少し昼寝をしたいのです。お気持ちはありがたいのですが!」

という目つきをよこしたものであった。・・・

ある日のこと、私が暖炉のそばに腰かけてものを読んでいると、白い方の犬が入ってきて、いつものように足元に寝そべった。

が、そのときどうも不愉快な匂いがするのに気づいて犬の方を見やると、湿地の泥の中を駆けまわってきたらしく、美しい毛皮が泥まみれになっているのだった。

これを着物のすそにつけられたくないので、私は靴の先で犬のわき腹をつついてその場所を少しずらさせようとした。

と、犬は目をあげて、実に心外そうな、傷ついた面持ちでこちらを見るのだ。

私はそのようすにつくづくと考えさせられた・・・

人の心と獣の心との、どんなに近づいてもなお決して乗り越えられない隔たりといったもの。

この犬は、拒まれると傷つくことは人間と変わらないのに、己れがひとに不愉快な思いを強いていることには思い至らないのだ・・・

では、それがもし、生れながらの獣ではなかったとしたら?

たとえば、犬に姿を変えられた人間だったとしたら?・・・

それは唐突な思いつきではなかった、じっさいその目つきときたら・・・

そんなことを考えながら、私はもうひとつ別の物語が、またゆっくりと近づきつつあるのを感じていた・・・

きっとずっと昔、この土地に同じような犬がいて、それをめぐって何かが起こったのだ・・・

そして私はふいに知った、どこか、ここからほど近い場所でかつてまったく同じような場面があって、大地の懐深い記憶の底からそれを引き出してよみがえらすために、自分はいまそれを演じたのだと。・・・

その人間は、どうして姿を変えられたのだろう、きっと魔法をかけた側の人間にとって邪魔者だったからに違いない、定石どおりだ・・・

では、魔法をかけた側の目的とはいったい?・・・

ひとたび物語がかたちをとり始めると、それが完全な姿をとって現れるのを、ただしずかに待っているだけでよかった、

暖炉のそばに座り、炎の尽きた薪がたえだえに赤くほの光るその傍らでしずかにパイプをくゆらし、暗い窓辺から夜明け近い空がゆっくりと白んでゆくのを見上げているだけでよかった・・・

遠からず物語はやってきた・・・

*

2. 物語<魔法使いの娘>

昔、この地方に年とった魔法使いの女が住んでいた。

この女にはひとりの美しい娘があって、これをこの都市の若い王に嫁がせたいと思っていたが、王にはすでに別のいいなづけがあった。

エルロンドという名の村の娘であった。

そこで、魔法使いの女は行商に姿を変えてエルロンドに近づき、うまくだまして村の外へ連れ出した。

そして、彼女に呪いをかけて一頭の白い犬の姿に変えてしまった。

「お前の姿にふさわしく、今後はこの荒野を永久にさまようがいい!」

彼女はそう言って、犬を人の住まない荒野に追い払った。

こうして、魔法使いの美しい娘は王のもとに嫁いだ。

彼女はその名をシルダといった。

さて、若い王は狩猟を愛し、また馬術もたくみであった。

何頭もの名馬と、数多くのすぐれた猟犬をもっていて、しばしば荒野へ狩りに出かけた。

あるとき、多くの日のあいだ雨が降りつづいて川の水かさが増したあとのこと、王はひとりで狩りに出かけて自分の猟犬の群れとはぐれ、川を渡ろうとして濁流に押し流されてしまった。

そして気がついてみると、何ものかが自分の衣の首すじのところをくわえて流れから引き上げ、岸のかわいたところまで引きずってゆくのであった。

目を開けると、見たこともない一頭の白い犬が自分をのぞきこんで喜びにうちふるえ、しきりと尻尾をふっていた。

「犬よ。お前は私の命を救ったのだ」

と言って、王は犬を伴って自分の館に帰った。

犬は、忠実なばかりでなく、猟犬としても非常に有能であることを示した。

そこで、王は昼夜を分かたずこれをそばに置き、館の中でも足元にはべらせ、外へも狩りにつれてゆくのだった。

シルダは、この犬が姿を変えられたエルロンドであることを知らなかったが、それが自分を見るときの目つきが気に入らなかった。

そこで、

「私はこの犬が気に入りません。どうぞ、もといた荒野に捨ててきてください」

と王に言った。

ところが王は、

「私と私の命にかけて、私は決してこの犬を捨てることなどしない」

と答えるのだった。

ところで、狩りから戻ったあとはいつも、泥まみれで疲れきったエルロンドの世話をする者がいて、その汚れをすっかり落として毛並みをよく梳き、十分な食事を与えてから再び王のもとにはべらすのが習わしだった。

あるとき、手違いがあって係の者がおらず、エルロンドは疲れきって汚れたままの姿で入ってきて、王の足元に横たわった。

すると王は臭いのに気がつき、見ると自分の衣のすそが犬の持ちこんだ泥で汚されているのであった。

そこで王は腹を立て、剣を抜いてエルロンドの頭に打ちおろしたので、犬は死んだ。

しかしその晩、乙女エルロンドが王の夢枕に立った。

そして、頭から血を滴らせながら、とめどもなく涙を流すのだった。

こうして王はことの真相を知った。

翌朝、王は命じて、ひとたび運び出された犬の死骸を再び運びこませ、これを手厚く葬らせた。

そののち、魔法使いの娘シルダを引き出させ、その首を打ち砕くよう命じた。

魔法使いの娘シルダは、自分が引き立てられてゆくのを見て王に呪いの言葉をかけ、

「獣の心をもった男よ。お前の心にふさわしく、今後は荒野を永久にさまようがよい!」

と言った。

するとたちまち、王は自分が王であることを忘れ、獣のように四つ這いになって吠えながら、荒野のかなたへ去っていった。

年とった魔法使いの女は、自分の娘が殺されたのを見て、崖から身を投げて死んだ。

都市には治める者がいなくなったので、別の都市の者たちがやってきてこれを包囲し、人々の三分の一を殺し、三分の一を不具にし、三分の一をとりこにして連れ去った。

そして王の館に火を放って燃やし、その煙は長いあいだ立ち昇って廃墟となった都市の場所を示していた。

けれどもその煙もすでに絶えて久しく、今ではそれがどこにあったかを知る者は誰もいない。・・・

*

3. ケルト的気質

それがどこにあったかを、そう、今では知る者は誰もいない。・・・

けれども、ずっと昔のいつか、若い王の館であったかもしれない石の廃墟を、この地では至るところに見出すことができる。

はるか昔から今に至るまで、この地では時間は途切れることなく同じ地平の上につづいているのだ・・・

廃墟が古くて、崩れていればいるほど、それはよけいにそれらしく見える、まるでわざわざ火を放って、徹底的に打ち壊したかのようだ、そしておそらくはそれがほんとうのところなのだろう・・・

「この国ではどの道もひとしく破滅に通じているように見える」

とナジェージダ・マンデリシュタームは書いているが、それはおそらくロシアだけのことではない、我々の住むこの人間世界ではどこも同じ、どの道もひとしく破滅に通じているのだ・・・

ただ、彼らが我々と違っているのは、彼らはそのことを知っている、というところにある。

彼らはそのことを知っているので、悪あがきしたり、いたづらに嘆き悲しんだりしない。

彼らは敢然とその運命を受け入れ、まるで自ら選んだかのように平然として、破滅への道を突き進んでゆくのだ。

じっさい、時にはわざと自らの破滅を早めているようにさえ見える。

我々はほんとうに、どうやっても自らの破滅を免れないのだろうか?・・・

それは、免れまい。

なぜなら、我々は愚かだからだ。

何千年たっても変わることなく、我々はおのれの愚かさからついに逃れられないのだ。

ケルトの人々はこのことをよく知っていた。

己れの愚かさを正面から見据えてその向こうに世界を眺め、さらにその向こうに永遠を眺めていた。

これがケルト的気質というものだ・・・

彼らは変わろうとしない、なぜなら人間は変わるということなどできないと知っているからだ。

彼らは、人間が愚かであることを知っている。

それゆえに、彼らは知性という病害から、またそれゆえのおごりから免れているのだ。・・・

彼らは知っている、この物語がどうしてもこんな悲惨な終わり方をするよりほかなかったことを。

栄華は打ち砕かれ、黄金と酒杯とぜいたくな衣の日々とはすべからく灰燼に帰するのだ。・・・

この地の至るところに今なお見る廃墟が、じっさいそのことを証しだてているではないか?・・・

4. 村の娘エルロンド

美しいエルロンド、彼女は村の娘にすぎなかった。

勿忘草のひとみに抜けるような白い肌、そしてその髪もたぶん、白に近いようなブロンドだった・・・

あるとき狩りの途中で立ち寄った若い王が彼女を見初め、妃にと所望する。

彼女は応じた、ほかに何ができただろう?・・・

あやしげな行商の老婆に道を尋ねられたときも、うぶな娘は何も疑わずについていった。

ええ、ええ、そっちの方角です、まっすぐ東をさしていけば、やがて川に出ますわ・・・

親切な娘さんや、少しのあいだおらといっしょに来て、土地の人がいつも通る道すじを案内してくれないかね?・・・

ええ、ええ、もちろんですとも。

そんなに重たい籠を背負って、岩の間で足をくじいたりしちゃ大変ですもの。・・・

突然の豹変、振り向いた老婆の瞳に燃える、身に覚えのない憎しみの色、その呪いの言葉が荒野に響きわたったとき、大地は地うなりをたてて揺れ、大空もかき曇って青黒い暗雲を垂れこめた・・・

なすすべもなく途方にくれて、ただ悲しみに沈むばかりのエルロンド、

獣の姿に変えられてなお、彼女は美しかった、すらりとして気品あるその姿、澄んだ瞳、無垢の心をそのまま映し出すような、みごとな純白の毛並み。

村を追われ、ひとり荒野をさまよった日々・・・日に照りつけられ、雨に打たれ、仲間もなく、もはやパンを焼くことも、糸を紡ぐこともなく、飢えを満たすためには自ら獲物を狩るしかなかった・・・

かつては美しいレース編みを編んでいた自分が、いまやうさぎを追い、生の肉を貪り食っている・・・

そのうちにだんだんと、彼女は自分が人間の娘であったことを忘れていった、忘れるほどに惨めな気持も薄らいで、生きてゆくのが楽になった・・・

ところがある日のこと、濁流のなかに奇妙なものの姿を見つける、忘れようとしてた記憶がよみがえる、ひと目見ただけで彼女には分かった、おそらく獣となってからの方が、感覚は鋭くなっていた・・・

それで彼女にはすぐ分かった、その姿こそ、自分が嫁ぐはずだった王そのひとだと。・・・

一瞬とためらわず、彼女は逆まく水のただなかに飛びこみ、必死に彼を助け出す・・・

華奢な雌犬にとってはたいへんな仕事だった、王は気を失って意識がなく、その衣は水を含んで十倍も重たくなっている・・・

死に物狂いで流れと戦って、ついに王を安全なところまで運んだころには体じゅうの力を使い果たし、疲れきっている。

けれども、王が目を開けたとき、彼女の心は喜びに踊る、王は助かったのだ、自分の仕事は報われた・・・

だが、その喜びもつかの間にすぎない。

王の館での暮らしは、あらたな苦しみの始まりだ・・・

自分が就くはずだった妃の座には見知らぬ別の女がおさまっていて、王の愛は彼女に注がれている。

自分のことをいささかなりとも気づいてはくれまいか、そんなかすかな期待も虚しい・・・

なべての男がそうであるように、彼もまた愚かだった。

美しく、勇敢であったが、愚かで、気が短くて、物事の本質を見抜くことに疎かった。

エルロンドが姿を消したとき、彼も懸命になって、八方に手を尽くしてその行方を求めさせたのだった。

まもなく、村はずれの荒野が始まるところで、彼女のずたずたに引き裂かれた衣が見つかった。

「荒野の狼どもに食われてしまったに違いありません」

と、それを見つけた者たちは王に言った。

それで王はしばしのあいだ喪に服して悲しみに沈んでいたのである。

しかし、それも長くはつづかなかった。

あらたにシルダを見出すとその心は晴れ、かつてエルロンドを愛したのと同じように彼女を愛するようになった。

なぜなら、エルロンドが美しかったと同じように、彼女もまた美しかったからだ。

そして、男が女に、それ以上の何を求めるだろうか?・・・

かくしてシルダは王の館に迎えられ、盛大な祝宴が設けられて、妃の座についた。

エルロンドが戻ってきたのはそののちのことであった。

いいえ、あれはもう過ぎ去った昔のこと、王の瞳が私だけを見つめ、その輝きが私の心を躍らせたのは。・・・

いまは獣の身、忘れよう、過去のことは。

いまはただ、この人のそばにいられることだけを感謝しよう・・・

私ほど片時もおかず王にお仕えできる者は誰もいない、妃でさえ狩りにお供することはないのだ。

私には五人の召使いがついて、日に三度くしけずられ、象牙の寝台で眠り、宝石をはめこんだ金の器で食事するのだ・・・

エルロンドは懸命にそう思おうとした。

猟犬の群れにまじって吠えたてながら鳥を追う日々がすぎていった。

荒野に暮らしたおかげで感覚がすばらしく発達して、すっかり王の気に入りであった。

・・・だが、いっそのこと、もとの荒野をさまよっていた方がよかった!・・・

苦い杯の日々にあって、遠く遠く、思い出されるのはかの泉の傍ら、すべての始まった夏の初めのうららかな日の記憶。・・・

冷たい水で狩りの疲れをいやそうと、馬上から降り立った若き王の、何とかがやかしいばかり気高く、近づきがたく思えたことか!・・・

あるいは王の愛のまなざしが、のちに老婆がその姿を獣に変えたときよりももっと深く、本質的な部分で永久に彼女を変えたのだ・・・

人がよく言うように、外見よりも心のありようの方が重要だとするなら、姿を変える魔法よりも、心を変える魔法の方がより偉大かもしれない。・・・

その日、彼女は少女であることをやめた。彼女は愛に目覚めたのだ・・・

いにしえの昔から女の本質であるところの、だれかほかの者のために生きること、愛する者のために生きること、喜びも悲しみもすべては己れのためならず、愛する者のため。・・・

その鳩のような小さな胸に、きっぱりとした献身の意志が、たといいかなる犠牲を払おうと、自分を選んだそのひとのために尽くし通そうと、幼く、ぎこちなく、ゆるぎない決意が、その日彼女のなかに生まれた・・・

だがじっさいのところ、己れがどれほどの犠牲を払うことになるものか、かの日の彼女に夢想だにできただろうか?

彼女の短い後半生は、しだいに色調の暗転してゆく豪奢なタペストリの如くである、

彼女の想いがほんものであるほど、王の心の暗闇がそれだけ深く、剣のようにその心を突き刺したのだ。

愛したことのゆえに悲しみが、ただ悲しみばかりがその朝夕の窓辺を染めた・・・

いっそのこと、愛することなど知らなければよかった!・・・

父母の家と、羊たちと、村の遊び仲間の少女たち。

あのころは何ひとつ知らず、曇りなく幸福だった・・・

失われたもの、還ってゆくことのできないものへの、遠いあこがれ。・・・

王とても、何も感じなかったわけではなかった。

そのあまりにもの問いたげなまなざし、奇妙な落ち着かなさ・・・夢の中で何か大切なことを忘れてしまったのだが、いったい何を忘れたのかどうしても思い出せない・・・

どうしてこの犬は、まるで人間のような目つきで、こんなふうに俺のことを見るのだろう?・・・

エルロンドが狩りのお供から戻って、汚れたままの体を王のもとに横たえたとき、王もいきなり剣を抜いたわけではなかった。

たぶんさいしょは気を悪くして、ちょっと蹴りやっただけだった・・・

けれどもあまりに荷を積みすぎた車には、あと藁しべ一本を加えただけで、馬を殺すのに充分だ・・・

長いあいだじっと不遇に耐えてきたエルロンドに、こればかりはあまりにひどかった。

彼女はその仕打ちに目をあげ、喉の奥で低く唸った・・・それはおそらく自分でも意識していなかった、積もりに積もった思いの発露だった・・・

*

5. 向こう側から見た物語

私はこの物語を、かの地を去ってからも時々思い返して思いを巡らしたが、考えれば考えるほど、当初とは少し違った感慨を抱くようになった。

この物語のヒロインはエルロンドだと思っていた。

だが、同じほど重要な登場人物、魔法使いの娘シルダの方は?・・・

つまりは、そもそもの始まりはこの娘だったのだ。

彼女がいたから、そして彼女がそんなにも美しかったから。・・・

彼女はいったいどんな娘だったのだろう、そして自らの役回りを、どんなふうに考えていたのか?・・・

海岸沿いの岩山、ごつごつと尖った岸壁に波の打ち砕ける淋しい入り江の、ヒースの野が途切れてのちはまっすぐ崖に落ちこむような、よそ者の近づくことのできない、そこに住む者も危険な岩場を這い上がって辿りつかなくてはならない、岸壁に波のくりぬいた割れ目のような洞窟・・・目が回るほど高いところにある・・・

かの母娘がひっそりと暮らしていたのはたぶんそんな場所だっただろう、仰ぎ見て、彼らの姿を幻に見ることができるようなそんな岸壁を、私はこの地方にいくらでも見出すことができた。

人っ子ひとりいない、鳴きわたるは鷗ばかり、陰鬱な曇り空の下で、寄せては砕ける荒波ばかり・・・

少女は石ころと砕けた貝殻のかけらをおもちゃにして遊んだ。

日がないちにち空を眺め、変わってゆく海の色を眺めた。・・・

かの地では波音は子守歌というよりもむしろ脅しか呪いの文句のようにとどろき、夜になると荒野で狼がないた。

少女にとって、それが世界のすべてで、それで足りないものは何ひとつなく、怖いものも何もなかった・・・

彼女の母親は偉大な魔法使いで、鳥でも狼でも意のままに操ることができた。

その気になれば、風や海の潮でさえ。・・・

彼女にできないことは何もなかった、人に呪いをかけて殺したり、カエルのイボをつけたりすることもできたし、反対に、難病を治したり、いなくなってしまったもののありかを探しあてたりすることもできた。

何百種類もの薬草のまぜ方や煎じ方を知っていて、洞窟の壁に掘り抜いた棚には、乾かした薬草や毒草がぎっしり蓄えられていた。

村の人々は、彼らのことを半ば憎み、半ば恐れた、気味悪いが、敵に回すと大変だ・・・

ほんの時折用があって村へ降りてゆくと、子供たちは「魔女の子! 魔女の子!」と叫んでシルダに石を投げつけた。

しかし彼らのうちの誰かが床に伏せってほんとうに命が危なくなったり、彼らのところのいちばんいい雌牛が迷子になって戻らなかったりすると、彼らは夜の闇にまぎれて魔法使いのもとへやってきて、何がしかの十分な代価と引き換えに頼みを聞いてもらうのだった。

そういう、疎まれながらもなおどうしても必要とされた、集落の辺境に住む魔法使いやまじない師といった人びとが、昔はどの地方にもいたのだ・・・

彼らの出自はどんなものだったか?・・・

母親は冬の夜長に薬草の鍋をかきまわしながら、幼い娘に話して聞かせた、

私たちはあの連中とはちがう人間なんだよ。

彼らがやってくるまえ、この土地の王者は私たちだった、地平のはじまるところから海の果てるところまで、私たちがその王者だった・・・

私たちはこの土地そのもの、吹き抜ける風、砕け寄せる波そのもの、

鳥の魂に分け入ってその翼を広げ、獣たちにまじってともに荒野を走り抜けた、彼らと私たちはひとつだった、

ゆえにこの土地は私たちを愛し、私たちに服したのだ・・・

彼らのやり方はそうではない、彼らはこの土地に対するのに剣を持ってした、力づくでこの土地をねじ伏せようとし、この土地が服さないとこれを殺した・・・

なんと卑怯なやり方で、彼らはこの土地を扱ったことか!・・・

それゆえに鳥は歌うのをやめ、獣たちも話すことをやめた、

それゆえに彼らのうちの誰も、この土地と語る言葉を知ることはなかった・・・

彼らは互いに寄り集まって町をつくり、砦を築き、堅固な石を積み上げて、この土地のただなかでこの土地を閉めだした、

自分たちを閉じこめてしまった・・・

今や彼らにどんな知恵があるというのか、何を知っているというのか、

愚かな民、彼らが誇るのはただその数の多さだけ、その破壊的な力だけ・・・

私たちはどうして彼らがやってくるのを防げなかったの、と、幼い娘が尋ねる、

私たちがこの土地の王者で、あらゆるものを服させる力を持っていたのだとしたら?・・・

そうさね、と、母親は遠い目をして答える・・・

私たちがぜんぶまとまって戦っていたら、たぶん彼らを打ち負かし、彼らを追い払うことができただろうよ。

だが私たちはそうしなかった、私たちのうちのもっとも賢い人たちは、この地を去って、海の彼方へ渡っていってしまった・・・

私たちが勝てないと思ったからじゃない、あの人たちは知っていたんだ、戦う者はその敵に似てくると。・・・

戦おうとすれば、否が応でもあの連中と関わらざるを得なくなる・・・

彼らはそれを望まなかった、あの連中と少しでも関わることによって、自分たちの高貴な魂を汚したくなかったのだ。

だからあの人たちは去っていった、かつて愛したこの地を捨てて。・・・

私もいっしょに行くべきだったのかもしれないねえ、たぶんその方が、お前にとってはよかったかもしれない・・・

でも私はどうしてもこの土地を離れられなかった、

この地の岩肌は私の手足のそれのよう、この地のヒースの原は長年のあいだに私の瞳に住みついて、別の場所でやってゆくことなど考えられなかった・・・たとえあんな連中の手に、今は治められていようとも。・・・

少女が物心ついてこのかた、母親はひとときも手を休めず、夜昼洞窟のなかであれこれの作業をしたり、荒野に出ていって薬草を集めたりしていた。

けれども、時折崖の上に立って、腰に手を当ててのばし、海の彼方を見つめてじっと思いに耽っていることがあった。

去っていった同じ部族の人々のことを考えているのだと、少女には分かった。

皺の刻まれた顔の中で目は細められ、頭に巻いたスカーフは潮風にはためいて、その下からぼろきれか海草の切れはしのような灰色の髪が、ほどけて風になびいていた。

6. 魔女の子シルダ

大きくなるにつれ、少女は彼らと自分たちとの違いをますますはっきりと知るようになる。

少女の顔だちそのものが、それをはっきりと示していた、彼女は村の娘たちのように、白い肌と金色の髪をもってはいなかった、

その肌は浅黒く、顔だちも異なって、その豊かな髪は夜の闇のような漆黒だった・・・

そして、ほかの娘たちよりもずっと背が高かった。

彼女は自分の古い血を誇りに思った、違っていることを恥じたりしなかった・・・

お前は王のもとへ行って、この国の妃となるのだよ。

母親にそう告げられたとき、彼女はまんざらでもなかった、けれどもことさら必要を感じもしなかった。

でもどうして、お母さん?・・・ ここで私たちで暮らして、何も不自由はないのに。

彼らは愚かで卑怯な部族ではなかったの?・・・

それはもちろんそうだよ、お前。・・・

これが私ひとりだったら、彼らと関わりをもとうなどと考えやしない。

そしてもし、お前がそんなにも美しくなかったらね。・・・

だが、いまここにお前のばら色の頬や、かがやく瞳を目の当たりにして、私たちの誇り高い血がここでもう絶えてしまうと思うと、私にはどうしても耐えられない。

私はお前にふさわしい婿をやりたいが、私たちの部族の者はもういない。

となれば、あのちっぽけな連中のなかで、何とかお前に釣り合うような相手といったら王のほかあるまいよ。

私は何度か、彼が荒野に狩りに出ているのを見たことがある。

美しくて勇敢な男だよ。

お前も気に入るに違いない。

あとはあの男が、お前を充分大事にしてくれさえすればよい。

私たちの血が混じったら、あの民も少しはましになるだろうよ。

そして、私たちの血を引く者があの民の王となれば、あるいはいつか再び・・・

そう言いかけて母親は口をつぐんでしまう。・・・

娘は承諾する、彼女はあれこれ思い迷ったり、考えこんだりしない。

それが自分の運命ならば、そういうことだ。・・・

ここにもケルト的気質といったものを我々は見出すのだ、彼女は運命の求めるところに従って敢然と己れを投げ出し、その道すじを、振り返りもせずにまっすぐ歩いてゆく・・・たとえその終わりが破滅と死であろうとも。・・・

その朝、娘は生まれ育った洞窟の家を出て、てのひらと足の裏がすっかり覚えこんでいる岩壁の刻み目を敏捷な獣のように軽々とあがり、崖の上に立って、いまいちど海を見やった。

それから荒野を突っ切って村里へ下ってゆく、振り返って見もしない・・・

ヒースの野を抜けてゆく途中で、野生の山羊の毛で織られたその灰色の衣はぜいたくな錦の衣に変わり、その波打つ髪にはいまや金と真珠が飾られている・・・

村に入って敷石の道に足を踏み入れると、素足には金糸を縫いこんだ絹の靴が履かれている・・・

何もかもうまく事が運ぶ、そのように母親が前もって準備しておいたのだ・・・

人々はそれが魔法使いの娘であることに気がつかない、彼女が彼らの目にちょっとしたまじないをかけておいたからだ・・・

泉のそばには一頭のらばがつながれていて、彼女をのせて市の立つ広場へ連れてゆく・・・

王はひと目見て彼女のことがすっかり気に入った、彼女の方もまた同じだった・・・

王の心をとりこにするために、ここでは母親は別に魔法を使う必要はなかっただろう・・・

彼女はとても美しかったからだ、そして男が女に、それ以上の何を望むだろう?・・・

こうして彼女は妃となった、絹の衣や金銀宝石に囲まれた暮らしが始まった。

大勢の召し使いにかしづかれるぜいたくな生活は、彼女の肌に合っただろう、すぐになじみ、楽しんだだろう・・・

彼女は戸惑ったり、引け目を覚えたりしなかった。

生まれながらに誇り高く、王者の気風をもっていた。

民は彼女を異国の姫君と、恭しく迎えたことだろう・・・

けれども、彼らを近しく知るにつれ、彼女は母親の言葉の意味するところをたしかに知るようになった、

彼らが愚鈍で蒙昧な民だということを・・・

彼らは鳥や動物のことばを解さず、雲や水の動きを理解することもない、

ただ打ち壊し、閉めだし、囲いこむことばかりに長けていて、その頼みとするものは剣であった・・・

ゆえに、彼らのしきたりや作法で知らないことがあっても、彼女はそれを知ることに、大して価値を認めなかった。

それがまた、その風格に威厳を添えた。

王に愛され、民にかしづかれ、総じてまずまずの満足だった、いささか退屈し、また煩わしく思ったとしても。・・・

あるときから王のそばに置かれるようになった美しい白い犬、それもたいした問題ではなかった。

それが姿を変えられたエルロンドであることを、彼女は知らなかった、母親は彼女に知らせなかったのだ。

それもたいして深い考えがあってのことではない・・・

彼女たちにとって、王の婚約者の存在は、道に転がってじゃまになっている石ころだとか、切株だとかのようなもので、ただじゃまになるのでわきにどけたにすぎなかった、そもそも悪意といえるほどの関心すらあったかどうか。

というのは、彼らの民が彼女たちの民に働いてきたおそるべき暴虐に比べたら、若い娘のひとりやふたりがいったい何だというのか?・・・

それでも時折自分に向けられる、怒りと恨みと悲しみと諦めの複雑に入りまじったまなざしを、彼女は否が応でも感ぜずにおれなかった、

それは彼女が魔法使いの娘だったからではなく、ただ女だったからだ。

女というものはいつの日にも、この種のことに関して特別の直観力を備えているものなのだ・・・

それゆえ彼女は王に言った、私はあの犬が気に入りません・・・どうぞもとの荒野に捨ててきてください・・・

その日、運命の暗転した朝、それはきっと冷たい冬の日の朝で、空は白く凍りつき、町も荒野も森閑と沈んで何ひとつ動かない、そんな早朝のことだっただろう・・・

彼女は妃の間で鏡に向かい、召し使いのひとりがその肩にレース編みのショールを着せかけ、別の三人ばかりがその黒髪を金の櫛で梳いて、凝ったかたちに編み上げていた・・・

薄暗がりのしずけさのなかで、金糸を織りこんだ衣の擦れあう音と、人の動きまわるひそやかな気配と・・・いつに変わらぬ朝の情景だった・・・

突然、乱暴に扉がガンガン叩かれる、鎧と剣に身を固めた番兵たちがなだれこんできたと思うと、身づくろい途中の妃をせきたてて立たせ、さらし場へ引いてゆく・・・

ひとたび事の次第を知ったとき、彼女は全く驚いただろう、罪の意識などかけらもない、ただ、怒り・・・

自分を裏切った王に対する、ひとたび愛を誓っておきながら、こんなふうにてのひらを返した夫に対する怒り、それがすべてだった・・・

まさにその首を打ち砕かれんとして、取り乱したふうもなく、後悔も命乞いもない、彼女はただ王を呪った、

鮮明な意識ときっぱりとした意志をもって、さいごの瞬間に人を呪った・・・

彼女はやはり魔法使いの娘だった、そのいまわの際の呪いの言葉は力を持った。

王は獣の心となって、草をかみ砕きながら荒野の彼方へと去っていった。

そしてひとつの都市全体が、その呪いのために滅んだのだ・・・

*

7. 荒野は幻にみちて

何日もかけて、私はこの物語の舞台となったに違いない、ここら一帯の土地を歩きまわった、

曇り空の下に一面茶色く広がった荒野をさまよいながら、私は紫と金と真珠で身を飾って王のもとへ、村里へわたってゆくシルダの幻とすれ違った、その足はまだ素足のままだった・・・

村のはずれで、街道はかなり幅の広い川を一本跨ぎ超えていて、川床は両岸からゆるやかに下ってかなり深く、橋のたもとから見おろすとうっそうと森が茂って、夜昼ごうごうと水音を響かせている・・・

奥地の荒野の方から流れ下った川はここで街道をくぐって、やがておだやかに浅く広がって石ころを取り残しながらゴロウェイの湾に注いでいるのだった・・・

この川に沿って岸を歩きながら、増水したなかを渡ろうとして溺れかける王の幻を見る気がした、

ごうごうと逆まく茶色の濁流、そのぞっとする冷たさ、もう息もできない、やがて意識が遠のいてゆく・・・

まざまざとこの身に迫って、私は思わず声を上げそうになる・・・

それから、ふいにぐっと襟首のところをつかまれて、重たい襟飾りのために首が絞められそう、だがもう抵抗するだけの力もない・・・

ずりずりと、背中のところに、流れる水越しに固い地面の感触、髪のあいだに入りこんでくる、泥炭質の岸の土・・・

それから張りついてじっとりと冷たい衣服の感触・・・

木立のあいだを抜けて川から立ち去りながら、私は一度死んだかのようにぐったりと疲れてしまった・・・

そして、はやく宿に戻って暖炉の火にあたらないと風邪をひきそうに感じて、足を速めたのだった・・・

その日、ちょうどシルダが処刑された運命の日のような、冷たい白い夜明けのことだった、

村からほど近く、霧のかかった荒野のヒースのあいだを、私は思いに耽りながらぶらついていた。

と、突然、一面の枯色のなかに、エルロンドの真っ白な姿が走りこんできたのだ・・・

一瞬、自分が幻想と現実のどちらの側に立っているのか分からなくなって、恐ろしくなった・・・

けれども、その姿は幻とみなすにはあまりにもいきいきとして、憂愁のかげもなく、元気いっぱいだった、

それは宿の犬だった、尾を振って嬉しそうに駆けてくる・・・

私は思い出した、この国では幻想と現実のあいだに境はなく、それらはともに同じ地平の上につながっているのだ、

そのどちらの側にいようとたいして違いはないし、誰もそんなことを気にしない。・・・

私はほっとして、笑いだした・・・ そうして、大声で呼びかけた、

おいで、エルロンド、いい子だ!・・・ ようし、どちらが先に宿に着くか、競争しよう・・・

エルロンドはふざけて斜めにジグザグに駆けまわったので、大方私の方がリードしていたが、もう少しで道に出るというところで岩のあいだに足を突っこんでしまい、あやうく足首を挫くところだった。

向こうの木立ごしにうっすらと青く、宿の煙突からは煙が立ち昇りはじめていた、

村が目を覚ましたのだ・・・

****************************************************