2021年10月03日

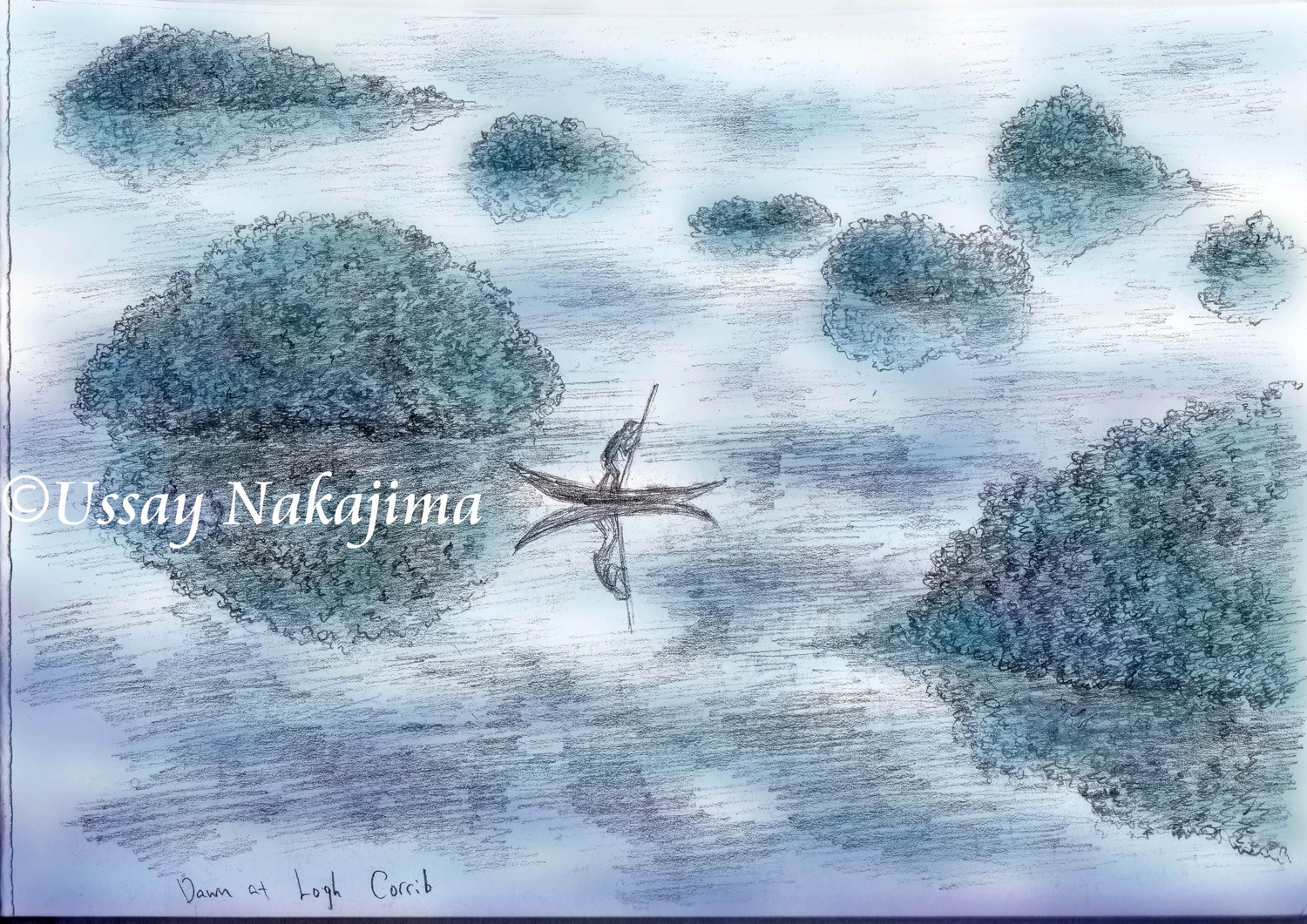

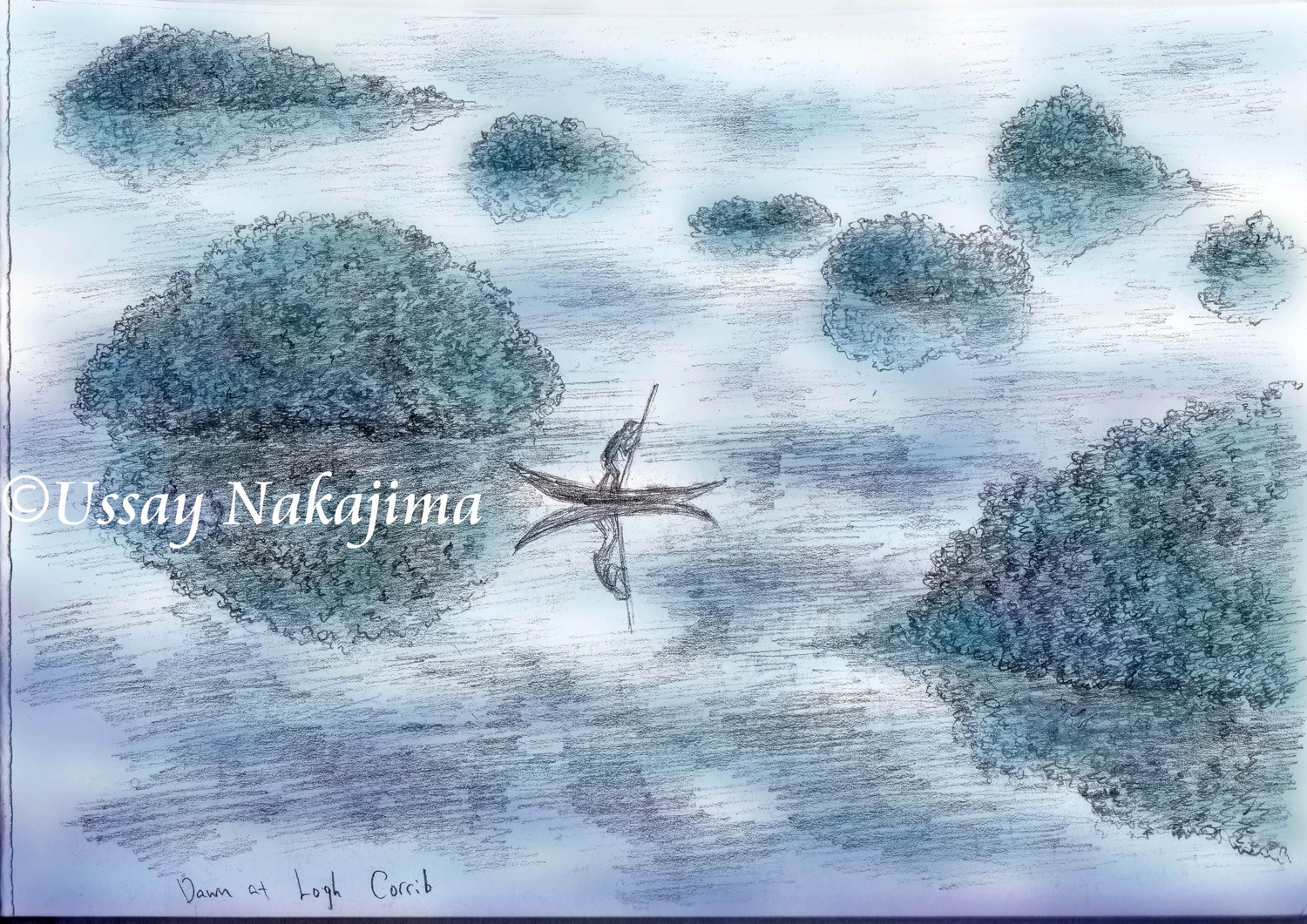

コリブの水の記憶(普及版)

愛蘭土物語(あいるらんどものがたり) ゴロウェイ篇5

コリブの水の記憶 Memories of Lough Corrib (普及版)

ゴロウェイの湖の物語

2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

(こちらは、物語部分だけをシンプルにまとめたバージョンです。もっと長い<完全版>は下の記事をどうぞ)

丘々は覚えている、丘々のあいだを往きすぎる雲の群れも。・・・

ゆらめく波を湛えた水のおもても覚えている、はるか昔 ここで起こったそのできごとを。・・・

たそがれのたびに思い出して、そのみなもを揺らす、その記憶を慰めるように、涙の日数を数えるように。・・・

ロッホ・コリブは青々とした水をまんまんと湛えた広大な湖だ。

地図で見るとほとんどゴロウェイ湾にくっつくようにしてその上部に横たわっている。

ゴロウェイ湾の海水が溢れこんで一帯の土地を陥没させてしまったようにも見える。

アイルランドじゅうの湖のなかで最大か、第二か知らないが、ともかくそれくらい大きい、

不定形の、大小さまざま百あまりの島々を浮かべて。・・・

そのいちばん端のところから、澄んだ、冷たい流れとなっていきおいよくゴロウェイ湾に注ぎこんでいる・・・

毎年鮭の遡る、川越しに眺めるセントニコラス聖堂の美しいあのあたりだ・・・

***

湖のおもてが血の赤に染まったら、それは何か大きな災いの前兆なのだと、そういう言い伝えが人々のなかで語られていたころのこと。・・・

あるときひとりの少女が<運命の丘>のうえで、コリブの水のおもてが真っ赤な血のいろに染まるのを見た。

すると湖にすむ魚たちが彼女に告げて言った、

「あなたが見たとおり、遠からずこの地には大きな災いがある、異国の者たちがやってきてこの地を略奪し、家々に火を放ち、人々を殺すだろう・・・

いま、命を長らえたいと思うなら、ただちにこの地を立ち去りなさい、そうしてこのことを、あなたはほかの人びとにも告げなくてはいけない」・・・

そこで少女はその言葉を自分の家の者たちに告げ、自分の住む村の者たちにも告げた。

村人たちはそのために少女を憎み、彼女とその家の者たちとをのけ者にするようになった。

しかし家の者たちは彼女に言った、

「我々はお前の言葉を信用しよう。

魚はそのように言ったのだろうし、じっさいに災いは起こるだろう。

だが、我々はこの地を立ち去ることはできない。

コリブの水は我々そのものだ。この地を去って、どうして我々は生きてゆけよう」

それで、少女もその家の者たちもともに、ひきつづきコリブのほとりにとどまった。

何年かがたって、そののち湖の魚がふたたび彼女に告げて言った、

「私がお前たちに立ち去るようにと告げたのに、お前たちは立ち去らなかった。

今や、災いは目前に近づいた。

さあ、私を水の中から引き上げて、家へ携えて帰りなさい。

そしてお前もお前の家の者たちも、めいめいがひと切れずつ、私の体から食べなければならない。

そうすれば、それによって私の力がお前たちの中に働くようになるので、私はお前たちを助けることができる。

災いが迫るのを見たら、お前たちはみんなともに、どうかこの湖へ逃げるように」

そこで少女は魚を水から引き上げて、家へ携えて帰った。

家の者たちはみな、そこからひと切れずつ食べた。

しかし、少女自身は食べなかった。そして、しきりと泣いて言うのだった、

「災いが迫ったら、どうぞ湖へ逃げてください」と。・・・

翌朝早く、まだ夜が明けきらぬころ、異国の男たちが群れをなしてこの地に攻め入ってきて、略奪を働き、家々に火を放ち、人々を剣の刃にかけて殺した。

しかし、少女の家の者たちは、まだ追手が追いつかぬうち、家を走り出て、つぎつぎに湖へ飛びこんだ。

すると、飛びこむそばからその姿は魚となって、水底ふかく安全に逃れてゆくのだった。

だが、少女自身は湖に飛びこまずに、<運命の丘>の方へ逃げていった。

侵入者たちは途中まで彼女を追ったが、霧がその姿を隠してしまった。

それ以来、少女の姿を見たものは誰もいない。・・・

*******************************************************

コリブの水の記憶 Memories of Lough Corrib (普及版)

ゴロウェイの湖の物語

2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

(こちらは、物語部分だけをシンプルにまとめたバージョンです。もっと長い<完全版>は下の記事をどうぞ)

丘々は覚えている、丘々のあいだを往きすぎる雲の群れも。・・・

ゆらめく波を湛えた水のおもても覚えている、はるか昔 ここで起こったそのできごとを。・・・

たそがれのたびに思い出して、そのみなもを揺らす、その記憶を慰めるように、涙の日数を数えるように。・・・

ロッホ・コリブは青々とした水をまんまんと湛えた広大な湖だ。

地図で見るとほとんどゴロウェイ湾にくっつくようにしてその上部に横たわっている。

ゴロウェイ湾の海水が溢れこんで一帯の土地を陥没させてしまったようにも見える。

アイルランドじゅうの湖のなかで最大か、第二か知らないが、ともかくそれくらい大きい、

不定形の、大小さまざま百あまりの島々を浮かべて。・・・

そのいちばん端のところから、澄んだ、冷たい流れとなっていきおいよくゴロウェイ湾に注ぎこんでいる・・・

毎年鮭の遡る、川越しに眺めるセントニコラス聖堂の美しいあのあたりだ・・・

***

湖のおもてが血の赤に染まったら、それは何か大きな災いの前兆なのだと、そういう言い伝えが人々のなかで語られていたころのこと。・・・

あるときひとりの少女が<運命の丘>のうえで、コリブの水のおもてが真っ赤な血のいろに染まるのを見た。

すると湖にすむ魚たちが彼女に告げて言った、

「あなたが見たとおり、遠からずこの地には大きな災いがある、異国の者たちがやってきてこの地を略奪し、家々に火を放ち、人々を殺すだろう・・・

いま、命を長らえたいと思うなら、ただちにこの地を立ち去りなさい、そうしてこのことを、あなたはほかの人びとにも告げなくてはいけない」・・・

そこで少女はその言葉を自分の家の者たちに告げ、自分の住む村の者たちにも告げた。

村人たちはそのために少女を憎み、彼女とその家の者たちとをのけ者にするようになった。

しかし家の者たちは彼女に言った、

「我々はお前の言葉を信用しよう。

魚はそのように言ったのだろうし、じっさいに災いは起こるだろう。

だが、我々はこの地を立ち去ることはできない。

コリブの水は我々そのものだ。この地を去って、どうして我々は生きてゆけよう」

それで、少女もその家の者たちもともに、ひきつづきコリブのほとりにとどまった。

何年かがたって、そののち湖の魚がふたたび彼女に告げて言った、

「私がお前たちに立ち去るようにと告げたのに、お前たちは立ち去らなかった。

今や、災いは目前に近づいた。

さあ、私を水の中から引き上げて、家へ携えて帰りなさい。

そしてお前もお前の家の者たちも、めいめいがひと切れずつ、私の体から食べなければならない。

そうすれば、それによって私の力がお前たちの中に働くようになるので、私はお前たちを助けることができる。

災いが迫るのを見たら、お前たちはみんなともに、どうかこの湖へ逃げるように」

そこで少女は魚を水から引き上げて、家へ携えて帰った。

家の者たちはみな、そこからひと切れずつ食べた。

しかし、少女自身は食べなかった。そして、しきりと泣いて言うのだった、

「災いが迫ったら、どうぞ湖へ逃げてください」と。・・・

翌朝早く、まだ夜が明けきらぬころ、異国の男たちが群れをなしてこの地に攻め入ってきて、略奪を働き、家々に火を放ち、人々を剣の刃にかけて殺した。

しかし、少女の家の者たちは、まだ追手が追いつかぬうち、家を走り出て、つぎつぎに湖へ飛びこんだ。

すると、飛びこむそばからその姿は魚となって、水底ふかく安全に逃れてゆくのだった。

だが、少女自身は湖に飛びこまずに、<運命の丘>の方へ逃げていった。

侵入者たちは途中まで彼女を追ったが、霧がその姿を隠してしまった。

それ以来、少女の姿を見たものは誰もいない。・・・

*******************************************************

2021年10月03日

狼の女王(普及版)

愛蘭土物語(あいるらんどものがたり) ゴロウェイ篇8

狼の女王 The Queen of Wolves (普及版)

フィークルの物語

2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

(こちらは、物語部分だけをシンプルにまとめたバージョンです。もっと長い<完全版>は下の記事をどうぞ)

みんなおいで、私たちはゆくのだよ、

つまらぬごたごたに煩わされることのない、もっと広やかな土地へ、北の地へ・・・

ゲルマ、ハガル、シグ、シロク・・・

いけない、いけない、そっとしておきなさい・・・

彼らにかまってはいけない、このままそっと、我々は立ち去るのだ・・・

***

旅の終わりはフィークルであった。

フィークル、東クレア、人知れずひっそりと時の流れに身を沈め、のどけくうつくしい、牧歌そのものの風景のどこまでも広がる、なだらかな丘陵地帯である・・・

この村には一週間、いや十日ばかりいただろうか。

来る日も来る日も夢のような景色のなかを、我を忘れて彷徨いながら、私はさいごの物語がゆっくりとやってきて、やがて形を整えてゆくのを待っていた。

いや、それはもうすでに訪れていた。

あの日、この村にやってくる途中、丘を左手に曲がったところで、私はそのひとの幻を空のなかに見たのだった。

蒼く沈んだトウヒの林はそのひとの髪のいろで、灰色と黄と空色の入りまじった雲むらは、そのひとのマントの色だった。

そのひとは長いマントのすそをひるがえしてしずかに立ち去っていった。

青ざめたけだかい横顔は、ひどく悲しそうだった。

あれは誰なのだろう、何をそんなに悲しんでいるのだろうと、そのとき私は思ったのだった。

まっ赤に色づいたさんざしの実は、そのひとの一滴のあたたかい血のいろだった。・・・

私は感じていた。

そのひとが去って今はもう久しいにもかかわらず、いまもなお、大地の様相にまごうかたなくとどめられたその刻印を。・・・

その日、私は夕べの散歩から戻ってくるところだった・・・

村の北側の道から、木立に挟まれた道をやってくるうち、日は沈んで、しだい夕闇が訪れつつあった、逆光に沈んで、その梢は黄色い薄あかるみのなかに鈍い銀色とオリーブ色に浮かびあがって、さながらコローの絵である・・・

心打たれて、私はじっと見入った。・・・

そのわずかな間に、薄明の魔法で時ははるか遠くさかのぼったようだった。・・・

と、腰までのびた乾いた草むらをさあっと風が渡ってゆき、そのあいだを縫って、いくつもいくつも、狼たちの蒼い影が音もなく駆け去ってゆくのが見えた。そう、彼らだ・・・

私はさいしょの晩、我々を追ってきた獰猛な犬どものことを思い出した。

一万年前の昔には、あれは狼たちだったに違いなかった・・・

それは太古のむかし、この地を駆け巡っていた、彼ら狼たちの幻なのだった。・・・

そのころ、この土地のありさまは今とはまるで違っていた。そしてそのころ・・・

***

そのころ、このゆたかな山岳地方の全体は、すみからすみまですっかり広大な森に覆われていた。

針葉樹林ばかりではなかった、樫やブナの巨木がどっしりと枝を広げ、ありとあらゆる鳥や動物たちが糧を得て住み暮らしていた。

果てしなく深い森また森、それが一万年前のこの土地の姿だった・・・

このあたり一帯をあまねく総べていたのは、かの名高い<狼の女王>だった。

はかりしれない昔から、彼女はこの土地のあるじだった。

だれもその姿を見たものはない。ただ話に聞くだけだ・・・

彼女はたいへん背の高い、堂々とした女で、異界に属する者たちの女王だった。

つねに自分の狼の群れを従えて、森のあちらからこちらへと巡り、誰でもよそから侵入してくる者があると、たちまちのうちにその狼どもに引き裂かれてしまう。

彼女は冷酷無情だった。その名を聞いただけで、人びとは震えあがった。・・・

そのころ、羊飼いゴメルとその民の者たちが東のほうからやってきて、森を開墾し始めた。

彼らは長いあいだ、東にあった自分たちの国で羊を飼っていたのだが、海の向こうから別な強い民がやってきて彼らを追い立てたので、追い立てられて、やむなく移ってきたのだった。

このあたり一帯の土地がすべからく<狼の女王>のものであることを、もちろん彼らも知っていた。

「しかし、ほかに我々に何ができようか?」と彼らは言ったのだった。

「我々は生きてゆかなければならない。我々は自分の家の者たちと、羊たちとを養わなくてはならない」

そうして彼らは岩をとりのけ、灌木を引き倒し、羊たちのために土地を平らにした。

彼らは枝を組み、石を積み上げて粗末な小屋をつくり、日夜開墾して牧草地を広げていった。

女王は彼らのことで怒り、日夜狼たちを送って彼らを悩ませた。

羊飼いたちは交代で夜通し見張りにあたり、羊たちを守ろうとした。

けれども、あとからあとから狼たちは襲ってきて、羊を殺し、羊飼いたちを殺し、その妻や幼い者たちをも容赦なく噛み殺した。

「しかし、先祖からの土地を奪われた我々に、ほかに一体何ができようか」と彼らは言った、

「我々はこの土地を切り開き、羊たちの牧草地を生みつづけるよりほかにどうしようもない。我々は狼たちと、体を張って戦いつづけるしかないのだ」

そこで彼らは弓矢や石投げ器で狼たちに立ち向かった。

多くの狼たちが彼らに殺されて死んだ。するとさらにいっそうたくさんの狼たちが、やってきては猛り狂って彼らを噛み殺すのだった。・・・

ついに羊飼いの頭ゴメルは言った、「こうしたことが、これ以上続いていってはいけない。

私は<狼の女王>と話をつけなくてはならない」・・・

そこで彼は各家族ごとに、その群れの中から一頭ずつ、生贄として差し出すための羊を供させた。

彼は民の中から十人を選んで引き連れ、これらの羊たちを携えて、森の奥深くへと分け入っていった。

彼らは森の中を一日じゅう進んで、すっかり疲れ果ててしまった。

ついにゴメルは大声で呼ばわって言った、

「女王よ、狼の女王よ、あなたはどこにおられるのか。

我々はあなたに話したいことがある」

すると、どこからか音もなく影のような狼たちの姿が現れて、彼らのまわりを取り囲んだ。

狼たちは唸り声をあげ、ただその眼の光ばかりが闇の中にぎらぎら光った。

そのとき、暗い梢のあいだから声が響いて、<狼の女王>が姿を見せずに彼らに向かって話して言った、

「お前たちはなぜ私の森を根こぎにし、私の土地を損ないつづけるのか。

この土地から出てゆきなさい。

お前たちはこの土地に対して何の権利も持っていない」

「我々とても、そのことはよく承知している」とゴメルは答えた。

「ほかにゆくところがあるのなら、我々とてもそなたを煩わせはしない。

しかし、我々は自分たちの土地を奪われて、かろうじてここまで逃げのびてきたのだ。

我々にはほかにゆくところがないのだ。

だからどうか、この贈り物の羊たちを受け取って、我々が森を開くのを許してほしい。

どうかこれ以上、狼を送って我々を殺すことがないようにしてほしい」

すると、女王は怒りに燃えた。

「お前たちの羊を携えて、この場所から出てゆきなさい。

お前たちは何者だというのでこの私と取引しようとするのか。

私はその気になれば、お前たちのすべてをこの場でたちどころに殺すこともできるのだ」

すると狼たちはいっせいに牙を剥いてゴメルたちに襲いかかったので、彼らは退いて、自分の民のもとへ戻っていった。

そののちも、彼らは森を開きつづけた。

すると狼たちもまたやってきて、羊を襲い、民を殺すのだった。

彼らは狼たちに立ち向かい、こうしてまた多くの者が死んでいった。

ふたたび羊飼いの頭ゴメルは言った。

「これ以上、こうしたことがつづいてはいけない。私は<狼の女王>と話をつけなくては」

そこで彼は再び各家族ごとに一頭ずつの羊を供させようとした。

ところが彼らは言うのだった、

「我々はもう、我々の羊の中から女王のための生贄を差し出したくない。

ひとたび我々は生贄を差し出したのに、事態はよくなるどころか、かえって狼たちの凶暴さはひどくなるばかりだ。

我々の嘆願をきいてくれない<狼の女王>のために、なぜこれ以上の生贄が必要なのか」

「お前たちは正しく物事を見ていない」とゴメルは言った、

「この土地において、我々は闖入者なのだ。

かつて我々の土地に強大な民がやってきて、我々からそれを奪った、その民と同じことを、いま我々はしているのだ。

女王が我々を憎んで殺すのも当然ではないか」

そこでこのたびは、ゴメルは民の中から生贄を求めず、自分自身の愛する羊の群れの中から十頭を取って、携えていった。

こうしてゴメルはふたたび森の奥へ分け入り、<狼の女王>と話をしようとした。

そしてまた、同じことが起こった。

「何度お前はあやまちを繰り返すのか。

私はお前の手から何も受け取らない。

私と取引しようとするのをやめて、この土地から出てゆきなさい」

女王はそう言って、聞き入れようとしなかった。

ゴメルが嘆願しようとすると、再び狼たちが放たれて、彼と羊たちとを打ち払った。

そののちもまた、状況は変わらなかった。

開墾はつづいてゆき、戦いと略奪と殺害とが日夜繰り返された。

ゴメルは深く悩み沈んだ。

ついに彼はみたび言った、

「こうしたことがつづいてはいけない。

私は<狼の女王>と話をつけるのだ」

このたびは、ゴメルは羊も携えず、ほかの誰をも従えず、ただひとりで森の中へと入っていった。

するとまた、同じ仕方で<狼の女王>が彼に出会って言った。

「お前はまだ死なずにいるのか。

お前はなおも私の森を損ないつづけるのか。

今晩、私はお前を殺してやろう」

するとゴメルは言うのだった。

「私の命を奪うことであなたの気が済むのなら、どうかそうしてほしい。

私を殺したらあなたの気がおさまって、これ以上、私の民と羊たちを殺すことをやめてくれるだろうか」

すると女王は言った、

「この期に及んで、お前はなおも、私と取引しようとするのか」

ゴメルは答えた、

「ほかのすべてを奪われた人間が、それでも彼の民と羊とを守らなくてはならない場合、絶望的な取引よりほかに道が残されていないとしたら、ほかにいったい何ができるだろうか」

こうして彼はその民のもとへ帰った。

その晩遅く、<狼の女王>は闇にまぎれてゴメルの眠っている石積みの小屋に彼を訪ね、その姿を見出すと、その胸に短剣を突き立ててこれを殺そうとした。

しかし、彼女はそのかわりに小屋の石壁にその青銅の剣を突き立てて立ち去った。

夜明け近く、白みそめたうすあかりの中でゴメルは目を覚まし、石壁に突き立てられた短剣を見出したのである。・・・

夜が明ける前に、この地一帯のあまたの狼どもを引き連れて、<狼の女王>はこの地を去った。・・・

さあ往くのだ、もっとよき地へ、私たちは移り住むのだ・・・つまらぬごたごたに煩わされることのない、もっと広やかな土地へ、北の地へ・・・

みんなおいで、私たちはゆくのだよ、ゲルマ、ハガル、シグ、シロク・・・

狼たちは幻のように走り去った、暗い木立をぬけて、薄明のうす青い霧のなかを、音もなく駆けていった、何頭かが立ちどまり、振り返って牙を剥きだす、未練がましく低いうなり声をあげる・・・

いけない、いけない、そっとしておきなさい・・・彼らにかまってはいけない、このままそっと、我々は立ち去るのだ・・・

こうして、この地は彼ら羊飼いたちのものとなった。

もはや何ものにも煩わされることなく、彼らは森をひらき、石垣を積み、羊たちのためにゆたかな牧草地を広げていった、滴るようなエメラルドの、かがやくみどりの牧草地を次々と、やがてそうした風景が、青くかすむ森とともに、この地の基調をなすまでに。・・・

けれども、どこであってもさんざしの木があると、彼らはそれを伐らずに残しておいた。

なぜならさんざしは<狼の女王>の木だからだ。

遠い昔からそういうことになっていて、誰もがそのことを知っていた。

時が流れ、人びとが彼女の名を忘れてしまってなお、おぼろな記憶は禁忌のなかに留められたのである・・・

さんざしの枝には魔法の力が宿ると言われている。

また、うっかりその木の下で眠りこむと、魂を異界へさらわれてしまうと言われている。

これらはみな、去っていった<狼の女王>の面影の名残りであり、人びとのあいだに伝えられる、彼女への畏敬のあらわれなのだ・・・

あらたに森をすっかり拓いて牧草地にしてしまっても、さんざしの木だけは、彼らは伐らずに残しておく。

彼らは、自分たちの住むゆたかな土地が、<狼の女王>から奪ったものであることを忘れてはいないからだ・・・

そのことについて今さらどういう言っても仕方ないが、ただいつまでも記憶にとどめておくために、彼らはそれを残しておくのだ。・・・

秋も深く、葉もすっかり落ちて、ただ棘のある裸の枝々ばかりがさむざむとした曇り空の下に晒されるころ、まっかに熟するその実の色は、<狼の女王>の血の色である。・・・

冷酷無情であった女王をしてその心を動かしめた一滴のあたたかい血の色であり、かつそれが自ら選んだ敗北につながった、悲しみの色である。・・・

季節がめぐり、さんざしの実が赤く熟するたび、我々は彼女の誇りを、その悲しみを思い返すのだ・・・

***************************************************

狼の女王 The Queen of Wolves (普及版)

フィークルの物語

2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

(こちらは、物語部分だけをシンプルにまとめたバージョンです。もっと長い<完全版>は下の記事をどうぞ)

みんなおいで、私たちはゆくのだよ、

つまらぬごたごたに煩わされることのない、もっと広やかな土地へ、北の地へ・・・

ゲルマ、ハガル、シグ、シロク・・・

いけない、いけない、そっとしておきなさい・・・

彼らにかまってはいけない、このままそっと、我々は立ち去るのだ・・・

***

旅の終わりはフィークルであった。

フィークル、東クレア、人知れずひっそりと時の流れに身を沈め、のどけくうつくしい、牧歌そのものの風景のどこまでも広がる、なだらかな丘陵地帯である・・・

この村には一週間、いや十日ばかりいただろうか。

来る日も来る日も夢のような景色のなかを、我を忘れて彷徨いながら、私はさいごの物語がゆっくりとやってきて、やがて形を整えてゆくのを待っていた。

いや、それはもうすでに訪れていた。

あの日、この村にやってくる途中、丘を左手に曲がったところで、私はそのひとの幻を空のなかに見たのだった。

蒼く沈んだトウヒの林はそのひとの髪のいろで、灰色と黄と空色の入りまじった雲むらは、そのひとのマントの色だった。

そのひとは長いマントのすそをひるがえしてしずかに立ち去っていった。

青ざめたけだかい横顔は、ひどく悲しそうだった。

あれは誰なのだろう、何をそんなに悲しんでいるのだろうと、そのとき私は思ったのだった。

まっ赤に色づいたさんざしの実は、そのひとの一滴のあたたかい血のいろだった。・・・

私は感じていた。

そのひとが去って今はもう久しいにもかかわらず、いまもなお、大地の様相にまごうかたなくとどめられたその刻印を。・・・

その日、私は夕べの散歩から戻ってくるところだった・・・

村の北側の道から、木立に挟まれた道をやってくるうち、日は沈んで、しだい夕闇が訪れつつあった、逆光に沈んで、その梢は黄色い薄あかるみのなかに鈍い銀色とオリーブ色に浮かびあがって、さながらコローの絵である・・・

心打たれて、私はじっと見入った。・・・

そのわずかな間に、薄明の魔法で時ははるか遠くさかのぼったようだった。・・・

と、腰までのびた乾いた草むらをさあっと風が渡ってゆき、そのあいだを縫って、いくつもいくつも、狼たちの蒼い影が音もなく駆け去ってゆくのが見えた。そう、彼らだ・・・

私はさいしょの晩、我々を追ってきた獰猛な犬どものことを思い出した。

一万年前の昔には、あれは狼たちだったに違いなかった・・・

それは太古のむかし、この地を駆け巡っていた、彼ら狼たちの幻なのだった。・・・

そのころ、この土地のありさまは今とはまるで違っていた。そしてそのころ・・・

***

そのころ、このゆたかな山岳地方の全体は、すみからすみまですっかり広大な森に覆われていた。

針葉樹林ばかりではなかった、樫やブナの巨木がどっしりと枝を広げ、ありとあらゆる鳥や動物たちが糧を得て住み暮らしていた。

果てしなく深い森また森、それが一万年前のこの土地の姿だった・・・

このあたり一帯をあまねく総べていたのは、かの名高い<狼の女王>だった。

はかりしれない昔から、彼女はこの土地のあるじだった。

だれもその姿を見たものはない。ただ話に聞くだけだ・・・

彼女はたいへん背の高い、堂々とした女で、異界に属する者たちの女王だった。

つねに自分の狼の群れを従えて、森のあちらからこちらへと巡り、誰でもよそから侵入してくる者があると、たちまちのうちにその狼どもに引き裂かれてしまう。

彼女は冷酷無情だった。その名を聞いただけで、人びとは震えあがった。・・・

そのころ、羊飼いゴメルとその民の者たちが東のほうからやってきて、森を開墾し始めた。

彼らは長いあいだ、東にあった自分たちの国で羊を飼っていたのだが、海の向こうから別な強い民がやってきて彼らを追い立てたので、追い立てられて、やむなく移ってきたのだった。

このあたり一帯の土地がすべからく<狼の女王>のものであることを、もちろん彼らも知っていた。

「しかし、ほかに我々に何ができようか?」と彼らは言ったのだった。

「我々は生きてゆかなければならない。我々は自分の家の者たちと、羊たちとを養わなくてはならない」

そうして彼らは岩をとりのけ、灌木を引き倒し、羊たちのために土地を平らにした。

彼らは枝を組み、石を積み上げて粗末な小屋をつくり、日夜開墾して牧草地を広げていった。

女王は彼らのことで怒り、日夜狼たちを送って彼らを悩ませた。

羊飼いたちは交代で夜通し見張りにあたり、羊たちを守ろうとした。

けれども、あとからあとから狼たちは襲ってきて、羊を殺し、羊飼いたちを殺し、その妻や幼い者たちをも容赦なく噛み殺した。

「しかし、先祖からの土地を奪われた我々に、ほかに一体何ができようか」と彼らは言った、

「我々はこの土地を切り開き、羊たちの牧草地を生みつづけるよりほかにどうしようもない。我々は狼たちと、体を張って戦いつづけるしかないのだ」

そこで彼らは弓矢や石投げ器で狼たちに立ち向かった。

多くの狼たちが彼らに殺されて死んだ。するとさらにいっそうたくさんの狼たちが、やってきては猛り狂って彼らを噛み殺すのだった。・・・

ついに羊飼いの頭ゴメルは言った、「こうしたことが、これ以上続いていってはいけない。

私は<狼の女王>と話をつけなくてはならない」・・・

そこで彼は各家族ごとに、その群れの中から一頭ずつ、生贄として差し出すための羊を供させた。

彼は民の中から十人を選んで引き連れ、これらの羊たちを携えて、森の奥深くへと分け入っていった。

彼らは森の中を一日じゅう進んで、すっかり疲れ果ててしまった。

ついにゴメルは大声で呼ばわって言った、

「女王よ、狼の女王よ、あなたはどこにおられるのか。

我々はあなたに話したいことがある」

すると、どこからか音もなく影のような狼たちの姿が現れて、彼らのまわりを取り囲んだ。

狼たちは唸り声をあげ、ただその眼の光ばかりが闇の中にぎらぎら光った。

そのとき、暗い梢のあいだから声が響いて、<狼の女王>が姿を見せずに彼らに向かって話して言った、

「お前たちはなぜ私の森を根こぎにし、私の土地を損ないつづけるのか。

この土地から出てゆきなさい。

お前たちはこの土地に対して何の権利も持っていない」

「我々とても、そのことはよく承知している」とゴメルは答えた。

「ほかにゆくところがあるのなら、我々とてもそなたを煩わせはしない。

しかし、我々は自分たちの土地を奪われて、かろうじてここまで逃げのびてきたのだ。

我々にはほかにゆくところがないのだ。

だからどうか、この贈り物の羊たちを受け取って、我々が森を開くのを許してほしい。

どうかこれ以上、狼を送って我々を殺すことがないようにしてほしい」

すると、女王は怒りに燃えた。

「お前たちの羊を携えて、この場所から出てゆきなさい。

お前たちは何者だというのでこの私と取引しようとするのか。

私はその気になれば、お前たちのすべてをこの場でたちどころに殺すこともできるのだ」

すると狼たちはいっせいに牙を剥いてゴメルたちに襲いかかったので、彼らは退いて、自分の民のもとへ戻っていった。

そののちも、彼らは森を開きつづけた。

すると狼たちもまたやってきて、羊を襲い、民を殺すのだった。

彼らは狼たちに立ち向かい、こうしてまた多くの者が死んでいった。

ふたたび羊飼いの頭ゴメルは言った。

「これ以上、こうしたことがつづいてはいけない。私は<狼の女王>と話をつけなくては」

そこで彼は再び各家族ごとに一頭ずつの羊を供させようとした。

ところが彼らは言うのだった、

「我々はもう、我々の羊の中から女王のための生贄を差し出したくない。

ひとたび我々は生贄を差し出したのに、事態はよくなるどころか、かえって狼たちの凶暴さはひどくなるばかりだ。

我々の嘆願をきいてくれない<狼の女王>のために、なぜこれ以上の生贄が必要なのか」

「お前たちは正しく物事を見ていない」とゴメルは言った、

「この土地において、我々は闖入者なのだ。

かつて我々の土地に強大な民がやってきて、我々からそれを奪った、その民と同じことを、いま我々はしているのだ。

女王が我々を憎んで殺すのも当然ではないか」

そこでこのたびは、ゴメルは民の中から生贄を求めず、自分自身の愛する羊の群れの中から十頭を取って、携えていった。

こうしてゴメルはふたたび森の奥へ分け入り、<狼の女王>と話をしようとした。

そしてまた、同じことが起こった。

「何度お前はあやまちを繰り返すのか。

私はお前の手から何も受け取らない。

私と取引しようとするのをやめて、この土地から出てゆきなさい」

女王はそう言って、聞き入れようとしなかった。

ゴメルが嘆願しようとすると、再び狼たちが放たれて、彼と羊たちとを打ち払った。

そののちもまた、状況は変わらなかった。

開墾はつづいてゆき、戦いと略奪と殺害とが日夜繰り返された。

ゴメルは深く悩み沈んだ。

ついに彼はみたび言った、

「こうしたことがつづいてはいけない。

私は<狼の女王>と話をつけるのだ」

このたびは、ゴメルは羊も携えず、ほかの誰をも従えず、ただひとりで森の中へと入っていった。

するとまた、同じ仕方で<狼の女王>が彼に出会って言った。

「お前はまだ死なずにいるのか。

お前はなおも私の森を損ないつづけるのか。

今晩、私はお前を殺してやろう」

するとゴメルは言うのだった。

「私の命を奪うことであなたの気が済むのなら、どうかそうしてほしい。

私を殺したらあなたの気がおさまって、これ以上、私の民と羊たちを殺すことをやめてくれるだろうか」

すると女王は言った、

「この期に及んで、お前はなおも、私と取引しようとするのか」

ゴメルは答えた、

「ほかのすべてを奪われた人間が、それでも彼の民と羊とを守らなくてはならない場合、絶望的な取引よりほかに道が残されていないとしたら、ほかにいったい何ができるだろうか」

こうして彼はその民のもとへ帰った。

その晩遅く、<狼の女王>は闇にまぎれてゴメルの眠っている石積みの小屋に彼を訪ね、その姿を見出すと、その胸に短剣を突き立ててこれを殺そうとした。

しかし、彼女はそのかわりに小屋の石壁にその青銅の剣を突き立てて立ち去った。

夜明け近く、白みそめたうすあかりの中でゴメルは目を覚まし、石壁に突き立てられた短剣を見出したのである。・・・

夜が明ける前に、この地一帯のあまたの狼どもを引き連れて、<狼の女王>はこの地を去った。・・・

さあ往くのだ、もっとよき地へ、私たちは移り住むのだ・・・つまらぬごたごたに煩わされることのない、もっと広やかな土地へ、北の地へ・・・

みんなおいで、私たちはゆくのだよ、ゲルマ、ハガル、シグ、シロク・・・

狼たちは幻のように走り去った、暗い木立をぬけて、薄明のうす青い霧のなかを、音もなく駆けていった、何頭かが立ちどまり、振り返って牙を剥きだす、未練がましく低いうなり声をあげる・・・

いけない、いけない、そっとしておきなさい・・・彼らにかまってはいけない、このままそっと、我々は立ち去るのだ・・・

こうして、この地は彼ら羊飼いたちのものとなった。

もはや何ものにも煩わされることなく、彼らは森をひらき、石垣を積み、羊たちのためにゆたかな牧草地を広げていった、滴るようなエメラルドの、かがやくみどりの牧草地を次々と、やがてそうした風景が、青くかすむ森とともに、この地の基調をなすまでに。・・・

けれども、どこであってもさんざしの木があると、彼らはそれを伐らずに残しておいた。

なぜならさんざしは<狼の女王>の木だからだ。

遠い昔からそういうことになっていて、誰もがそのことを知っていた。

時が流れ、人びとが彼女の名を忘れてしまってなお、おぼろな記憶は禁忌のなかに留められたのである・・・

さんざしの枝には魔法の力が宿ると言われている。

また、うっかりその木の下で眠りこむと、魂を異界へさらわれてしまうと言われている。

これらはみな、去っていった<狼の女王>の面影の名残りであり、人びとのあいだに伝えられる、彼女への畏敬のあらわれなのだ・・・

あらたに森をすっかり拓いて牧草地にしてしまっても、さんざしの木だけは、彼らは伐らずに残しておく。

彼らは、自分たちの住むゆたかな土地が、<狼の女王>から奪ったものであることを忘れてはいないからだ・・・

そのことについて今さらどういう言っても仕方ないが、ただいつまでも記憶にとどめておくために、彼らはそれを残しておくのだ。・・・

秋も深く、葉もすっかり落ちて、ただ棘のある裸の枝々ばかりがさむざむとした曇り空の下に晒されるころ、まっかに熟するその実の色は、<狼の女王>の血の色である。・・・

冷酷無情であった女王をしてその心を動かしめた一滴のあたたかい血の色であり、かつそれが自ら選んだ敗北につながった、悲しみの色である。・・・

季節がめぐり、さんざしの実が赤く熟するたび、我々は彼女の誇りを、その悲しみを思い返すのだ・・・

***************************************************

2021年10月03日

白い雌牛の島(普及版)

愛蘭土物語(あいるらんどものがたり) ゴロウェイ篇7

白い雌牛の島 The White Cow Island (普及版)

イニシュボフィンの物語

2010 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

(こちらは、物語部分だけをシンプルにまとめたバージョンです。もっと長い<完全版>は下の記事をどうぞ)

This was a spectral, floating island until fishermen landed on it in a fog, and by bringing fire ashore dispelled the enchantment; then they saw an old woman driving a white cow, which turned into a rock when she struck it. The cow occasionally revisits Loch Bo Finne.

- Connemara, Tim Robinson, Folding Landscapes 1990

この島はかつて幽霊にとり憑かれた、海原の上をさまよう浮き島だった。

あるとき霧に迷った漁師たちが上陸し、浜辺で火を焚いた。それによって、ながらくこの島にかけられていた呪いが解かれたのだ。

このとき、彼らは白い雌牛にまたがって疾駆するひとりの老婆を見た。彼女が雌牛を打つと、それは岩になってしまった。

その雌牛は、今でもときどきボフィン湖に姿をあらわすという。

- <コネマラ>、ティム・ロビンスン、1990(中島迂生訳)

*

イニシュボフィンは、アランの少し北に位置する荒涼とした小さい島だ。

コネマラの西端、クレガン・ベイからフェリーで15分。

大西洋をわたる風につねに吹きさらされて、背中を丸めた動物のようだ。

険しい丘陵もあるが、大部分はくすんだ色あいのなだらかな地形で、木はあまり生えない。

アランが地質学的にバレンに属するのに対し、イニシュボフィンはコネマラに属し、島の景色もコネマラに似ている。

3マイル四方もあるかどうか。島民は、せいぜい百人。

イニシュボフィンは<白い雌牛の島>を意味する。

この島は、旅をつづけるうちに何となく行く手に見えてきたので足を向ける気になったもので、さいしょからとくに目的としていたわけではなかった。

けれども、西の果てに向かって旅をするということは、たぶん人の本能のひとつなのだ。

さいごの物語は西の果てにあるはずだ、昔の力ある人々がなべてティルナノーグへ渡っていったのであれば、西の果ての島に、おそらくはそのまた西のさい果てに。・・・

*

うら若き乙女フィオナ。・・・

私の心の目によみがえる彼女の面影、その雪のような白い肌、波打つ髪のプラチナブロンド。

あかるい青い瞳、しなやかな四肢、銀の鈴を振るような笑い声。・・・

その昔、はるかはるか遠い昔、西海の果て、いまのアランやイニシュボフィンよりもさらに西の、

伝説の地、常若の国ティルナノーグ。

そこに暮らしていたのは、いまの我々とはちがった種族の人びと、いまで知られているところの妖精たち、昔の力ある人びとだった。

これはその国の片ほとり、とある海沿いの地方で起こった物語だ。・・・

その地の突端、アイルランドの側の海をのぞんで、女主人マレナの館はあった。

広い庭園に囲まれた、堂々たる壮麗な館で、大勢の召使いに囲まれて彼女は暮らしていた。

それは肥沃な美しい土地で、作物がゆたかに実った。

彼女はまたたくさんの家畜をもっていて、それらを世話する者たちも大勢いた。

乙女フィオナはその館の牛飼い頭の娘だった。

女主人のみごとな牛たちを任された父親の下で、朝に夕に心をつくして世話にあたっていた。

とりわけ彼女自身の分身のような、まっ白い若い雌牛を。・・・

毎日、彼女は牛たちを畜舎から出して、湖のほとりへ放しにいった。

女主人マレナにはオーウィンという恋人があって、ある日、彼女のもとを訪ねてくる。

夏のはじめの美しい日のことだった。

彼は途中で道に迷ってしまい、牛に草を食ませているフィオナの姿を見かけて、近づいてゆく。

湖のほとり、木陰のもとで休んでいたフィオナが顔をあげて彼を見たとき、オーウィンは一瞬ことばを失ってしまう。

木漏れびにかがやく銀色の髪、底知れぬ海のブルーの瞳、大理石の白い肌、その姿はひとつの完璧な絵だった。

それはどんな女にも一度は訪れる、人生のなかでもっとも美しい瞬間のひとつだったのだ。

「乙女よ。あなたはもっとも美しい」・・・

我知らず、そんな言葉がオーウィンの口を突いて出た。・・・

突然目の前に現れたりっぱな若者の姿に、フィオナはむしろ困惑している。

その身なりは異国の人のようで、この地方のものではなかった。

「・・・何の御用?」・・・

問われてはじめて、オーウィンは我に返る。

「マレナの館は?」・・・

乙女が道を指し示したのを見て、オーウィンはうなづき、「ありがとう」と言って去ってゆく。

そこではじめて、フィオナは彼が女主人の恋人であることに気がつくのだ。・・・

オーウィンとフィオナが言葉を交わしたのはほとんどこのとききりだった。

オーウィンのほうにまったく悪気はなかったし、その言葉に偽りはなかったとしても、それはただ、路傍に見いだされた美しい花へ向けて、何気なく発せられたものにすぎなかった。

それから何かの折に顔を合わせ、微笑みを交わしたとしても、彼の方は彼女のことを、あのときの乙女と覚えていたかどうか。

けれども、この日オーウィンが彼女にささげた最上級の賛辞、それはいつしかゆっくりと彼女の心に沁み、やがて少しずつ、彼女の心を狂わせていった・・・

彼に出会う日まで、どんなふうに生きていたのか、思い出せない。

彼とマレナとが寄り添って庭園を歩いているのを目にするたび、身を焼かれるような苦しみにさいなまれた。

この種の苦しみに対して、フィオナの心は無防備だった。

どうしていいか、分からなかった。

いつまでつづくかも、分からなかった。

恋の激情は報われぬまま、心はやがてすり減って疲れ果て、烈風のなかで翻って色を変える木の葉のように、それがいつしか苦い怨恨の情に、憎悪の念に変わってゆくのをとめるすべもなかった。・・・

やがてふたりの婚礼の日が近づいてくる。

その日、それはよく晴れた美しい秋の日のことで、館には国じゅうから多くの客が招かれ、大がかりな宴が設けられ、喜びが、笑い声が溢れた。

ばら色の衣に身を包んだマレナ、星のように輝く瞳に夜のように暗い髪、その美しさには太陽も嫉妬した。

牛飼いの娘は祝いの席に招かれさえせず、そっと遠くの物陰から、そのようすを見守るばかりだった。・・・

その日、夜になって急に雲が出てきて、夜半には吠えたける不吉な嵐となった。

部屋着に着替えたマレナは花嫁の褥に横たわり、不安な面もちでごうごうと叫ぶ風の音を聞いている。

そのとき、扉の開くかすかな音に、向き直って呼びかける、オーウィン?・・・

ところが、入ってきたのはオーウィンではなかった、それは髪を振り乱し、狂乱の瞳をぎらつかせたひとりの若い女であった、

手にはナイフを握りしめ、魔物のように彼女めがけて飛びかかってくる・・・

マレナは叫び声をあげる、もみあいの果て、その胸ふかく刃が突き立てられ、花嫁は初夜の床を血に染めて息絶えた。

叫び声をきいて部屋に駆けこんできたオーウィン、彼もまた運命の手を逃れることはできない・・・

恋に狂った手弱女の、どこにそんな力があったのだろう、

彼は後ろから首をふさがれて崩おれた。

かくてその日もっとも幸福だったふたり、彼らはともに亡骸となって横たわった。・・・

牛飼いの娘はティルナノーグの法廷にかけられて、永久追放を言い渡される。

罪によって呪われたその土地は本土から切り断たれ、彼女をのせたまま彷徨える島となって沖へ流されるのだ・・・

ティルナノーグの人々は、ふつう、死なない。

けれども、かくもいとわしい罪を犯したものが、犯された土地が、もはやこの国の一部としてとどまることは許されなかった。

流されたその島は、霧のうちに閉じこめられ、人の目から隠されて海の上を千年さまよい、

いつか誰かが足を踏み入れて、この島の上で火を燃やす日まで、その霧が晴れることはないだろう・・・

その日、人々はやってきて、一部始終を見届けた。

彼女はうつろな眼を見開いて、女主人の庭園の門のところに、茫然とした面持ちで立っている。

その手に残されたものはただひとつ、彼女が手塩にかけて世話を尽くした、一頭の白い雌牛である・・・

向き合って立った彼らのあいだにひとすじの亀裂が走り、フィオナの立っている方の側がひとたび大きく揺らぐとともに、やがて亀裂のなかに海水が溢れこんでくる・・・

その地が切り離されてゆっくりと沖へ流されてゆくまで、彼女は立って、彼らを見つめていた。

島はしだいに本土から遠ざかり、やがて霧に隠されて見えなくなった。

それ以来、ティルナノーグで彼女を見た者は誰もいない。・・・

それからどれほどの間、島は海上をさまよったことだろう。

混沌の霧のなかで、フィオナは来る日も来る日もひとりだった。

薄明のたそがれどきには雌牛にまたがって、湖沿いの砂利浜を駆け抜ける、

そのたびあの日の激情がよみがえって、われ知らずしかと雌牛を打ちすえる・・・

それはもはや、己れへの怒りなのか、己れの殺めた者たちへのなおも尽きぬ憎しみなのか、

あるいはそれらすべてを引き起こした、なにか名づけえぬものに突き動かされてのことなのか、自分でももう分らなかった・・・

乙女に打ちすえられるたび、雌牛は叫び声を上げて岩に変わる。

そのおもてからしだい生き物のぬくもりが失われ、冷たく沈んでゆくほどに、ゆっくりと霧は宵闇のなかに這い、夜がやってくる・・・

ごうごうと吠え猛ぶ夜、狂気と血と殺しの記憶・・・

けれども一夜明けると何ごともなかったように、雌牛はきまって生ける姿に戻って、湖のほとりで草を食んでいる。

何ものも奪うことのできない、乙女の永遠の処女性のように。・・・

こうしたドラマが、夜ごと朝ごと繰り返された、はかり知れず長きにわたって。・・・

はかり知れぬ長きを経て、妖精の乙女も少しずつ年老いた、

島がティルナノーグから切り断たれ、潮風に吹き寄せられて本土へ、人間界へ近づくにつれて、しだいその不滅の命の力を失ってゆくにつれて。・・・

うずまく波のなかで果てしなく彷徨いながら、島の一方の端に残された、その昔、女主人マレナの館であったもの、幾棟もつらねて築かれたりっぱな館、・・・それらもまた時を経て、しだい斜めに傾いて崩れ落ち、海水でまっくろになって朽ち果てていった・・・

そしてとうとう、呪いの解かれる日がやってくる・・・

その日、二人の漁師を乗せた小舟が、霧のなかをめくらめっぽう彷徨いながら、運命の糸に引かれて少しずつこの島に近づいてくる・・・

ふいに舟底に砂利の感触を感じたかと思うと、大きくがくっと揺れて、舟は浜にとまった。

望みを失いかけていた漁師たちは、そのはずみに舟底へ投げ出されてしまう、が、すぐにひとりが身を起こし、舟端を跨ぎこえながら叫ぶ、ありがたや、陸だ!・・・ どこの陸だか知らないが、ともかくあがって火を焚こうぜ。・・・

その日、浜辺で火の焚かれたたそがれどき、ミルクのように濃い霧が少しずつほどけてゆくのに、老婆は気がついただろうか?・・・

その日、砂利浜を駆け抜けながら雌牛の背を打ちすえたとき、叫び声を上げたのは牛だけではなかった、

岩に変じたその背から降り立って、老婆はおぼろな霧の向こうにふたつの人影をみとめる、彼らはぎょっとして度肝を抜かれている・・・

だが、やがて勇敢なひとりの漁師が近づいてゆく、おい、ひどいことをするじゃないか!・・・ どこの誰だか知らないが、この牛がお前さんに何の悪いことをしたというのだ。・・・

彼は老婆の手からその杖を奪い取ろうとする、彼女は怒りの叫びをあげて漁師を打ちすえる、と、彼もまたそのままの恰好でぴくりとも動かなくなる、彼もまた岩に変えられてしまった・・・

傍らにいたもうひとりの漁師はぞっとする、死に物狂いで老婆に組みつくと、もみあいの果てについにその杖を奪い取り、彼女を打つ・・・ こうしてついに彼女自身も岩となり、その果てしのない孤独と苦しみも終わった。・・・

そのときはじめて、ながきにわたってこの島を包んでいた霧がすっかり晴れ、彼は仰ぎ見て海の向こうに横たわる本土を、南にアランを、そして北にアチル島の姿をみとめたのだ・・・

そのときはじめて島はようやく海の底にもといを見出し、海図のなかでその位置を定めた。

それ以来もう、根なし草のように彷徨うことはない、呪いは解かれ、島はいまやアイルランドの一部となった。

本土から人びとがわたってきて住むようになり、役場や教会も建てられた。・・・

それでも、かくもながきにわたってひとりの女の苦しみにとりつかれたあとでは、何ごともなかったようにというわけにはいかない。

姿を変えられた者たち、雌牛と老婆と漁師のひとりとの変じた三つの岩は、それからのちもロッホ・ボフィンのほとりにながく残って近づく者をぞっとさせた。

殺しのあった<雄鹿岩>の周辺、マレナの館の廃墟のあたりには、今なお彼女の思いが、呪いの雰囲気が色濃くたちこめている。

波は荒く、岩礁は鋭く、嵐のときにはいまでもときどき溺死者が出る。・・・

いまでも島に霧のたちこめるたそがれどきには、ロッホ・ボフィンの砂利浜を、幻のように牛に乗って駆ける老婆の姿を、人は目にすることがあるのだという。

あるいはまた、湖、ロッホ・ボフィンの中から老婆と雌牛が姿を現すこともある、七年にいちど、あるいはまた、何か差し迫った大きな災いの前兆として。・・・

*

白い雌牛の島 The White Cow Island (普及版)

イニシュボフィンの物語

2010 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

(こちらは、物語部分だけをシンプルにまとめたバージョンです。もっと長い<完全版>は下の記事をどうぞ)

This was a spectral, floating island until fishermen landed on it in a fog, and by bringing fire ashore dispelled the enchantment; then they saw an old woman driving a white cow, which turned into a rock when she struck it. The cow occasionally revisits Loch Bo Finne.

- Connemara, Tim Robinson, Folding Landscapes 1990

この島はかつて幽霊にとり憑かれた、海原の上をさまよう浮き島だった。

あるとき霧に迷った漁師たちが上陸し、浜辺で火を焚いた。それによって、ながらくこの島にかけられていた呪いが解かれたのだ。

このとき、彼らは白い雌牛にまたがって疾駆するひとりの老婆を見た。彼女が雌牛を打つと、それは岩になってしまった。

その雌牛は、今でもときどきボフィン湖に姿をあらわすという。

- <コネマラ>、ティム・ロビンスン、1990(中島迂生訳)

*

イニシュボフィンは、アランの少し北に位置する荒涼とした小さい島だ。

コネマラの西端、クレガン・ベイからフェリーで15分。

大西洋をわたる風につねに吹きさらされて、背中を丸めた動物のようだ。

険しい丘陵もあるが、大部分はくすんだ色あいのなだらかな地形で、木はあまり生えない。

アランが地質学的にバレンに属するのに対し、イニシュボフィンはコネマラに属し、島の景色もコネマラに似ている。

3マイル四方もあるかどうか。島民は、せいぜい百人。

イニシュボフィンは<白い雌牛の島>を意味する。

この島は、旅をつづけるうちに何となく行く手に見えてきたので足を向ける気になったもので、さいしょからとくに目的としていたわけではなかった。

けれども、西の果てに向かって旅をするということは、たぶん人の本能のひとつなのだ。

さいごの物語は西の果てにあるはずだ、昔の力ある人々がなべてティルナノーグへ渡っていったのであれば、西の果ての島に、おそらくはそのまた西のさい果てに。・・・

*

うら若き乙女フィオナ。・・・

私の心の目によみがえる彼女の面影、その雪のような白い肌、波打つ髪のプラチナブロンド。

あかるい青い瞳、しなやかな四肢、銀の鈴を振るような笑い声。・・・

その昔、はるかはるか遠い昔、西海の果て、いまのアランやイニシュボフィンよりもさらに西の、

伝説の地、常若の国ティルナノーグ。

そこに暮らしていたのは、いまの我々とはちがった種族の人びと、いまで知られているところの妖精たち、昔の力ある人びとだった。

これはその国の片ほとり、とある海沿いの地方で起こった物語だ。・・・

その地の突端、アイルランドの側の海をのぞんで、女主人マレナの館はあった。

広い庭園に囲まれた、堂々たる壮麗な館で、大勢の召使いに囲まれて彼女は暮らしていた。

それは肥沃な美しい土地で、作物がゆたかに実った。

彼女はまたたくさんの家畜をもっていて、それらを世話する者たちも大勢いた。

乙女フィオナはその館の牛飼い頭の娘だった。

女主人のみごとな牛たちを任された父親の下で、朝に夕に心をつくして世話にあたっていた。

とりわけ彼女自身の分身のような、まっ白い若い雌牛を。・・・

毎日、彼女は牛たちを畜舎から出して、湖のほとりへ放しにいった。

女主人マレナにはオーウィンという恋人があって、ある日、彼女のもとを訪ねてくる。

夏のはじめの美しい日のことだった。

彼は途中で道に迷ってしまい、牛に草を食ませているフィオナの姿を見かけて、近づいてゆく。

湖のほとり、木陰のもとで休んでいたフィオナが顔をあげて彼を見たとき、オーウィンは一瞬ことばを失ってしまう。

木漏れびにかがやく銀色の髪、底知れぬ海のブルーの瞳、大理石の白い肌、その姿はひとつの完璧な絵だった。

それはどんな女にも一度は訪れる、人生のなかでもっとも美しい瞬間のひとつだったのだ。

「乙女よ。あなたはもっとも美しい」・・・

我知らず、そんな言葉がオーウィンの口を突いて出た。・・・

突然目の前に現れたりっぱな若者の姿に、フィオナはむしろ困惑している。

その身なりは異国の人のようで、この地方のものではなかった。

「・・・何の御用?」・・・

問われてはじめて、オーウィンは我に返る。

「マレナの館は?」・・・

乙女が道を指し示したのを見て、オーウィンはうなづき、「ありがとう」と言って去ってゆく。

そこではじめて、フィオナは彼が女主人の恋人であることに気がつくのだ。・・・

オーウィンとフィオナが言葉を交わしたのはほとんどこのとききりだった。

オーウィンのほうにまったく悪気はなかったし、その言葉に偽りはなかったとしても、それはただ、路傍に見いだされた美しい花へ向けて、何気なく発せられたものにすぎなかった。

それから何かの折に顔を合わせ、微笑みを交わしたとしても、彼の方は彼女のことを、あのときの乙女と覚えていたかどうか。

けれども、この日オーウィンが彼女にささげた最上級の賛辞、それはいつしかゆっくりと彼女の心に沁み、やがて少しずつ、彼女の心を狂わせていった・・・

彼に出会う日まで、どんなふうに生きていたのか、思い出せない。

彼とマレナとが寄り添って庭園を歩いているのを目にするたび、身を焼かれるような苦しみにさいなまれた。

この種の苦しみに対して、フィオナの心は無防備だった。

どうしていいか、分からなかった。

いつまでつづくかも、分からなかった。

恋の激情は報われぬまま、心はやがてすり減って疲れ果て、烈風のなかで翻って色を変える木の葉のように、それがいつしか苦い怨恨の情に、憎悪の念に変わってゆくのをとめるすべもなかった。・・・

やがてふたりの婚礼の日が近づいてくる。

その日、それはよく晴れた美しい秋の日のことで、館には国じゅうから多くの客が招かれ、大がかりな宴が設けられ、喜びが、笑い声が溢れた。

ばら色の衣に身を包んだマレナ、星のように輝く瞳に夜のように暗い髪、その美しさには太陽も嫉妬した。

牛飼いの娘は祝いの席に招かれさえせず、そっと遠くの物陰から、そのようすを見守るばかりだった。・・・

その日、夜になって急に雲が出てきて、夜半には吠えたける不吉な嵐となった。

部屋着に着替えたマレナは花嫁の褥に横たわり、不安な面もちでごうごうと叫ぶ風の音を聞いている。

そのとき、扉の開くかすかな音に、向き直って呼びかける、オーウィン?・・・

ところが、入ってきたのはオーウィンではなかった、それは髪を振り乱し、狂乱の瞳をぎらつかせたひとりの若い女であった、

手にはナイフを握りしめ、魔物のように彼女めがけて飛びかかってくる・・・

マレナは叫び声をあげる、もみあいの果て、その胸ふかく刃が突き立てられ、花嫁は初夜の床を血に染めて息絶えた。

叫び声をきいて部屋に駆けこんできたオーウィン、彼もまた運命の手を逃れることはできない・・・

恋に狂った手弱女の、どこにそんな力があったのだろう、

彼は後ろから首をふさがれて崩おれた。

かくてその日もっとも幸福だったふたり、彼らはともに亡骸となって横たわった。・・・

牛飼いの娘はティルナノーグの法廷にかけられて、永久追放を言い渡される。

罪によって呪われたその土地は本土から切り断たれ、彼女をのせたまま彷徨える島となって沖へ流されるのだ・・・

ティルナノーグの人々は、ふつう、死なない。

けれども、かくもいとわしい罪を犯したものが、犯された土地が、もはやこの国の一部としてとどまることは許されなかった。

流されたその島は、霧のうちに閉じこめられ、人の目から隠されて海の上を千年さまよい、

いつか誰かが足を踏み入れて、この島の上で火を燃やす日まで、その霧が晴れることはないだろう・・・

その日、人々はやってきて、一部始終を見届けた。

彼女はうつろな眼を見開いて、女主人の庭園の門のところに、茫然とした面持ちで立っている。

その手に残されたものはただひとつ、彼女が手塩にかけて世話を尽くした、一頭の白い雌牛である・・・

向き合って立った彼らのあいだにひとすじの亀裂が走り、フィオナの立っている方の側がひとたび大きく揺らぐとともに、やがて亀裂のなかに海水が溢れこんでくる・・・

その地が切り離されてゆっくりと沖へ流されてゆくまで、彼女は立って、彼らを見つめていた。

島はしだいに本土から遠ざかり、やがて霧に隠されて見えなくなった。

それ以来、ティルナノーグで彼女を見た者は誰もいない。・・・

それからどれほどの間、島は海上をさまよったことだろう。

混沌の霧のなかで、フィオナは来る日も来る日もひとりだった。

薄明のたそがれどきには雌牛にまたがって、湖沿いの砂利浜を駆け抜ける、

そのたびあの日の激情がよみがえって、われ知らずしかと雌牛を打ちすえる・・・

それはもはや、己れへの怒りなのか、己れの殺めた者たちへのなおも尽きぬ憎しみなのか、

あるいはそれらすべてを引き起こした、なにか名づけえぬものに突き動かされてのことなのか、自分でももう分らなかった・・・

乙女に打ちすえられるたび、雌牛は叫び声を上げて岩に変わる。

そのおもてからしだい生き物のぬくもりが失われ、冷たく沈んでゆくほどに、ゆっくりと霧は宵闇のなかに這い、夜がやってくる・・・

ごうごうと吠え猛ぶ夜、狂気と血と殺しの記憶・・・

けれども一夜明けると何ごともなかったように、雌牛はきまって生ける姿に戻って、湖のほとりで草を食んでいる。

何ものも奪うことのできない、乙女の永遠の処女性のように。・・・

こうしたドラマが、夜ごと朝ごと繰り返された、はかり知れず長きにわたって。・・・

はかり知れぬ長きを経て、妖精の乙女も少しずつ年老いた、

島がティルナノーグから切り断たれ、潮風に吹き寄せられて本土へ、人間界へ近づくにつれて、しだいその不滅の命の力を失ってゆくにつれて。・・・

うずまく波のなかで果てしなく彷徨いながら、島の一方の端に残された、その昔、女主人マレナの館であったもの、幾棟もつらねて築かれたりっぱな館、・・・それらもまた時を経て、しだい斜めに傾いて崩れ落ち、海水でまっくろになって朽ち果てていった・・・

そしてとうとう、呪いの解かれる日がやってくる・・・

その日、二人の漁師を乗せた小舟が、霧のなかをめくらめっぽう彷徨いながら、運命の糸に引かれて少しずつこの島に近づいてくる・・・

ふいに舟底に砂利の感触を感じたかと思うと、大きくがくっと揺れて、舟は浜にとまった。

望みを失いかけていた漁師たちは、そのはずみに舟底へ投げ出されてしまう、が、すぐにひとりが身を起こし、舟端を跨ぎこえながら叫ぶ、ありがたや、陸だ!・・・ どこの陸だか知らないが、ともかくあがって火を焚こうぜ。・・・

その日、浜辺で火の焚かれたたそがれどき、ミルクのように濃い霧が少しずつほどけてゆくのに、老婆は気がついただろうか?・・・

その日、砂利浜を駆け抜けながら雌牛の背を打ちすえたとき、叫び声を上げたのは牛だけではなかった、

岩に変じたその背から降り立って、老婆はおぼろな霧の向こうにふたつの人影をみとめる、彼らはぎょっとして度肝を抜かれている・・・

だが、やがて勇敢なひとりの漁師が近づいてゆく、おい、ひどいことをするじゃないか!・・・ どこの誰だか知らないが、この牛がお前さんに何の悪いことをしたというのだ。・・・

彼は老婆の手からその杖を奪い取ろうとする、彼女は怒りの叫びをあげて漁師を打ちすえる、と、彼もまたそのままの恰好でぴくりとも動かなくなる、彼もまた岩に変えられてしまった・・・

傍らにいたもうひとりの漁師はぞっとする、死に物狂いで老婆に組みつくと、もみあいの果てについにその杖を奪い取り、彼女を打つ・・・ こうしてついに彼女自身も岩となり、その果てしのない孤独と苦しみも終わった。・・・

そのときはじめて、ながきにわたってこの島を包んでいた霧がすっかり晴れ、彼は仰ぎ見て海の向こうに横たわる本土を、南にアランを、そして北にアチル島の姿をみとめたのだ・・・

そのときはじめて島はようやく海の底にもといを見出し、海図のなかでその位置を定めた。

それ以来もう、根なし草のように彷徨うことはない、呪いは解かれ、島はいまやアイルランドの一部となった。

本土から人びとがわたってきて住むようになり、役場や教会も建てられた。・・・

それでも、かくもながきにわたってひとりの女の苦しみにとりつかれたあとでは、何ごともなかったようにというわけにはいかない。

姿を変えられた者たち、雌牛と老婆と漁師のひとりとの変じた三つの岩は、それからのちもロッホ・ボフィンのほとりにながく残って近づく者をぞっとさせた。

殺しのあった<雄鹿岩>の周辺、マレナの館の廃墟のあたりには、今なお彼女の思いが、呪いの雰囲気が色濃くたちこめている。

波は荒く、岩礁は鋭く、嵐のときにはいまでもときどき溺死者が出る。・・・

いまでも島に霧のたちこめるたそがれどきには、ロッホ・ボフィンの砂利浜を、幻のように牛に乗って駆ける老婆の姿を、人は目にすることがあるのだという。

あるいはまた、湖、ロッホ・ボフィンの中から老婆と雌牛が姿を現すこともある、七年にいちど、あるいはまた、何か差し迫った大きな災いの前兆として。・・・

*