2020年03月07日

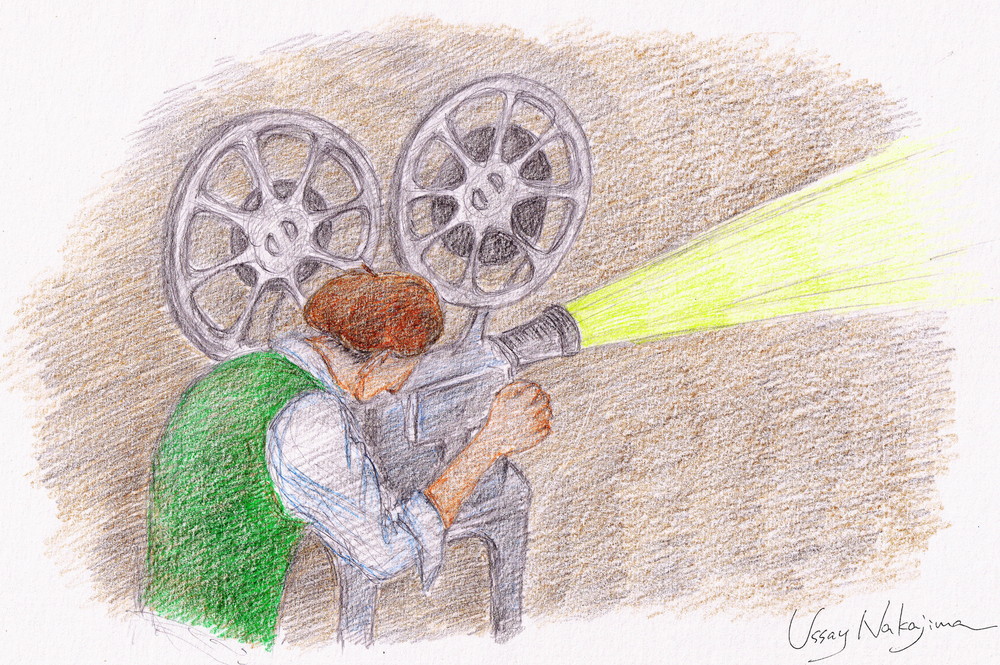

海岸通りのデュラスへ(ドキュメンタリーフィルム)

海岸通りのデュラスへ(ドキュメンタリーフィルム)

(画像をクリックすると動画サイトへ移動します)

ずっと前からとりかかっていた作品が、ようやく形になったのでご紹介します。

作家マルグリット・デュラスと、その晩年の恋人ヤン・アンドレアの軌跡をたどりながら、愛の本質について思いを巡らすドキュメンタリー。

2012年のはじめてのフランスへの旅の目的だった作品です。

って、どれだけ時間かかってるんだ…。

いまや住んで6年になろうというのに、フィルムの中の私はいまだ、フランスに着いたばっかりです。やれやれ。

というわけでこの記事では、この作品に取りかかってきた経緯と、作品のテーマについて少し記します。

***

映像の大部分は、2012年の旅行当時に撮影。ゆく先々、列車やバスの窓からカメラを回していました。

(ちなみにこのときの旅行についてはブログ記事にも書いています。

左のカテゴリバーの下のほうにある<仏蘭西紀2012>、および<仏蘭西紀2012その2>からどうぞ。)

ナレーションのテキストは、日本語で2014年に。

さいしょの語学学校の奨学金への応募の作文として書いた。

おかげで学費がだいぶ浮いたので、家計にも貢献したわけです。

そのフランス語訳は、2016年。こちらの院への応募のプロジェクトとして書き上げた。

院は落ちてしまったけれど、これつくっておいたおかげで今回すごい助かった。

当時の自分にはずいぶん背伸びした、無謀な企てで、しかも〆切までの時間との戦い。

でもやりたいことをやっていたので、作業のさなかは熱中して楽しかったな。

全体で10ページ以上あったのに、語学学校の先生、ひと晩で見て、直してくれて、ありがたかった。

2016年の夏には、夕方から夜にかけてのシーンに使うパリの街の風景をけっこうな量撮り直した。

旅行した2012年当時は、時間的な制限があったうえ、カメラのバッテリーの持続時間の問題もあって、

なかなか撮りたいだけ撮るというわけにいかなかったのです。

その点、「住んでる」というのは撮影には最強よね。

同じ年に、BGMに使う曲を5,6曲つくった。

久びさにバイオリンを引っぱり出してきて、肩あてのゴム管が劣化してしまっていたので買い替えたりしたっけ。

バイオリンの音色を使いたい曲があって、一週間くらい練習したけど、結局下手くそすぎてお蔵入り。w

結局ほぼすべてピアノとシンセサイザーで仕上げることに。

今回はそのうち4曲くらいを使っている。

2019年の春、大学の映画クラスの課題のひとつとして、これのダイジェスト版をまず制作。

そのときは不評だったが、それが今回のベースとなった。

そして秋学期の別のクラスで、めんどくさい心理戦のすえに何とか課題としてねじこむことに成功し

次から次へと降ってくるほかの授業の課題に邪魔されながらも、クリスマスからの2週間の突貫編集で

ほぼ形になるまで仕上げ。その後、細部の手直しを果てしなく繰り返して今に至るー。

今回、字幕として使うことになったフランス語のテキストは、このときもずいぶん直された。

学期中の大部分、この細部の表現のニュアンスをめぐってああでもない、こうでもないとやっていた。

この調子じゃいつまでたっても終わらない、と思えたほど。

でも、非ネイティヴの書いた独特な面白さがあるらしく、自分では分からないのだけど、

「そういう部分は、あなたのオリジナルだから、残しておく」と言われた。そう言ってくれるのは親切ね。

こんな感じに仕事や授業や何やのすきまを縫って、そのときどきの外からの要求をなるだけ利用して取りこみ、

擦り合わせながら、レンガをひとつずつ積み上げるように進めてきた。

形にしたいという思いはずっと持っていたから、さいごにはかなったけど… それにしても時間かかったな。

撮りためた映像や写真がとにかくいっぱいあって、すきま時間で整理しているとその中で迷子になってしまい、

ぜんぶ見終わったころには最初のほうがどうだったか忘れてる。その繰り返し。

全体を俯瞰し把握するというのは、まとまった時間がないとできないことだ。

それがこれまでかなわなかった最大の要因。

***

ところで、これは言っておかないと無責任だと思うので、言っておく。

これは「こうあってほしい」というのを体現した「私のフランス」にすぎない。

綺麗な映像ばかりのように見えるかもしれないが、上位1%のいちばん綺麗な上澄みを掬い取ったにすぎない。

ともかく、現実のフランスは、この100倍くらいイやなとこばっかりと思ってほしい。

あまりにイやなとこばっかりなので、せめて自分の作品の中でくらいは綺麗であってほしいと思ったの。

あ、でもいい人もいますよ、もちろん。これも言っておかないと。

***

作品のテーマについて。

長い時間をかけてひとつの作品をつくったときにありがちなのだけど、

作り手のものの考え方感じ方も変わってゆくから、今の私自身はあまりこういった問題について考えていない。

愛というのは深遠で普遍的なテーマで、いちどはとことん掘り下げてみるのもいいと思うけれど、

正直そんなにいつまでも、死ぬまでずっと考え続けるような問題でもないと思う。

このへんはいろいろ論争のあるところかもしれないけれど。

愛というコトバのイメージ、それがポジティヴかネガティヴかと言われると、私にとっては、それはネガティヴだ。

愛と言われると、まぁそういう育ち方をしているから仕方ないのだけれど、いまだに、まずさいしょに

キリスト教でいう愛のイメージを考えてしまう。神を愛せ、人を愛せ的な。

そしていまだにこのコトバに、かすかに首を絞められるような息苦しさを覚える。

つまり、私にとってそれはまず命令されるもの、要求されるものだったから。

愛というのが人類の追い求めるべき至上の価値のように言われているのは、考えてみるとふしぎだと思いませんか。

キリスト教国ならともかく、文化的にも政治的にもあんまりキリスト教とは関係のない日本においてさえ、

ほかの色んな価値を差し置いて、ちょっと別格で、特別なものに思われている気がする。でもほんとにそうだろうか。

そもそも、人が生きていくのに愛ってほんとうに必要? 私は必要とするだろうか?

愛とは なくてもやっていけるときに はじめて手に入るらしい… 興味深い考えではある。

けれど… 一周して戻ってきて、私はやっぱり、愛とは掛け心地のよいソファのようなものであってほしい。

それは変わらない。

なくてもやっていけるときにしか手に入らないものって、はっきり言って何になるの?

ゆっくり体を休めることもできず、場所を取るだけのソファなんて? ってことになってしまう。

愛とは掛け心地のよいソファのような… これが私のしぜんな感覚なのだけれど、

これが椅子でもベッドでもなくて、ソファっていうところが示唆的だなと思う。

ソファって、まぁ嗜好品よね。ぜったいないと生きていけないっていうようなものではない。

しかもほんとに掛け心地のよいソファなんて究極的にはあまり実在せず、

だいたいが体重をかけると潰れてしまうというもの。

こんなことを言うと恐れ多いようだけど、だったらそれほど意味ないのでは?

こうして受け取る側に対して保証できないうえ、愛はまた、与える側に対しても大変な負担を強いる。

愛は人の尊厳を奪う。けなされても罵倒されても耐えているヤンの姿。

愛している側の人間としてかくあるべきとは思うけれど、やっぱり…

見ているとこっちも惨めな気分になる。はっきり言ってあまり気持ちのいいものではない。

できればだれにも、あんな状況にあってほしくないと思ってしまう。

愛というのはもらうにしても与えるにしても、ちょっと重苦しすぎて要求が大きすぎる気がする。

私のために一生を捧げ、生きるも死ぬも私しだいなんて、

そんな類の愛を誰かに要求するのは、あまりに暴力的で、失礼で、気の毒すぎる。

今の私はそう思う。

このことはまた書くかもしれないけれど、長くなるので、とりあえずはこのへんで。

(画像をクリックすると動画サイトへ移動します)

ずっと前からとりかかっていた作品が、ようやく形になったのでご紹介します。

作家マルグリット・デュラスと、その晩年の恋人ヤン・アンドレアの軌跡をたどりながら、愛の本質について思いを巡らすドキュメンタリー。

2012年のはじめてのフランスへの旅の目的だった作品です。

って、どれだけ時間かかってるんだ…。

いまや住んで6年になろうというのに、フィルムの中の私はいまだ、フランスに着いたばっかりです。やれやれ。

というわけでこの記事では、この作品に取りかかってきた経緯と、作品のテーマについて少し記します。

***

映像の大部分は、2012年の旅行当時に撮影。ゆく先々、列車やバスの窓からカメラを回していました。

(ちなみにこのときの旅行についてはブログ記事にも書いています。

左のカテゴリバーの下のほうにある<仏蘭西紀2012>、および<仏蘭西紀2012その2>からどうぞ。)

ナレーションのテキストは、日本語で2014年に。

さいしょの語学学校の奨学金への応募の作文として書いた。

おかげで学費がだいぶ浮いたので、家計にも貢献したわけです。

そのフランス語訳は、2016年。こちらの院への応募のプロジェクトとして書き上げた。

院は落ちてしまったけれど、これつくっておいたおかげで今回すごい助かった。

当時の自分にはずいぶん背伸びした、無謀な企てで、しかも〆切までの時間との戦い。

でもやりたいことをやっていたので、作業のさなかは熱中して楽しかったな。

全体で10ページ以上あったのに、語学学校の先生、ひと晩で見て、直してくれて、ありがたかった。

2016年の夏には、夕方から夜にかけてのシーンに使うパリの街の風景をけっこうな量撮り直した。

旅行した2012年当時は、時間的な制限があったうえ、カメラのバッテリーの持続時間の問題もあって、

なかなか撮りたいだけ撮るというわけにいかなかったのです。

その点、「住んでる」というのは撮影には最強よね。

同じ年に、BGMに使う曲を5,6曲つくった。

久びさにバイオリンを引っぱり出してきて、肩あてのゴム管が劣化してしまっていたので買い替えたりしたっけ。

バイオリンの音色を使いたい曲があって、一週間くらい練習したけど、結局下手くそすぎてお蔵入り。w

結局ほぼすべてピアノとシンセサイザーで仕上げることに。

今回はそのうち4曲くらいを使っている。

2019年の春、大学の映画クラスの課題のひとつとして、これのダイジェスト版をまず制作。

そのときは不評だったが、それが今回のベースとなった。

そして秋学期の別のクラスで、めんどくさい心理戦のすえに何とか課題としてねじこむことに成功し

次から次へと降ってくるほかの授業の課題に邪魔されながらも、クリスマスからの2週間の突貫編集で

ほぼ形になるまで仕上げ。その後、細部の手直しを果てしなく繰り返して今に至るー。

今回、字幕として使うことになったフランス語のテキストは、このときもずいぶん直された。

学期中の大部分、この細部の表現のニュアンスをめぐってああでもない、こうでもないとやっていた。

この調子じゃいつまでたっても終わらない、と思えたほど。

でも、非ネイティヴの書いた独特な面白さがあるらしく、自分では分からないのだけど、

「そういう部分は、あなたのオリジナルだから、残しておく」と言われた。そう言ってくれるのは親切ね。

こんな感じに仕事や授業や何やのすきまを縫って、そのときどきの外からの要求をなるだけ利用して取りこみ、

擦り合わせながら、レンガをひとつずつ積み上げるように進めてきた。

形にしたいという思いはずっと持っていたから、さいごにはかなったけど… それにしても時間かかったな。

撮りためた映像や写真がとにかくいっぱいあって、すきま時間で整理しているとその中で迷子になってしまい、

ぜんぶ見終わったころには最初のほうがどうだったか忘れてる。その繰り返し。

全体を俯瞰し把握するというのは、まとまった時間がないとできないことだ。

それがこれまでかなわなかった最大の要因。

***

ところで、これは言っておかないと無責任だと思うので、言っておく。

これは「こうあってほしい」というのを体現した「私のフランス」にすぎない。

綺麗な映像ばかりのように見えるかもしれないが、上位1%のいちばん綺麗な上澄みを掬い取ったにすぎない。

ともかく、現実のフランスは、この100倍くらいイやなとこばっかりと思ってほしい。

あまりにイやなとこばっかりなので、せめて自分の作品の中でくらいは綺麗であってほしいと思ったの。

あ、でもいい人もいますよ、もちろん。これも言っておかないと。

***

作品のテーマについて。

長い時間をかけてひとつの作品をつくったときにありがちなのだけど、

作り手のものの考え方感じ方も変わってゆくから、今の私自身はあまりこういった問題について考えていない。

愛というのは深遠で普遍的なテーマで、いちどはとことん掘り下げてみるのもいいと思うけれど、

正直そんなにいつまでも、死ぬまでずっと考え続けるような問題でもないと思う。

このへんはいろいろ論争のあるところかもしれないけれど。

愛というコトバのイメージ、それがポジティヴかネガティヴかと言われると、私にとっては、それはネガティヴだ。

愛と言われると、まぁそういう育ち方をしているから仕方ないのだけれど、いまだに、まずさいしょに

キリスト教でいう愛のイメージを考えてしまう。神を愛せ、人を愛せ的な。

そしていまだにこのコトバに、かすかに首を絞められるような息苦しさを覚える。

つまり、私にとってそれはまず命令されるもの、要求されるものだったから。

愛というのが人類の追い求めるべき至上の価値のように言われているのは、考えてみるとふしぎだと思いませんか。

キリスト教国ならともかく、文化的にも政治的にもあんまりキリスト教とは関係のない日本においてさえ、

ほかの色んな価値を差し置いて、ちょっと別格で、特別なものに思われている気がする。でもほんとにそうだろうか。

そもそも、人が生きていくのに愛ってほんとうに必要? 私は必要とするだろうか?

愛とは なくてもやっていけるときに はじめて手に入るらしい… 興味深い考えではある。

けれど… 一周して戻ってきて、私はやっぱり、愛とは掛け心地のよいソファのようなものであってほしい。

それは変わらない。

なくてもやっていけるときにしか手に入らないものって、はっきり言って何になるの?

ゆっくり体を休めることもできず、場所を取るだけのソファなんて? ってことになってしまう。

愛とは掛け心地のよいソファのような… これが私のしぜんな感覚なのだけれど、

これが椅子でもベッドでもなくて、ソファっていうところが示唆的だなと思う。

ソファって、まぁ嗜好品よね。ぜったいないと生きていけないっていうようなものではない。

しかもほんとに掛け心地のよいソファなんて究極的にはあまり実在せず、

だいたいが体重をかけると潰れてしまうというもの。

こんなことを言うと恐れ多いようだけど、だったらそれほど意味ないのでは?

こうして受け取る側に対して保証できないうえ、愛はまた、与える側に対しても大変な負担を強いる。

愛は人の尊厳を奪う。けなされても罵倒されても耐えているヤンの姿。

愛している側の人間としてかくあるべきとは思うけれど、やっぱり…

見ているとこっちも惨めな気分になる。はっきり言ってあまり気持ちのいいものではない。

できればだれにも、あんな状況にあってほしくないと思ってしまう。

愛というのはもらうにしても与えるにしても、ちょっと重苦しすぎて要求が大きすぎる気がする。

私のために一生を捧げ、生きるも死ぬも私しだいなんて、

そんな類の愛を誰かに要求するのは、あまりに暴力的で、失礼で、気の毒すぎる。

今の私はそう思う。

このことはまた書くかもしれないけれど、長くなるので、とりあえずはこのへんで。

2020年03月07日

アレクサンドルIII世橋(ショートフィルム)

アレクサンドルIII世橋(ショートフィルム)

(画像をクリックすると動画サイトが開きます)

去年撮ったフィクションの短いフィルムを公開したので、ご紹介します。

相当昔から構想しているもので、ちゃんと撮ると2時間の長編映画になるような作品ですが、

今回は全体のストーリーの要となる部分のみを撮影。

この記事では、作品のあらすじや撮影の経緯などについて記します。

***

<あらすじ>

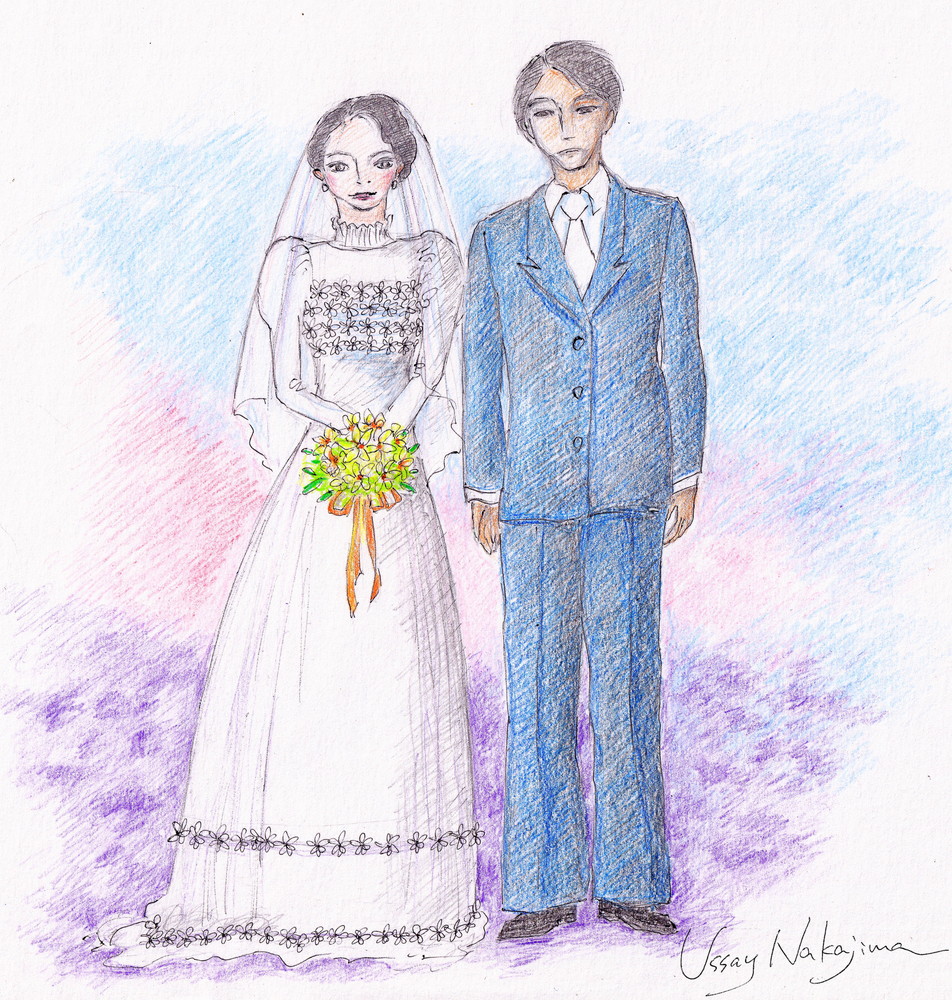

シルヴィーはモンパルナスの貧しい踊り子だった。

ある日、彼女は裕福な実業家ジュスタンと出会う。

手に手を取って スターダムを駆け上がった二人。

だが ある晩…

というような物語。

これは実は遠い昔、夢で見たことをそっくり再現したものなのです。

あの頃はフランスに行ったことさえなかったけれど、たぶんあれはオペラ座だったと思う。

夢の中で私はシルヴィーを演じていた。というか、シルヴィーを生きていた。

最後の場面では、ほんとに心が打ち砕かれる思いがした。

目が覚めたとき、「なんて哲学的な夢だろう!」と思って、忘れないように書き留めておいた。

***

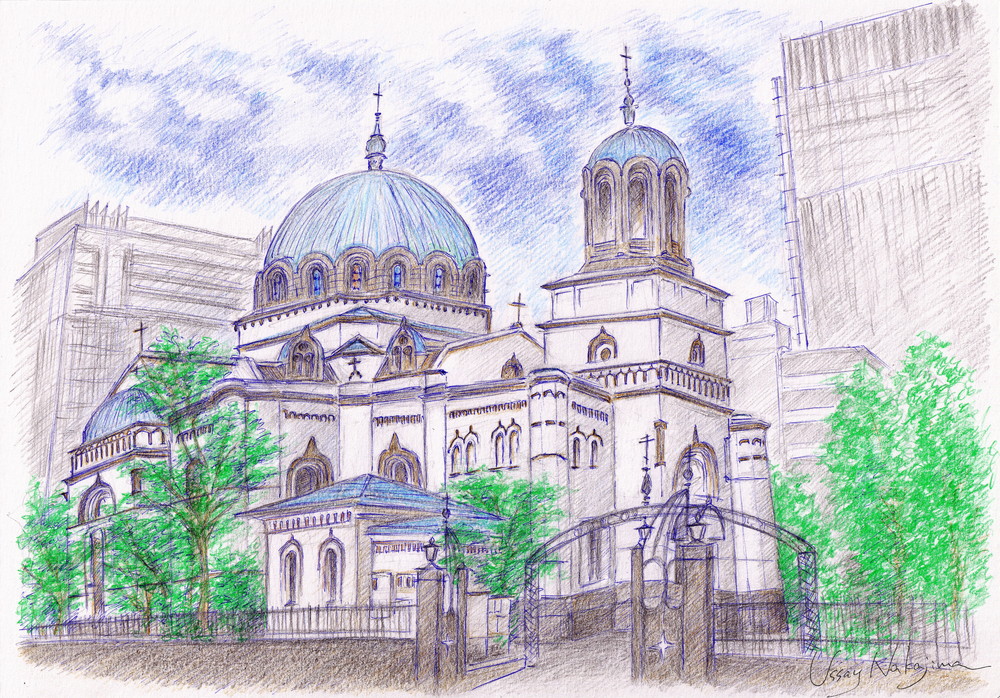

この場面のキーパーソンである<赤い男>の風貌や存在感が、ほんとに独特で。

これを映画で再現できたら面白いなあ、でもあの役柄を演じられる人はそうそういないだろうな、と思っていた。

ところが、去年、2019年の春先、ちょうど1年くらい前のことになるのだけど、

大学の映画制作クラスのさいしょの授業で、あらわれた講師の先生というのが…

ひと目見たとき、「あ、この人は<赤い男>だ!」って。

顔立ちや喋り方までも、夢で見たのとそっくり。

「ぜひともあの場面をこの授業で撮らなきゃ! そして、この人に<赤い男>を演じてもらわなきゃ!」と。

すぐさまシノプシスを送って、何度も頼み込んで、

「いや自分はプロの俳優じゃないから…」と渋るのを説得して、口説き落として、撮影にこぎつけたのです。

そのほかの登場人物は、クラスメートに頼んだり、その先生の知り合いの役者さんに声をかけてもらったり。

みんなほんとに親切に協力してくれました。ほんと、ありがたかった。

自分のプロジェクトとなると、いくら面倒でもちっとも苦にならないですね。

やることや準備すべきものが山ほどあったのだけど、楽しくて仕方なかった。

構内の撮影許可をどこに申請したらいいのか誰も知らなくて、4か所くらいたらい回しされたり。

カフェでも撮りたかったので撮影を願い出たけど、5件くらいまわってことごとく断られたり。

シナリオやデクパージュももちろん自分で書いて。

衣装はリサイクルショップで探したり、友だちが貸してくれたり。

シルヴィーのドレスのスカートの部分は自分でつくったのです。

モンマルトルの問屋街まで生地を買いに行ったりして。

知らなかったのだけど、有名なんですね。上野とか、あのへんの問屋街みたいな感じ。

そうそう、マスカレードの仮面もつくったのでした。

ネットでいろんな仮面の画像を検索して、参考にしたりして。

仮面に使う金紙売ってるお店探してまわったりした。

音楽もぜんぶオリジナルです。

台本書き、場所探し、衣装づくり、みんなへの連絡…。

なんか、やってること、劇団のときとほぼほぼ変わらない。w

去年の5月と7月に集まってもらって撮って、すぐに仕上げたかったのですが、

夏以来なぜだか編集ソフトが開かなくなってしまってね。

すごい四苦八苦して、ようやくまた開くやり方を見つけて。

おもにその技術的な問題で、今までかかってしまいました。

まあ、いろいろと不充分な点はありますが、目下の自己ベストです。

いつかこれ、物語の全体を撮れたらいいなあ。

レオス・カラックスの<ポン・ヌフの恋人>のためにつくられたパリの街のセットを、

使わせてくれたりしたらうれしいな。

この物語は文筆作品としても執筆中で、仕上がったらここにも乗せる予定です。

(画像をクリックすると動画サイトが開きます)

去年撮ったフィクションの短いフィルムを公開したので、ご紹介します。

相当昔から構想しているもので、ちゃんと撮ると2時間の長編映画になるような作品ですが、

今回は全体のストーリーの要となる部分のみを撮影。

この記事では、作品のあらすじや撮影の経緯などについて記します。

***

<あらすじ>

シルヴィーはモンパルナスの貧しい踊り子だった。

ある日、彼女は裕福な実業家ジュスタンと出会う。

手に手を取って スターダムを駆け上がった二人。

だが ある晩…

というような物語。

これは実は遠い昔、夢で見たことをそっくり再現したものなのです。

あの頃はフランスに行ったことさえなかったけれど、たぶんあれはオペラ座だったと思う。

夢の中で私はシルヴィーを演じていた。というか、シルヴィーを生きていた。

最後の場面では、ほんとに心が打ち砕かれる思いがした。

目が覚めたとき、「なんて哲学的な夢だろう!」と思って、忘れないように書き留めておいた。

***

この場面のキーパーソンである<赤い男>の風貌や存在感が、ほんとに独特で。

これを映画で再現できたら面白いなあ、でもあの役柄を演じられる人はそうそういないだろうな、と思っていた。

ところが、去年、2019年の春先、ちょうど1年くらい前のことになるのだけど、

大学の映画制作クラスのさいしょの授業で、あらわれた講師の先生というのが…

ひと目見たとき、「あ、この人は<赤い男>だ!」って。

顔立ちや喋り方までも、夢で見たのとそっくり。

「ぜひともあの場面をこの授業で撮らなきゃ! そして、この人に<赤い男>を演じてもらわなきゃ!」と。

すぐさまシノプシスを送って、何度も頼み込んで、

「いや自分はプロの俳優じゃないから…」と渋るのを説得して、口説き落として、撮影にこぎつけたのです。

そのほかの登場人物は、クラスメートに頼んだり、その先生の知り合いの役者さんに声をかけてもらったり。

みんなほんとに親切に協力してくれました。ほんと、ありがたかった。

自分のプロジェクトとなると、いくら面倒でもちっとも苦にならないですね。

やることや準備すべきものが山ほどあったのだけど、楽しくて仕方なかった。

構内の撮影許可をどこに申請したらいいのか誰も知らなくて、4か所くらいたらい回しされたり。

カフェでも撮りたかったので撮影を願い出たけど、5件くらいまわってことごとく断られたり。

シナリオやデクパージュももちろん自分で書いて。

衣装はリサイクルショップで探したり、友だちが貸してくれたり。

シルヴィーのドレスのスカートの部分は自分でつくったのです。

モンマルトルの問屋街まで生地を買いに行ったりして。

知らなかったのだけど、有名なんですね。上野とか、あのへんの問屋街みたいな感じ。

そうそう、マスカレードの仮面もつくったのでした。

ネットでいろんな仮面の画像を検索して、参考にしたりして。

仮面に使う金紙売ってるお店探してまわったりした。

音楽もぜんぶオリジナルです。

台本書き、場所探し、衣装づくり、みんなへの連絡…。

なんか、やってること、劇団のときとほぼほぼ変わらない。w

去年の5月と7月に集まってもらって撮って、すぐに仕上げたかったのですが、

夏以来なぜだか編集ソフトが開かなくなってしまってね。

すごい四苦八苦して、ようやくまた開くやり方を見つけて。

おもにその技術的な問題で、今までかかってしまいました。

まあ、いろいろと不充分な点はありますが、目下の自己ベストです。

いつかこれ、物語の全体を撮れたらいいなあ。

レオス・カラックスの<ポン・ヌフの恋人>のためにつくられたパリの街のセットを、

使わせてくれたりしたらうれしいな。

この物語は文筆作品としても執筆中で、仕上がったらここにも乗せる予定です。

2021年08月28日

モネの庭の想い出:私の家族を描いた映像作品のためのスクリプト

モネの庭の想い出:私の家族を描いた映像作品のためのスクリプト

パリ第8大学院映画監督科にて制作中の短編映像プロジェクトのためのスクリプト。

Séquence1 -jour, extérieur

Ma visite tardive au jardin de Monet

ジヴェルニーのモネの庭をはじめて訪れたのは、2017年4月のことだった。パリに住んで、すでに3年が経っていた。正直なところ、それまでこの地を訪れようと思ったこともなかった。あまりに有名すぎて。モネ自体にも、とくに興味もなかったし。

それが、このときはじめて訪れようと思った… その顛末を、少し語りたいと思う。この庭にまつわる、極めて個人的なエピソード、私の家族の物語を。

Séquence2 -jour, intérieur

Le tableau des glycines de mon enfance

中島家の人間には、絵やアートに係わってきたものが多かった。プロ・アマ問わず。

母は画家志望だったし、祖父と大叔父も絵を描いた。祖母は書道と生け花の先生だった。

みんな、何かしらそういう血をもって生まれてきたのだと思う。

子供のころから、家のあちこちには母の描いた絵が掛かっていた。それが日常の景色だった。

母は美大で学び、企業のデザイン部で働いていた。

客間にかけられた、藤を描いたこの巨大な絵。

母はそれを「モネのスタイルで」描いたと言っていた。

その作風は、たしかに印象派だ。線がほとんどなくて、ほぼ色と光だけ。色どうしも互いに溶けあい、夢の中にまどろむよう。

幼い頃のこの記憶から、モネというとこの絵が浮かんだ。

もっとも、モネ自体のことはあまりいいと思っていなかった。

私は長いこと、モネの作品といっては睡蓮の連作しか知らなかった。子供のころの私の目に、それはひどくぼやけて見えた。何でもっと、輪郭をきちっと描かないのだろう。退屈で眠そうで、何で世間でそれほど高く評価されているのかふしぎだった。

Séquence3 -jour, intérieur

Ma redécouverte de Monet à l'Orangerie

(画像お借りしました)

パリに住んでほどなく、私はほぼ偶然のように、チュイルリー公園の片隅にあるオランジュリーを訪れた。モネの睡蓮の連作が収められているところだ。

その内装、卵型の展示空間、自然光を取り入れた照明設計。当時としては驚くべき前衛性だが、すべてモネ自身の設計になるものだ。

(画像お借りしました)

そこで私にとって衝撃だったのは、常設展示場のモニターで流れていたあるビデオだった。

(いまでも覚えているが、ナレーションがフランス語で字幕が英語で、目と耳が分断される感じで、ひどく頭が混乱した。

とにかく)そこで初めて知ったのは、モネが晩年、視力の衰えに苦しんで、「絵が下手になってしまった」と嘆いていたこと。

実は、私自身の祖父の身に、まったく同じことが起きていたのだった。

はじめて、睡蓮の連作のタッチがときにあれほど曖昧でぼやっとしている理由を理解した。あれは必ずしもモネ自身の筆致、意図ではなかったのだ。

それ以来、このモネという画家に対して、ずいぶんと同情を寄せるようになった。

Séquence4 -jour, intérieur

La vie et l'art de mon grand-père, Sabro Nakajima 1

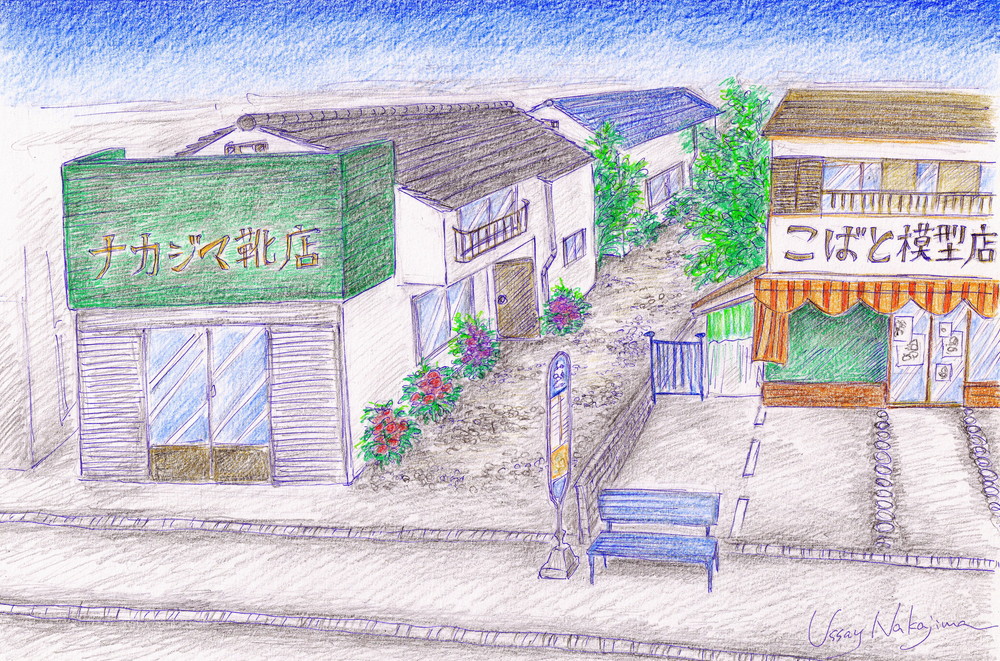

私の祖父の描いた絵だ。中島三郎、母方の祖父。

祖父は真のアマチュアだった。野心なしに、ただ描くことを愛した。彼が描きはじめたのは、60歳の誕生日に母が絵の具を贈ってからのことだった。

祖父はかなりの多作だった。これらはなかでもその代表作といえるもの。彼のよさがよく出ていると思う。その善良さ、正直さ、誠実さが。祖父はほんとに、この絵そのままの人間だった。

Séquence5 -jour, intérieur

La vie et l'art de mon grand-père, Sabro Nakajima 2

祖父のルーツはちょっと謎だ。その父親、私にとっては曽祖父にあたるが、この人はロシア系だと言われていた。曽祖父は日本人だが、とても背が高く、碧い目をしていた。その妹、私にとっては大叔母にあたるが、その人も碧い目をしていたという。「ふしぎだったわよ、訪ねていくと、もんぺ姿で畑仕事しているのに、目が碧いのよ」と、母は言っていた。

曽祖父の家族はロシア正教の信徒だった。子供たちもみな、祖父を含め、洗礼名をもっていた。履物屋を営んでいて裕福な家だったが、戦後の恐慌でほぼ無一文になったそうだ。

第二次世界大戦のとき、祖父は徴兵されて中国へ送られた。夜間に見張りに立ったとき、狼の吠える声を聞いたという。

「独特の、腐ったような声なんだ」と。

その地で彼は<良心的兵役拒否者>も目撃していた。だが当時は、まったく見当もつかなかった。「何者なんだろう」と思っていたと。命令を拒否することは、銃殺につながりかねなかった。

ずっとあとになって、何十年もたってから、祖父はそれがキリスト教徒の一派で、「神と隣人への愛ゆえに」武器を取ることを拒否した者たちであったのだと知った。

彼らは伝道で祖父の家を訪ねてきて、祖父と祖母は聖書を学び始めた。そして洗礼を受けたー祖父に関しては「再洗礼」か、そしてキリスト教徒になった。祖父も祖母も、のちに母も。

かくてキリスト教は中島家のもうひとつの遺産だ。私自身はキリスト教を去ってもう長らくになるが、今でも聖書のことは手に取るように知っている。

Séquence6 -jour, intérieur

La vie et l'art de mon grand-père, Sabro Nakajima 3

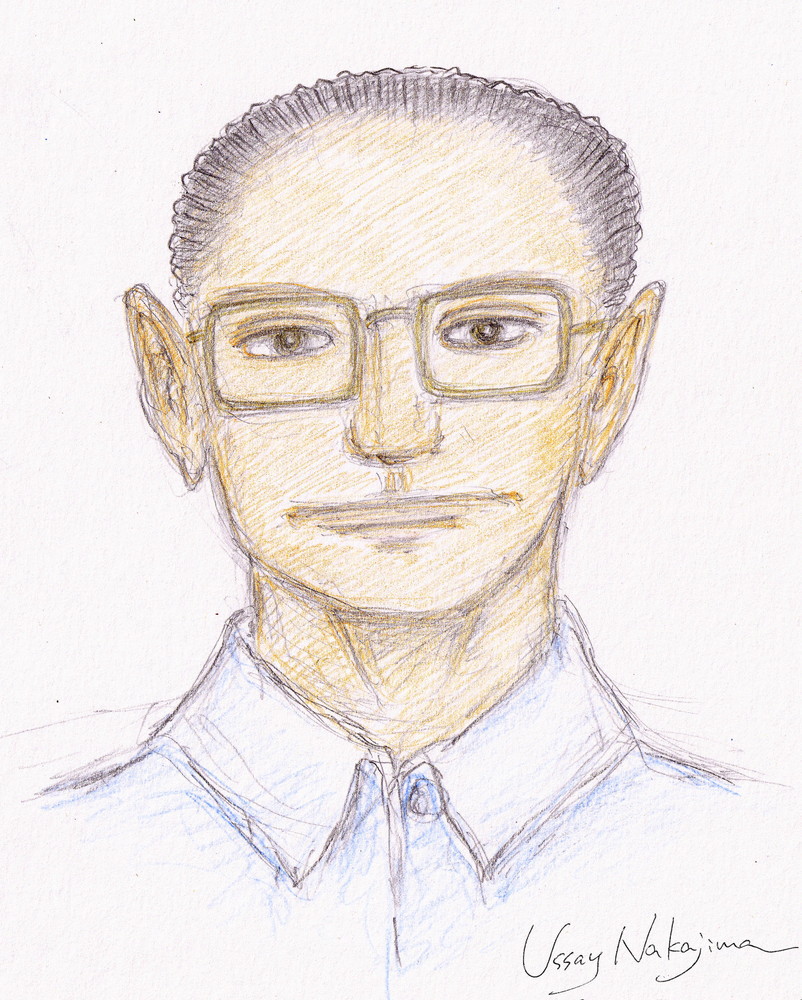

祖父の若き日に戻ろう。

彼は専門学校でエンジニア技術を学び、飛行機製造の会社に入った。だが、出世競争にうんざりしてほどなくやめてしまった。そのあとは映画の上映技師として働いていた。あちこちの地方をまわり、映画館や学校で映写機を回した。彼が当時どんな映画を上映していたのか、どんな映画が好きだったのか、いま知る者はいない。でも気がついたらいま自分が映画を学んでいるというのは、ふしぎなめぐりあわせだなと思う。

裕福な家で、苦労を知らずに育ったため、祖父はお金に関してはまったく話にならなかった。あるとき、彼は仕事で集金に行き、一銭も回収できずに戻ってきた。彼は駅に着くと家に電話してきて、祖母に駅まで迎えに来てくれと頼んだ。バスの切符を買うお金もなかったのだ。祖母は呆れかえって天を仰ぐしかなかった。

こんな調子だったので、祖母は三人の子供を育てるためにひどく苦労した。靴屋を営んだり、生け花の先生をしたり、せっせと働いて家計を支えた。

生け花は花のアレンジメントをする日本のアートだ。

彼女は絵を描かなかったが、そういうわけで、しぜんとフォルムやラインについての感性をもっていたと思う。

Séquence7 -jour, intérieur

La vie et l'art de mon grand-père, Sabro Nakajima 4

私が生まれる少し前に、生活のための彼らの戦いはようやく終わりを迎えていた。三人の子供は独立して、夫婦ふたりのしずかな暮らしだった。彼らの小さな家は五人で住むには狭すぎたが、ふたりになって、今やっとちょうどよく快適に住める感じだった。

滓の上でワインがたゆたうように、この家のなかでは、時間は過去の滓のうえにたゆたっていた。

そんなにも多くのできごとがあったあとで、積み重なった歴史のうえに、平和な時間が。

柱時計のものうげなチクタクいう音、気骨ある黒檀のソファ、祖母が櫛と髷に挿すピンを入れていた、アンティークのキャビネット、ぶどうの蔓のレリーフが彫られたアカシアの引出しだんす・・・

祖父は長年ヘビースモーカーだった。だが、キリスト教徒になるために煙草をやめた。

喫煙という習慣はキリスト教的ではない、というのが彼らの教えだった。健康も損なうし、隣人愛にもとる。

それを聞いた日から、祖父はふっつりと煙草をやめた。それから死ぬまで、一本も吸わなかった。誰もがこれには驚いた。

祖父が洗礼を受けた日のことを、私はおぼろげに覚えている。そして正確にいうと、彼らの暮らしはまだ、ものすごく平穏というわけではなかった。ひっきりなしに来客があった。キリスト教徒の仲間たち、祖母の生徒たち、隣人たち、履物屋のお客たち…

湘南の彼らの家は、私のところよりずっと都会だった。夏にはみんなで江の島へ出かけたりした。

夜にはすぐ前の大通りを、暴走族のバイク集団が走り抜けた。

そのころには、祖父は絵を始めていた。全くの独学だった。油絵の描き方についての本や雑誌を買ってきて、描き方のテクニックを少しずつ学んでいった。二階の一室を、彼は自分のアトリエにしていた。そこには油絵の具の重厚な匂いがただよい、イーゼルの上にはいつも、描きかけの絵が掛かっていた。

家族で彼らの家に遊びに行くのは、年にいちどくらい。

祖父は無口であまりしゃべらなかった。

七歳くらいの頃、近所をひとまわり、一緒に散歩したのを覚えている。

祖父はいつも、何か面白いことを言って私を笑わせようとした。さっぱり成功したためしはなかったけれど。

Séquence8 -jour, intérieur

La vie et l'art de mon grand-père, Sabro Nakajima 5

祖父は晩年、視力の大方を失い、ほぼ全盲に近かった。

絵の緻密な細部を描くことができなくなり、そのタッチはぼやけたものになった。

彼の最後の油絵は君子蘭の絵だったと思う。紅い花のデリケートなディテールはフラットであやふやなタッチで潰されていた。それはもはや彼の筆致ではなかった。

けれども彼は、モネみたいに、絶望に駆られてキャンバスを引き裂いたりしなかった。

彼は油絵をやめ、代わりに水彩を始めた。これはうまくいった。こうして彼は描きつづけた。

「目が見えないのにどうやって描いてるの?」と、母が聞いたことがある。「心の目で描いてるんだよ」と彼は答えた。

Séquence9 -jour, intérieur

La vie et l'art de mon grand-père, Sabro Nakajima 6

のちに祖父母は長年住んだ湘南の家を去り、私のところにほど近いケアホームに入った。祖父にとってはショックだっと思う。祖父は地元の会衆で長年、ほんとに長いこと実直に働いたのちに、やっとのことで<長老>に任命されたばかりだった。

それでもほかにどうしようもなかった。祖母が体を壊してしまい、祖父がひとりで面倒を見るには限界があった。

そんなわけでふたりは長く親しんだ会衆を、仲間たちをあとにした。

だがすぐに新しい土地で、あたらしい仲間たちを得た。

彼らはそこでキリスト教の活動を、伝道も含めてつづけ、祖父は絵もつづけた。

祖母が亡くなったあと、祖父は91歳まで生きた。そしてさいごまで絵を描いていた。

仲間たちは彼のもとを訪ねては花を贈り、彼はその花を描いた。

そのころ祖父が描いていた、宝石のような果物の小さな絵のシリーズを覚えている。祖父は私が欲しがると何でもくれた。私はこの時代の祖父の作品のささやかなコレクションをもっている。

祖父はいつも呑気で、楽観的だった。「見えないっていうのは悪いことばかりじゃないよ」と言っていた。「そのへん掃除してなくて埃が溜まっていても、あ、ちょっと見えなかったよ…っていってればいいんだから」

めったに不平をこぼすことはなかった。でも、だんだん体がきかなくなっていくというのは、辛いことに違いなかった。

あるとき、微笑みながらも、私にとっては意外だった詩編の句を引用したことがある。

「人の生涯は70年、たとえ頑健なもので80年だったとしても、難儀と煩わしいことがあるばかりです」

彼は腰にも問題を抱えていた。けれど彼はさいごまで自分の脚で歩き、杖をついて伝道に出掛けていた。

彼は車椅子を使うことを拒否した。ひとたび車椅子を使ったがさいご、二度と自力で歩けなくなる隣人たちを、ケアホームでたくさん見ていたからだった。

さいごの仕事として、彼は50枚近くの花や果物の絵を描いて、ケアホームの住人たち全員に贈った。

亡くなる二日前まで、彼は伝道に出ていた。その日、伝道を終えて帰ってきて、彼はケアホームの門のところで仲間たちをふり返って言った。「いままでこうして働いてこられたのも、皆さんのお陰です」

その日、私はその場にいたわけではない。あとになって、彼の仲間たちのひとりが話してくれたことだ。

このときのようすが、いまも映画の一場面のように心の目に浮かぶ。

中島迂生というこのペンネームを、私は長年、アートに関する活動で使っている。<中島>はこの祖父に敬意を表してつけたものだ。

Séquence10 -jour, intérieur

Ma redécouverte du tableau des glycines de Monet et la raison pourquoi j'ai pensé à visiter son jardin

(モネの描いた藤の絵:母の絵のモデルになったもの。画像お借りしました)

私は日本にいる母に、いちどフランスに来なよ、とずっと言っていた。彼女が若い頃から親しんだ、印象派の光の中にじっさい身を置くことは、絵を見るのとはまたぜんぜん違う経験になるだろう。

だが、母は首をたてに振らなかった。母は昔から自律神経系が弱かった。飛行機に乗るといつも調子を崩して、眩暈はするし熱を出してしまう。独身の頃、いちどアメリカに行ったとき大変だったことを、折に触れ口にしていた。

2016年の夏、日本に帰ったときのこと。母は膝を骨折してしまい、けっこうな大手術をして、杖を突いて歩いていた。急に年を取ったようだった。いまやフランスへ旅行なんてことは望むべくもないようだった。

母が「モネのスタイルで」描いたという、例の藤の絵の話になったとき。私ははじめて、モネ自身の藤の絵というのがあることを知った。モネって、藤も描いていたんだ。私は全く知らなかった。母が独自に、モネの睡蓮の様式を藤の花に援用して描いたのだと思っていた。

私はネットで検索し、ついにこの2作を見つけた。筆のタッチは母のものよりより自由で、抽象的だが、色彩のトーンはまさに瓜二つ。こうして、何十年もたって初めて、私は子供時代に毎日見ていた母の絵の原型となったこれらの作品を見出したのだった。

検索していると、ジヴェルニーのモネの庭の、咲き乱れる花々の画像がたくさん上がってきた。母がこの庭を訪れることができたらいいのに。

いろいろ考えを巡らすうちに、思った。

少なくとも、自分がこの庭を訪ねることはできる。そしてたくさん写真や動画を撮って、どんなふうだったか母に話してあげることはできるだろう…。

ジヴェルニーはパリからそう遠くないから、週末に訪ねるくらいなら容易なことだった。

Séquence11 -jour, extérieur

Le jardin de Monet

ジヴェルニーはパリから90キロ東北に位置する、セーヌの片ほとり、静かで絵のような小さな村だ。

クロード・モネ(1840-1926) は1883年、43歳でここに移り住んだ。7年後、彼は住んでいた家を買い取り、それから少しずつ、まわりの土地を買い取って庭を広げていった。有名な睡蓮のシリーズを手掛けたのはこの地においてのことだ。

彼は独学で造園を学び、園芸雑誌を購読し、自ら花の種や球根を注文した。

その庭は絵の題材となっただけでなく、それ自体がモネの作品であり、その情熱の産物だった。

Séquence12 -jour, intérieur

La vie et l'art de ma mère 1

「妥協の人生ですから」というのが母の口癖だった。

高校を出たのち、母は美大の通信科で学びながら、企業のデザイン部で働いた。8年かかって、ふたつの美大を出た。ひとつめは何と言ったっけ。ふたつめはムサビ。

ときに課題で描いた絵を提出しに、学校へもっていくことがあった。あまり大きいキャンバスだと、タクシーに乗せて運ばないといけなかった。

週末には都内のあらゆる美術館を見て回った。学生証があったので、割引料金で入れた。日本に来た名画はあらかた見たという。

絵描き仲間もたくさんいて、しばしば彼らの開く個展も見に出かけた。

母はあらゆる形のアートに対して豊かな感受性をもっていた。日本の伝統芸術に関しても。

北斎の版画の、雨の描写のみごとさについて話してくれたことがある。そのラインの微妙さ。

あとになって、モネの家で浮世絵の膨大なコレクションを見たときに感じたのは、日本人である自分より、モネの方がずっとこれらの作品に価値を見出していたんだなと。

母は、できることなら画家になりたかったと思う。

絵に関しては、複雑な思いを抱いていただろう。諦めつつも、諦めきれずに。

Séquence13 -jour, intérieur

La vie et l'art de ma mère 2

母は最初の会社で、定年までずっと働くつもりだった。

でも、「君がいると新しい子を取れないんだよね」と肩を叩かれてしまった。

「結婚したほうがいいよって言われたの」

そこで仕方なく、母は会社をやめて結婚した。この時代はそんなふうだった。

私の子供のころ、母はもうほとんど描いていなかった。

母の人生でますます重要なものとなっていたのはキリスト教の活動だった。

母は祖父母と同じ宗派に属していたが、母のところはまるで雰囲気が違った。

ひどく厳格で、容赦なかった。17世紀のボストンみたいなところだった。あと、ミヒャエル・ハネケの<白いリボン>みたいな。ああいう雰囲気だった。

母が常にキリスト教に惹かれていた、というのはほんとうだ。小さい頃、日曜日の朝6時に起きて、ひとりで教会に通っていたという。はじめはバスで、そのうち、お金がかかるので自転車で通うようになった。冬にはひどく寒かった。

子供のころから、母は精神的な糧を求めていたのだろう。

しかし、あの頃私が知っていたあの会衆は、ほんとにひどかった。

彼らは神の権威を振りかざして迫ってきた。

母はつねに追い立てられ、批判され、打ちひしがれていた。じっさい、正直に言っていた。自分は神への愛からというより義務感からやっているのだと。

絵は、たしかに禁じられてはいなかった。だが彼らはそこに、冷たく、疑り深いまなざしを向けてきた。彼らの信仰にあっては、絵などというのは何の役にも立たない気晴らしで、ほとんど犯罪に近かった。

ときどき、ほんとに稀に、母は思い出したように描いた。でも、いつも断片的な時間、この用事とあの用事のあいまに。まるで神から、小さな時間のかけらを盗むように。

その絵筆のタッチ、かつては自由に羽ばたいていたそれは、そのころになるとぎこちなく、制約を掛けられた感じだった。若い頃の母のタッチではなかった。

「やっぱり、毎日描いてないとね」と、母は言い訳のように言った。たしかに、母の生活には時間的な流麗さが欠けていた。でも、心の流麗さも阻まれていたことはまちがいなかった。

祖父の人生のなかでは、信仰とアートは矛盾なくたがいに調和していた。

だが母においては…

どちらも、同じ思想体系を備えた同じ宗派だったのに。

Séquence14 -jour, extérieur

Les glycines au jardin de Monet

そしてここに、その藤がある。

モネの愛した<日本の橋>のうえ。

うたがいもなく、10キロ四方でもっとも人口密度の高い場所だ。

藤は綺麗だったけれど、ちょっと弱っていて、疲れていて、枯れかかっているように見えた。

まぁ無理もない。毎日毎日、朝から晩まで引きも切らずに人が押し寄せ、ほめそやし、カメラを向ける。

それは誰だって疲れるだろう。

それでも、それをこの目で見るのは印象的な経験だった。

母の描いたあの藤の絵の、モデルのモデル、いわば祖ともいうべき存在だ。

時空を超えたこの長い旅、子供時代の、母の藤の絵が掛かっていたあの居間の記憶から始まったこの旅は、ついには私をこの庭にまで導いたのだった。

Séquence15 -jour, intérieur

La vie et l'art de ma mère 3

「妥協の人生ですから」というのが母の口癖だった。

それでも母を見るとき、複雑な思いを禁じ得ない。

仕事のために絵を諦め、結婚のために仕事を諦め、キリスト教のために離婚を諦め…

母に変わってモネの庭を訪れようと思い立った時、それは単に、母の骨折のためではなかったと思う。たぶん私は、母の夢の断片を回収し、母に返してあげたかったのだと思う。

Séquence16 -jour, intérieur

L'art et moi 1

私自身、絵に対しては複雑な思いをもっている。だが、母とは全く別な意味でだ。

育った環境のせいかどうかは分からない。小さい頃から、私は描こうと思ったものはなんでも、とくに苦労もなく描くことができた。

「絵を習ってるの?」と、よく聞かれた。習う?…私は当惑した。絵なんて習うもんじゃない。誰もどうやって息をするか「習っ」たりしない。

それどころか、私は幼稚園のときにはすでに絵を「教えて」いた。幼稚園のあと、友達たちが「絵を教えて!」といって家に遊びに来た。そこで私はワークショップみたいなことをしていた。

「大きくなったら画家になるの?」と聞かれることもあった。

いや、そんなつもりはなかった。私は作家になりたかった。

小学校よりあとは、絵に関してはだいたい苦い思い出しかない。

毎回、私の描いた絵は何かのコンクールに送られた。そして二度と帰ってこなかった。

放課後毎日のように残って描かされ、ひとたび描き終えると先生が持っていってしまって、二度と見ることはなかった。

しばしば、なんかの賞をもらって全校生徒の前で表彰されたりした。だが、自分の絵をこの手に取り戻すことは決してなかった。

のちに、私は自分の絵を手放してしまう前に写真を撮るようにした。そのころはスキャナもなかったし、カラーコピーもなかった。カメラもまだフィルムカメラだった。

うすらぼやけた何枚かの写真、それが子供時代の私に残されたすべてだ。

すべてはムダだ、何の役にも立たない…

どんなに頑張って描いても、結局は取られてしまう。

時間とエネルギーをただ奪われて、あとにはくだらない賞状が残るだけ。

搾取されてる感覚。怨恨は今に至るまで消えない。

Séquence17 -jour, intérieur

L'art et moi 2

学校のために描かされるのでない限りは、まぁまぁ悪くはなかった。

それでも、絵は決して、私の人生の中心であったことはなかった。

子供のころから、作家になりたかった。

ずっと物語を書いてきた。

その挿絵として、絵を描いたりもした。

私の絵は、後から色を塗ることがあっても、つねに線が主体だ。それが私のスタイルだ。

印象派じゃない。モネに似たところはない。

だからきっと、モネにたいして興味をもたなかったのだろう。

私は線がはっきりとして、的確な、アルブレヒト・デューラーやピーター・ブリューゲルみたいなほうが好きだった。

アイルランドに旅したあとは当地の風景を描いた画集を出し、個展もやった。

画集は、祖父の手に届けるのにちょうど間に合った。

アイルランドで撮った写真も見せたが、祖父は「写真より絵の方が面白い」と言ってくれた。それは今でも私の誇りだ。

風景を描いたその絵の何枚かに私は色を塗り、自分の始めた劇団のフライヤや、舞台背景としても使った。

Séquence18 -jour, intérieur

Sur ce projet de film : L'art et moi 3

私はこの作品で、おもに家族の物語を語るつもりだった。

おもに祖父と母について、彼らのアートと人生について。

母の絵はすべてつくばの家にあるし、祖父の絵も。

祖父が亡くなったあと、いくつかの代表作の油絵を残し、習作のスケッチブックや下描き類などは捨てられるところだった。

それを私はびっくりして止めたのだった。いやいや取っておいてよ!と私は主張し、それでそれらはすべて、今もつくばの家にある。

このフィルムをつくるために、私はその夏、日本に帰ったときにそれらをすべて撮影しようと思っていた。

ところが思いもかけず、パリに住んで以来はじめて、それは日本に帰ることのできない夏となった。

私は途方に暮れ、帰れるようになるまでのあいだ、代わりに何か撮るものを求めてまわりを見まわした。

何か絵に関係したもの…。

絵は決して、私の人生の中心であったことはなかった。

とりわけパリに住んで以来、描いた絵はほとんどない。

いつも課題や色々な手続きで忙殺されて、時間もなかった。

わずかに、数枚のイラスト。

映画を学ぶようになってから、授業の課題で描いたもの。

ストーリーボードやデクパージュ。

アニメーションの習作。

それくらい。

だがさいきん、全くの偶然から、私は再び描くようになった。

ロックダウンの少し前、私が働いていた近所のレストランが突然つぶれ、私は仕事を失った。

数カ月にわたって他のレストランなど、求人があれば何でもあたってみたが、職探しは難航した。

じきにまたロックダウンになった。

私はこの業界に見切りをつけ、オンラインでできる仕事を探し始めた。

そして前から興味のあったクラウドソーシングのサイトに登録し、自分の提供できそうなサービスを考えて出品した。

それは英語フランス語の翻訳と、そしてイラストの制作だった。

それを始めたとき、私はただ仕事がほしいだけだった。

このフィルムのことは考えていなかった。

だが、最初に入ってきたのはイラストの仕事だった。

こうして私は再び描きはじめた。

失われたノートルダムをテーマに描いたもの。

これが、私がはじめて描くことでお金をもらった作品となった。

それから、さらにこちらにいてできることを考え、そして私は祖父の家を描きはじめた。

その家は、もうない。だから日本に帰れたとしても撮影することはできない。

いまはただ、記憶の中にある姿を復元することしかできなかった。

Séquence19 -jour, extérieur

Perte, abandon et restauration

モネの庭の藤。

それは絵の主題であるばかりでなく。

私にとってそれは、ひとたび失われ、また見いだされたもの、再建されたものの象徴でもあった。

モネの死後、その家に住んでいた、家族の最後のメンバーは敷地を美術アカデミーに遺贈した。

長年、そこは人が住むこともなく打ち捨てられたままの状態で、雑草に覆われ、池は沼地と化していた。

そしてようやく1977年に至って、ジェラール・ヴァン・デル・ケンプがジヴェルニーの維持管理責任者となった。

(画像お借りしました)

彼はスポンサーを探し、この小宇宙の再建事業にとりかかった。

彼はヴェルサイユの再建をも指揮した人物で、歴史的建造物の科学的再建技術に関して多くのノウハウをもっていた。

参考にできる資料がほとんど残っていなかったので、彼は、アーカイヴや古い写真、モネの絵、その家族や子孫、友人たちの証言などをもとに、屋敷と庭の様子を再現した。

1980年、ジヴェルニーはついに一般公開された。

以来、この地には毎年600,000人の観光客が訪れる。

この庭に関するエピソードの中で、私にはこの話がいちばん忘れがたい。

時の流れを前に、それはかくも力ある、しかし同時にかくもはかなく壊れやすい小宇宙なのだ。

私はずっと、環境や古い建造物の保全・復元という考えに強い興味を抱いてきた。

自分自身、ある時期環境保全運動にかかわっていたことがある。

当時はたとえば、ナショナル・トラストの誕生のエピソードに大変力づけられた。

私はこの庭についても同じ精神を感じるのだ。

Séquence20 -jour, in/extérieur

Ce film comme restauration de nos rêves perdus, comme le jardin de Monet restauré

私がこの作品のプロジェクトでやりたかったのも、つまりはそういうことだ。

ずっと、いつか家族のアートと生涯についてまとめたいと思っていた。

祖父や母、無名のアーティストたち。

たくさんの作品や、記憶の断片。

それらを<復元>し、一つの作品に再構成したかった。

私がやらないと、それらはかくも容易に、忘却のなかに失われてしまうだろう。

モネの庭がひとたびそうであったように。

このフィルムがそれらの大切なかけらたちを拾い集め、建て直し、もういちど命を吹き込む器となればいいと思う。

こんにち花の咲き乱れるモネの庭のように。

*******************************************************